諸姓起源

諸,讀音作(zhū)。諸姓是一個多源流的古老姓氏,但人口總數在中國大陸和臺灣省都沒有列入百家姓前三百位,在宋版《百家姓》中排序為第一百八十六位。

諸姓源出有三,對此史書有記載:

一、源于地名,出自春秋時期諸國的封地,屬于以封地名稱為氏。

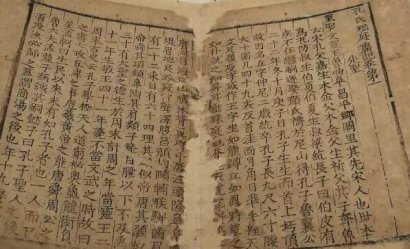

《姓考》載:“春秋時魯有諸邑,大夫食采其地者,子孫以為氏,望出瑯邪。或言閩越王無諸之后。”

春秋時期魯國有一個諸邑(今山東諸城),魯國的一個大夫就在這里生活,他的族人采食于此。他的后代便以封邑名稱為姓氏,稱諸氏,世代相傳至今。諸邑為春秋時期諸國國君的封邑,因以之為姓。如《春秋》中的諸為“莊公二十九年”記載中魯邑的諸城。《國語·鄭語》載:“彭姓彭祖、豕韋、諸稽,則商滅之矣,禿姓舟人,則周滅之矣。”諸稽國為彭祖后裔封國,諸稽國在商武丁時期被滅,部分遺族北遷至山東諸城縣西南,仍名為諸,形成諸國。《姓氏尋源》載:“諸本彭姓。見<國語>。《元和姓纂》直接把諸稽氏列為大彭之裔。

二、出自五代十國時期后周貴族諸葛十朋,屬于復姓省文簡化為氏。

《姓氏考略》載:“五代周諸葛十朋,當陳橋兵變后,易姓諸,隱于會稽山。是今會稽諸姓,出自諸葛。”

五代十國時期,后周政權有個貴族叫諸葛十朋。趙匡胤發動陳橋兵變建立北宋王朝之后,諸葛十朋不愿別人再打聽到他,就改姓名叫諸十朋,攜族隱居在會稽山中。在諸十朋的后裔子孫中,皆改復姓諸葛氏為單姓諸氏,世代相傳至今。所以,浙江諸姓多出于諸葛氏。望族居瑯邪郡(今山東諸城縣)。

三、源于姒姓,出自春秋末期越國大夫諸稽郢之后,屬于以先祖名字為氏。

根據史籍《名賢氏族言行類稿》記載,諸氏出自姒姓,是春秋末期越國大夫諸稽郢的后裔。諸稽郢,亦稱柘稽,是著名的春秋時期越國五大夫之一,以善辯和擅長外交著稱。在諸稽郢的后裔子孫中,多以祖先的名字為姓氏,稱諸氏,世代相傳至今。

諸姓歷史名人據《廣韻》記載,漢朝有洛陽令諸於;明洪武年間有諸質、諸弘道以及著有《今古鉤玄》的諸茂卿、能詩善畫的諸祖潛;清代著有《諸鐵庵集》的諸九鼎。

— END —

諸,讀音作(zhū)。諸姓是一個多源流的古老姓氏,但人口總數在中國大陸和臺灣省都沒有列入百家姓前三百位,在宋版《百家姓》中排序為第一百八十六位。

諸姓源出有三,對此史書有記載:

一、源于地名,出自春秋時期諸國的封地,屬于以封地名稱為氏。

《姓考》載:“春秋時魯有諸邑,大夫食采其地者,子孫以為氏,望出瑯邪。或言閩越王無諸之后。”

春秋時期魯國有一個諸邑(今山東諸城),魯國的一個大夫就在這里生活,他的族人采食于此。他的后代便以封邑名稱為姓氏,稱諸氏,世代相傳至今。諸邑為春秋時期諸國國君的封邑,因以之為姓。如《春秋》中的諸為“莊公二十九年”記載中魯邑的諸城。《國語·鄭語》載:“彭姓彭祖、豕韋、諸稽,則商滅之矣,禿姓舟人,則周滅之矣。”諸稽國為彭祖后裔封國,諸稽國在商武丁時期被滅,部分遺族北遷至山東諸城縣西南,仍名為諸,形成諸國。《姓氏尋源》載:“諸本彭姓。見<國語>。《元和姓纂》直接把諸稽氏列為大彭之裔。

二、出自五代十國時期后周貴族諸葛十朋,屬于復姓省文簡化為氏。

《姓氏考略》載:“五代周諸葛十朋,當陳橋兵變后,易姓諸,隱于會稽山。是今會稽諸姓,出自諸葛。”

五代十國時期,后周政權有個貴族叫諸葛十朋。趙匡胤發動陳橋兵變建立北宋王朝之后,諸葛十朋不愿別人再打聽到他,就改姓名叫諸十朋,攜族隱居在會稽山中。在諸十朋的后裔子孫中,皆改復姓諸葛氏為單姓諸氏,世代相傳至今。所以,浙江諸姓多出于諸葛氏。望族居瑯邪郡(今山東諸城縣)。

三、源于姒姓,出自春秋末期越國大夫諸稽郢之后,屬于以先祖名字為氏。

根據史籍《名賢氏族言行類稿》記載,諸氏出自姒姓,是春秋末期越國大夫諸稽郢的后裔。諸稽郢,亦稱柘稽,是著名的春秋時期越國五大夫之一,以善辯和擅長外交著稱。在諸稽郢的后裔子孫中,多以祖先的名字為姓氏,稱諸氏,世代相傳至今。

諸姓歷史名人據《廣韻》記載,漢朝有洛陽令諸於;明洪武年間有諸質、諸弘道以及著有《今古鉤玄》的諸茂卿、能詩善畫的諸祖潛;清代著有《諸鐵庵集》的諸九鼎。

— END —