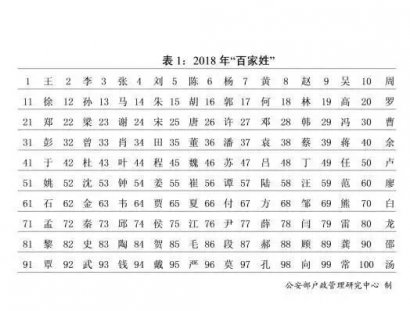

家譜的價值

現存于國內外的中國家(族)譜超過4萬多種〔1〕,上海圖書館的收藏據說在萬種以上,海外的一些機構,如美國猶太譜牒學會的收藏量也十分可觀。近年來,家譜作為一種重要的歷史文獻,已經受到有關學術界的高度重視,但總的來說,家譜的文獻價值還沒有得到充分的利用。特別是從已有的成果看,普遍存在著一些片面性,反映出一些學者對家譜的局限性缺乏足夠的認識,不能不引起我們的注意。茲擇要論說。

一 家譜與移民史研究

每一種家譜一般都詳細地記載了先輩在何時由何地遷到了何地,比較完整地反映了該家族遷移的歷史。對于一些自發的、小規模的、分散的移民,有關的家譜可能已是唯一的文字記載來源了。因為普通的一家一姓的遷移,對社會固然不會有什么大的影響,自然不可能有載諸史籍的價值;但對于該家族的后裔來說,卻是一件極其重大的事情。即使對于那些大規模的、官方安置的、集中的移民,正史和其他史料的記載也往往失之粗略,缺乏具體而詳確的敘述,更沒有定量分析。究竟有多少人?從哪里遷到哪里?遷移的路線有哪些?多少人定居了?多少人又返回或遷走了?移民的成份有哪些?等等,大多是找不到答案的。盡管一二部、一二十部家譜也不一定找得到完整的答案,但如果能集中若干種有關同一次遷移的家譜,就有可能作出比較具體的分析。在這類資料積累到一定數量時,再運用科學的計算方法,就會獲得相當可靠的結果。

家譜的局限性也是明顯的。一般的家譜都要找出一位煊赫的祖宗,不是帝王、圣賢,就是高官、名人,甚至要追溯到三皇五帝。由于這些上古貴人基本都出在北方的黃河流域,要使本家族特別是不在黃河流域的家族與這些祖先聯系起來,就只能編造出一段遷移的歷史。

一部分家族的確是有過遷移的,但為了把他們祖先的遷移史附會于歷史上確實存在的大移民,如永嘉之亂、安史之亂、靖康之亂后的北人南遷,所以具體的遷移時間、地點就不一定正確。由于這些移民都是歷史事實,所以人們往往會對這些家族的來源深信不疑。但因為這些家族的祖先實際上并不是那些移民運動中的遷移對象,所以如果輕信了這些家譜中的記載,就會影響我們對移民歷史的正確復原。例如,不少客家人的家譜中都有本族的始祖是東漢末年或永嘉之亂后從北方遷至今閩南、贛南或粵北的,國內外的客家研究學者大多都以此為根據肯定這是客家人的第一次大遷移。但如果我們對公元2世紀末至4世紀的北人南遷作一個比較全面的考察,就不難發現當時南遷浪潮所及還離閩南、贛南很遠。即使有一些零星移民遷至這一帶,也不足于形成一個能使自己長期不被周圍土著居民融合的獨立群體。事實是,客家人的南遷并形成一個不同于土著居民的群體并沒有那么早,客家家族譜中關于始遷祖的記載并沒有可靠的史實依據,而是出于后人的附會。〔2〕

另一些家譜中所載始祖的遷移時間并沒有錯,但地點和原因卻不一定對。這是由于有些家族始遷到某地的祖先當時既沒有社會、經濟地位,更沒有文化,有的甚至還是罪犯的身份被強制遷去的。到了有條件修譜時,一個家族一般都已支派繁衍,人丁興旺,并有了相當的社會地位和經濟實力,有的還成了書香門第、官宦人家,子孫們即使對祖先的來歷弄不清楚,也不能在譜上出現空白;或者知道祖先是如何遷來的,卻不愿意留下不大光彩的記錄。常用的辦法,一是根據當地最主要的移民來源將本族的祖先當作其中的一員,一是將遷入時的目的或身份改得盡可能地體面。例如,蘇北地區不少家譜都說祖先是明初由蘇州或蘇州閶門遷來的,其中大部分就不一定是事實,有的可以肯定不是來自蘇州,而是遷自江南其他地方。主要原因是當時朱元璋的確曾從蘇州遷過一批富戶到蘇北,這批人雖然被迫遷移,但畢竟有經濟實力,文化水平也較高,自然成為蘇北地區移民中的上層和主流階層。遷自其他地方的零星或貧窮移民,當時既沒有必要也不敢冒稱來自蘇州,但到他們的子孫發達后修家譜時,無論是弄不清祖先從哪里來,還是故意回避,寫上祖先由蘇州遷來都是順理成章的事了。又如一些家譜稱始遷祖是在明初“奉旨分丁”、“奉旨安插”,或者是來某地當官、駐防的,實際上可能朱元璋根本就沒有下過這樣具體的圣旨,這些始遷者也不是什么官員或將軍,所謂“奉旨”無非是流亡到此開荒定居后得到了官府承認被納入編戶,或者就是被綁著雙手押送來的。這種情況在遷入四川、湖廣(今湖北、湖南)、安徽和華北各地的移民家族所修家譜中都很普遍。〔3〕

以上兩種情況盡管在具體情節上有出入,該家族是移民后裔倒是事實,所以只要認真分析,再結合其他史料,還是可以大致弄清歷史真相的。但第三種情況就根本不存在遷移的事實,家譜中的記載千萬不可輕信。這主要發生在南方或邊疆地區的少數民族中。隨著漢族移民的增加和經濟文化的進步,當地一部分少數民族家族也發達起來,但在封建社會民族歧視政策的影響下,要取得與漢族同樣的社會地位還是相當困難的。所以有了一定的社會地位和經濟實力的少數民族家族,就通過修家譜將自己的祖先說成是來自中原的漢族,如謫居的官員、從征的將士、流落的文人等。由于這也滿足了漢族官員和士人的民族優越感,所以很容易得到他們的認可。如從唐朝后期起世居貴州的楊保族,到明初就編出了是北宋楊家將之后的譜系;不少廣西的壯族家族都說祖先是宋朝隨狄青征蠻而遷來的;清朝貴州獨山學者莫與儔、莫友芝父子明明是布依族,卻要說是遷自江寧。這一假象如果不識破,我們就會編造出根本不存在的移民史來。〔4〕

二 家譜與歷史人口研究

人口學或人口統計學研究的基礎是人口統計數據,但在現代人口普查或抽樣調查之前,任何國家和地區都不存在這樣的數據。中國現在的自公元初以來的歷代戶口統計數在大多數情況下并沒有包括全部人口,只有在少數階段與實際人口比較接近,有一定的參考價值。西方國家對歷史人口的研究,主要依靠一些教區的受洗、墓葬登記和一些家族的世系記錄;日本使用收藏于寺廟中的“宗門改帳”(當地居民每年向寺廟登記全部人口,表明沒有改信西洋“邪教”),主要原因是在于這些資料基本上能包括統計區的全部人口。而在中國,舍家譜以外,至今還沒有發現有其他類型的史料。

一部典型的、完整的家譜應該登錄該家族的全部成員的姓名、生卒年月日、婚姻狀況(婚齡、配偶)、子女(其中男性也同樣應有完整的記載,女性一般登記到出嫁時間及其配偶姓名)等。因此可以據此整理出該家族人口的生命表,計算出這些人口的平均預期壽命、出生率、死亡率、性別比、有偶率、初婚年齡、生育率等等現代人口統計學所必須的基本數據。

當然,這樣完整而典型的家譜在總數中的比例大概是很低的,一般的家譜都會缺少一些項目,如女性人口不全、婚姻狀態中不記載初婚年齡或無配偶年齡,只登記子而不登記女,漏載夭折兒童等。但就是這樣一些并不十分完整、典型的家譜也是相當珍貴的,因為與官方的戶口資料相比,它們至少有完整、真實的優點。因為修譜的目的本來就為了顯示本族的興旺發達、源遠流長,以此告慰祖宗,昭示后代,所以對本族人口絕不會故意遺漏,也不可能隨便虛報。個別特殊情況,如因犯了謀反大逆一類罪行或有礙門風而開除出族,對不在本地的族人登記不全等,會產生一些誤差,但一般不至于有什么大的影響。對生卒、婚配的時間和子女數量等數字,由于大多是根據經常性的記錄或本族、本支的申報,加上有族規、輩份等因素的約束,一般也是確實的。家譜中的數據總的來說都比官方的登記數準確,而迄今為止還沒有發現有哪一種史料中會有這樣多、這樣詳細的人口統計數據。

早在1931年,袁貽瑾就利用廣東中山縣李氏家譜,對該家族自1365至1849年間的3748名男性和3752名女性作了分析,計算出這些人在不同時期20歲時的預期壽命〔5〕。臺灣學者劉翠溶《明清時期家族人口與社會經濟變遷》(臺灣中央研究院經濟研究所,1992年)一書使用的資料包括50個家族中的147956名男性和113464名女性,重組了42785個核心家庭,是迄今為止利用家譜人口資料一項規模最大的成果。

但家譜中的人口資料也有其局限,特別是時間、空間和人口覆蓋面上的空白。傳世的家譜大多是清代和民國時期修的,明代的已經不多,此前的基本沒有,所以家譜資料一般只能用于研究16世紀以后,少數可上溯到13—14世紀,極個別才能推算得更早。家譜中也會有不少明清以前的內容,有的甚至可以從三皇五帝的世系排起,但這些并不可信,不具有人口史資料的價值。現存的家譜在地域上、民族上也是不平衡的,近代經濟文化發達的地區、外來人口較多或宗族觀念較強的地區家譜很多,反之則很少,大多數少數民族沒有家譜。即使是在家譜修得很多又保存得很完整的地區,家譜也不會覆蓋全部人口,因為家譜一般不會包括本族中流亡在外又窮困潦倒的分支,家族過于分散的移民不可能各自修譜,而同家族人口較多的移民也要等到在遷入地站穩腳跟并有了一定的經濟實力后才會修譜。

由于家譜所登錄的是同一家族的人口,所以盡管內部也會有嫡庶、尊卑、貧富、強弱的差別,但總是有比較共同的或相近的經濟基礎、社會地位、文化背景和生活習慣,只能代表當時、當地人口中的某些階層或其中的一部分。僅僅根據某些家族的統計數據就得出普遍性的結論,難免失之偏頗。

三 家譜與社會史研究

家族是社會的基本細胞,家族研究當然是社會史研究的基礎,家譜無疑是社會史研究的重要史料。家譜的資料,如經濟方面,記錄了該家族的集體田產數量、分布、收益以及該家族經濟上的盛衰,有時還是具體的數字和契約文書;文化方面,記錄了該家族的家庭教育、科舉、人才、技藝以及有關的著作、詩文;制度方面,記錄了該家族的組織系統、族規、婚喪禮儀制度、管理方法等;其具體、詳細的程度是其它來源的史料所無法比擬的。近年來的一些社會史、區域史、家族史研究,充分發掘了有關家族中的資料,取得了令人矚目的成果。

但是,必須看到,家譜所記載的內容,從本質上說都屬于觀念層面、制度層面或家族上層,與實際情況往往有很大的差距,更難于代表家族的底層、內部的實際。一般的家譜無不揚善隱惡,夸大溢美,甚至移花接木,假冒附會,如果不了解當時當地的歷史背景,一味相信家譜的記載,就不可能得出正確的結論。

例如,很多家譜都有名人所作序跋,但仔細分析,其中相當大一部分都是假托偽造的,有的完全是從其他家譜中抄來的,只是將主語改變了一下。對先人的爵秩功績往往夸大其事,將虛銜寫成實職,把捐納當作功名。所列著作,大多是毫無學術價值又基本沒有流傳到社會的家刻本,甚至只是誰也不能證實的稿本。而且,無論忠奸賢愚、士農工商,一入譜傳,無不尊師重教,文風蔚然,詩禮傳家。有的家族明明是做生意發了財,然后花錢捐了功名,到了一些研究人員的筆下,卻成了富于人文精神的“儒商”,根據就是他們家譜中的資料。連一些靠括地皮致富的貪官,記入家譜的往往也是詩酒風流、樂善好施的嘉言懿行,這類材料要是不加起碼的辨析,能寫出真實的歷史嗎?

近年來,一些人熱衷于收羅某些大家族的家譜中此類資料,宣揚“××第一家”、“×代同堂”的那種雍雍穆穆、長幼有序、族規森嚴,以此證明儒學思想整合中國社會的功能和儒家倫理的作用,卻根本沒有了解這些家族的實際情況,更沒有深入研究其內部的矛盾。試想,要是賈政和高老太爺修家譜,能把《紅樓夢》和《家、春、秋》中的內容寫進去嗎?但如果真正要研究榮國府和高公館的歷史,能只看這些家譜嗎?

由于家譜的收藏極其分散,家譜的復本也不多,至今還沒有一份可資查考的、比較完整的目錄。國內的一些收藏單位查閱不便,反不如美國猶太譜牒學會那樣方便。多數家譜無用的成分很大,但由于沒有人做前期整理工作,研究人員不得不一一重頭做起,重復勞動量極大。不少家譜是孤本,有的已損毀殆盡,亟待搶救。如何通力合作,利用高新技術,建立中國家譜信息庫,使這份珍貴遺產和重要史料能充分發揮作用,是學術界同人的一項緊迫任務。(作者:葛劍雄)

注釋:

〔1〕據武新立《中國的家譜及其學術價值》(《歷史研究》1988年第4期)統計,國內外收藏的中國家譜有42993種,其中部分是重復的。但據我們所知,散在民間又未經著錄或收藏的也還不少,如江西、湖南、福建、山東等省散藏于民間的遠比見于著錄的為多。

〔2〕參見拙著《中國移民史》第二卷,福建人民出版社,1997 年;《福建早期移民史實辨正》,《復旦學報》1995年第3期,第165—171頁。

〔3〕參見拙文《蘇北的蘇州移民》,載《尋根》1977年第3期;《麻城孝感鄉——中國歷史上的移民發源地之一》,《尋根》1997年第1期。

〔4〕參見譚其驤《播州楊保考》及后記,載《長水集》下冊, 人民出版社,1987年。

〔5〕袁貽瑾《1365—1849年間一個華南家族的生命表》,載《人類生物學》1931年5月號(I.C.Yuan: Life Table for a SouthernChines Family From 1365 to 1849, Human Biology, May 1931)。

— END —