中國傳統禮儀,為什么是行拱手禮, 而非合十禮?

一個民族各有其禮儀,

保持其民族禮儀風俗,

正體現著自己的民族性,

大而言之是一種民族自尊心的表現,

是民族禮儀文化。

拱手禮是我國的傳統禮儀,

也是道教繼承并沿用的禮儀。

先人通過程式化的禮儀,

以自謙的方式表達對他人的敬意。

人在母體內沒出生前,雙手都是握固(拳頭)的,象征著有生命力,如果雙手不是握固,這孩子是沒生命(是死亡的)。

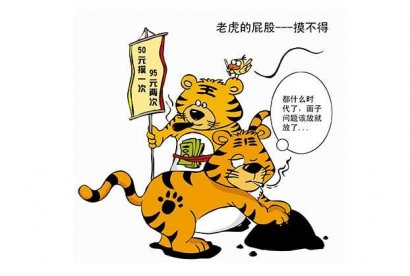

佛教講死(來世),道教講生(今世)。

佛教行合十禮而后把手伸開是伸手接佛足,是佛往生滅度了(稱接法)。但我們人死亡時手都是伸開的,叫撒手人寰。

這就叫佛修來世,道修今生。

1、“拱手禮”的悠久歷史

作為中華文明史中一個關鍵而又富有內涵的禮儀手勢,拱手禮在這塊土地上流傳數千年,也常被泛指為作揖或抱拳禮,是在西方握手禮進入我國前,在相見離別或表達感謝時國人最常用的一種禮節。行禮時,雙手互握合于胸前,一般右手握拳在內,左手在外,作揖時行拱手禮并躬身致意。

拱手禮有著悠久的歷史,源自西周初年周公開創的“ 周禮”。周代禮樂文化的主要內容都保存在《周禮》《儀禮》和《禮記》這三部經典中, 即通常所說的“ 三禮“ 。其中《儀禮》一書對當時人所要遵守的日常禮儀細則記載的十分詳細,其中規定士與士之間的交際禮儀的這一部分叫做相見禮,而拱手作揖禮就是相見禮之一。

2、“拱手禮”的道教寓意

拱手禮手勢有著中華傳統文化背景,例如左手抱右手,就是取義古代以左為尊的傳統習慣,如太上道祖在《道德真經》三十一章所述“吉事尚左,兇事尚右”。

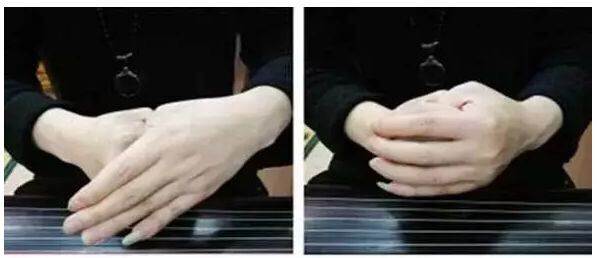

我們人身是自具備有陰陽的,所以道教講生,道教叩拜神明和打坐時兩手大母指相互交差,手握陰陽(形成內握太極陰陽魚形狀),兩手外四指合成八卦形狀,這叫內握陰陽太極,外包八卦拱手禮。

同時,道教賦予拱手禮新的內涵,稱為掐“子午訣”。道教子午訣手勢取義左為陽生氣也,右為陰殺機也,以陽抱陰,以生制殺。具體做法為:以左手大拇指插入右手虎口內,掐右手子紋(即無名指根部);右手大拇指屈于左手大拇指下,掐住午紋(即中指上紋),外呈“太極圖”形,內掐“子午訣”。這種抱拳方式寓意為“抱元守一”。

如此,可達到心腎相交,水火既濟,體內陰陽五行平衡,方能少生疾病。

3、“拱手禮”行禮方式

拱手禮優美、自然、大方、衛生,

相隔數十步亦可為,

而且可以同時施與多人。

行禮時,雙手互握合于胸前,

用左手抱右手,這稱作"吉拜",

相反則是不尊重對方的"兇拜"

若為喪事行拱手禮,則是右手抱左手。

古禮男女有別,男為左抱右,

女為右抱左(男女陰陽之分),

而道教以左為尊,無論男女,

都采取左抱右的方式。

拱手時,左手在外,

以左示人,表示真誠與尊敬。

拱手禮不僅是最體現中國人文精神的見面禮節,而且也是最恰當的一種交往禮儀。

叩拜神明時,一面躬身,

一面雙手于腹前合抱,

自下而上(不過鼻)行禮,

表達尊敬之。

因舉手伴以屈身,故也稱為“打躬”,

又因身體彎曲成月牙狀,

故又稱“圓揖”,

作揖行禮時注意不要過分屈身,

以免臂部突出而顯得不雅觀。

作揖后跪地叩頭的方式也不同于外來禮儀,

要求以右手置于墊上,

左手按在右手背上成“十”字形,

頭叩于手背上即可,

需提醒注意的是叩頭時

頭與背要同時下伏,

避免臀高于背

雙手抱拳合一,

不僅是道教的生活禮儀,

也是國人日常的交際禮儀。

透過肢體的動作,

最終目的是達到端正儀容,

讓心沉穩、安定,

達到向收心凈念的效果。

免責聲明:以上內容源自網絡,版權歸原作者所有,如有侵犯您的原創版權請告知,我們將盡快刪除相關內容。