中國十大移民史

一、永嘉之亂,中原漢族南下江南

發生在西晉永嘉年間,腐朽的統治者對各族人民進行殘酷的剝削和壓迫,從而使黃河流域廣大人民流離失所,被迫大規模遷移到江淮流域(主要是流入江蘇、安徽、湖北、四川等地)。

這次南遷人口約90萬,約占劉宋人口的六分之一。其中蘇皖二省就占移民總數將近一半,江蘇有些區段呈高度集中狀態,今南京以東至鎮江一帶北方僑民甚至比當地原居民還要多。譜事通:續存家史,譜在根在。

使秦漢以來人口分布顯著的北多南少格局開始發生變化,南方人口得到較快增加,促進南方經濟的迅速發展,以致長江中下游地區出現了很多僑鄉。如:南司州、南徐州、南兗州、南弘農、南新安指東晉南北朝時流亡江南的北方人的僑鄉。這是中國人口分布中心向長江流域轉移的一個標志性事件,這次移民成為吳、湘兩大系南方漢族的基本源流。

二、安史之亂,漢民南下

安史之亂歷時八年,給唐王朝的社會經濟造成嚴重破壞。更為嚴重的是,此后中原地區陷入了長達百年的藩鎮割據的混亂狀態,約有100萬人南遷,從根本上改變了中國人口分布以黃河流域為重心的格局,我國南北人口分布比例第一次達到均衡。

從湖北荊州至湖南常德一帶,因移民而增加戶口十倍。在太湖流域,人口也有顯著增加,吳縣移民可能占到全縣戶口的三分之一。由襄州沿漢水南下經郢、復至鄂,諸州戶口都有不同程度增加,連移民路線都斑斑可考。譜事通:續存家史,譜在根在。

三、靖康之恥,宋室南遷

發生在北宋,1125年金滅遼開始南下攻打北宋,黃河流域成為主要戰場,每次大的戰爭都造成黃河流域大量居民向長江流域遷移,關于這次他逃亡,很多明清小說、戲曲中都有記載。累計南下移民500萬,是最大的一次中原漢民族南遷。主要遷移浙江、江蘇、湖北、四川,這是北宋末年人口遷移規模最大的階段。

今東南各省,甚至遠至福建、廣東都有大量北方移民,其中比較集中的地區是蘇南浙江一帶,更加密集的移民區則是從蘇州至寧波一帶,當然最高度集中是在杭州城里。

這次移民活動,形成了今天世界上影響巨大的“客家人”族群。金入主中原不久,蒙古崛起,繼續南下侵占中原。中原人不斷南遷,河南十室九空,成了歷史上人口最少的時期。

四、明初洪洞大槐樹移民

元朝時期,黃河有20多年處于決口狀態,滾滾洪流一瀉千里,致使中下游大片土地淪為沼澤。老百姓東奔西逃,無處安生,不少地方人煙絕跡,尸橫遍野。村舍變為廢墟,良田淤成沙灘,所剩無己的居民往往又在瘟疫中命喪黃泉。明王朝建立后,不得不遷外地之民耕種無主之地。

其次,戰亂不斷。元末農民戰爭(1351—1367年)使得百姓流離失所,人口大量死亡。作為主戰場的黃河下游、黃淮平原一帶,更是“白骨露于野,千里無雞鳴”,幾乎成為無人區。

相反,山西確是另一番景象。東有太行,西有呂梁,內部地勢也很復雜,易守難攻,沒有受到戰火的洗禮。再加上當時的山西,年年風調雨順,五谷豐登,人丁興旺。據《明太祖實錄》記載:洪武十三年(1381年)全國總人口近6000萬,而山西人口卻超過了400萬,為移民政策的實施提供了客觀的可行性。

當時,移民是很慘烈的。統治者定下規矩:“凡五口之家遷二,六口之家遷三,七口之家遷四,八口之家遷五,有丁無地之家全遷。”這一強制政策給安土重遷的中國人,制造了一幕幕生離死別。相傳,當時移民的中轉站就設在山西洪桐縣的大槐樹下,很多人的家譜就是從大槐樹記起。

洪洞大槐樹下的移民,當初直接的遷入地是豫、魯、冀、京、皖、蘇、鄂、陜、甘、寧、晉等省市。數百年間,峰回路轉,這些地方的移民后裔,又輾轉遷到云南、四川、貴州、新疆、東北、港臺等地。解放前的“下南洋”,改革開放以來的出國留學、探親、定居,到現在,大槐樹的后人已經是遍布神州大地、天涯海角。

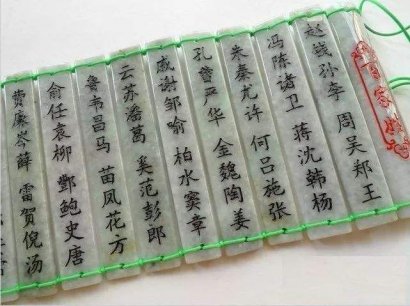

經過了600多年的開支散葉,今天,自稱祖輩是來自山西洪桐的炎黃子孫超過2億,包括500多個姓氏,遍及全世界。譜事通:續存家史,譜在根在。

據《中國通史·明·》記載,朱元璋為解決寬鄉勞動力不足,狹鄉缺少土地的矛盾,從1307年開始移民墾田。為了使移民能順利進行,明朝曾頒布了一系列優惠政策,如發放棉衣、川資(遷移路費)以及安家、置辦農具的銀兩,到那里土地可以“自便置屯耕種”,還免其賦稅三年。

五、湖廣填四川

湖廣填四川是指發生在清朝的一次大規模的移民。‘湖廣泛指當時的湖廣省,即廣東、廣西,湖南、湖北,根據各類考證表明,江西、福建、河南、山東、安徽、江蘇等十幾個省份的居民也在移民行列之中。

元末明初和明末清初,四川經過戰亂,導致人口急劇減少。因此從中央到地方各級官府采取了一系列措施吸引外地移民,其中以湖廣行省人口最多。以成都為例,清末《成都通覽》曾記錄"現今之成都人,原籍皆外省人";其中,湖北15%,湖南10%,河南、山東5%,陜西10%,云南、貴州15%,江西15%,安徽5%,江蘇、浙江10%,廣東、廣西10%,福建、山西、甘肅5%。

據《四川通志》:"蜀自漢唐以來,生齒頗繁,煙火相望。及明末兵燹之后,丁口稀若晨星。"據康熙二十四年人口統計,經歷過大規模戰事的四川省僅余人口9萬余人,清政府在統一后,施行了一系列"填四川"政策;主要是鼓勵外省移民入川墾荒。如規定凡愿入川者,將地畝給為永業。

各省貧民攜帶妻子入蜀者,準其入籍等。對入四川招民優惠政策與各級官吏的政績升遷、獎勵墾荒招民緊密聯系起來;在賦稅政策上實行額外的優惠。康熙下詔對移民墾荒地畝,規定五年起才征稅。并對滋生人口,永不加賦。譜事通:續存家史,譜在根在。

還規定對移民原籍地當局和入四川落業定居地當局,要求配合移送核實,安排上戶籍、編入保甲。這些政策為移民創造了好的環境和條件。

六、下南洋

南洋的地理概念主要是指包括當今東盟10國在內的廣大區域。中國歷代封建王朝的末年,不堪戰亂的普通百姓和權力失落的前朝貴族紛紛移居海外。由于地緣上的毗鄰關系,東南亞成為中國移民的遷徙地和避難所。但真正意義上的下南洋是從明末清初開始的,到清朝末年達到高潮。

在近代歐美資本主義侵入東南亞后,為掠奪東南亞資源,招收中國破產農民作為開發殖民地的勞動力資源,并販賣中國勞工,致使東南亞人口激增。

到1905年,海外華僑總數已達700萬人。直至近代幾次革命低潮時期,都有逃避政治迫害的中國人移居東南亞。下南洋的流民,來自全國大部分省區,但福建、廣東人占95%以上。譜事通:續存家史,譜在根在。

據統計,印尼兩億人口中,約一千萬是華人;馬來西亞兩千五百萬人口,華人約六百萬;泰國六千五百萬人口,華人約二千萬,占了將近三分之一;新加坡三百多萬人,華人多達90%,是海外華人占所在國人口比例最高的一個國家。

七、走西口

走西口的時間,大概是在明代的中期開始,那么截止時間大概到清朝末年,其中的高潮應該是在明末清初,這個時候數量是最大。

走西口有兩種情況:一種情況就是由于山西當時人口比較多,所以生活比較困難;另一部分人就是由于在內蒙這一帶,當時的邊防需要,所以晉商就是在明代中期時候,內蒙邊防的需要發展起來的。

那么一部分人走西口,就是為了適應這種要求,到口外去發展商業,發展貿易,以至于到后來的票號。所以走西口這個現象,實際上就是中國移民的一個部分。

那么“西口”到底在哪里呢?它位于山西、內蒙交界處的右玉縣,它實際上是長城上的一道關隘,真正的名字叫殺虎口。由于西北晉綏,內蒙古地區地區接近沙漠,土地貧瘠,還由于移民外蒙的漢族,在外蒙鬧獨立時,被驅逐,移民的數量有限。

八、闖關東

“闖關東”是中國近代向東北移民的略稱,闖關的以山東、河北、河南、山西、陜西人為多,而其中又以山東人為最。

19世紀后期的舊中國,俄國和日本帝國主義侵入后,兩國競相在東北擴張勢力,修筑鐵路、掠奪資源,需大批勞動力,農民移入東北,尤以山東、河北兩省農民最多。同時曾發生了光緒3年、民國18年、民國31年三次大災荒,內地居民扶老攜幼,結隊成群,逃荒到東北,以投靠親友,并可開種荒地。1923-1930年間移入東北達300萬人,1937年一年就達到70萬人。可以說,今天東北超過8成人的祖先,都是那個時期的移民。

山東又以膠東最多,幾乎村村、家家都有“闖關東”的,甚至村里青年人不去關東闖一闖就被鄉人視為沒出息。關東之要“闖”,清王朝把東北作為龍興之地,是不準漢族遷入的。譜事通:續存家史,譜在根在。

九、抗戰時期中原兒女西北移民

河南人沿隴海鐵路大規模西遷是由三大歷史事件造成的:一是1937年“七七“事變后,日本開始大規模侵華,群眾往西安等大后方逃亡。二是國民政府“以水代兵”, 1938年扒開黃河花園口。

一瀉千里的的黃河水淹豫、皖、蘇3省44縣市,1250 萬人受災,死亡89萬余人。三是 1942年的中原大饑荒再一次激起了中原災民大規模的西遷浪潮,1942年(民國31年)河南省發生了近百年來罕見的慘絕人寰的特大災荒,米珠薪桂,餓殍載道。

而當年的關中平原,則風調雨順,獲得了大豐收。當時河南省有3000萬人口,1942年――1943年因災荒而死亡者,據官方統計竟達300萬之多。多災多難的中原人民輾轉洛陽,或扒火車,或步行,沿隴海路的方向前往西北“大后方”的。

據估計,豫、皖、蘇三省共有390萬人,其中以河南人占絕大多數,背井離鄉,他們一路乞討,遠的一直逃到甘肅、青海、寧夏、新疆等省,從中原到西北,漫延著一幅長長的餓殍圖。

即使到現在,沿隴海鐵路的西北城鎮,河南人都占了很大比例,渭南、西安、咸陽占三分之一,寶雞、天水甚至超過二分之一,以致西寧、蘭州都有很多河南人,新疆每6個人中,就有一個河南人。很能說明這個問題的是,豫劇大師常香玉,就是在西安、天水、蘭州唱紅的。著名作家李準的《黃河東流去》,全面記錄了河南人的逃亡苦難史。

十、新中國成立及以后半個多世紀

新中國成立前后,伴隨著解放軍的南下,國民政府的垮臺,大批軍政人員、家屬和富豪逃離大陸,前往臺灣、香港、緬甸等東南亞國家,有的甚至遠赴歐美。據報道,僅到臺灣的就有200萬之眾,那么,解放時逃離大陸的人員應該不下300萬之眾。建國后,有幾次大的遷徙活動。

生產建設兵團:成立新疆軍區生產建設兵團,又有10萬來自上海的知識青年和魯、豫、贛、蜀等省的農民加入兵團,1974年該兵團人口總數達226萬,約占新疆總人口的1/5,占新疆漢族人口的2/5。

黑龍江生產建設兵團,當年10萬轉業官兵,還接收了本省和京、津、滬、杭各城市知青50萬人。內蒙古生產建設兵團,吸納了20多萬名來自北京、上海、天津等大城市和自治區內城市的知識青年。雖然后來很多知青返城,但也留下了不少人。

三線建設:“三線”如果從衛星上俯瞰,三線地區是甘肅烏鞘嶺以東、京廣鐵路以西、山西雁門關以南、廣東韶關以北的廣大山區腹地, 16年中,國家在屬于三線地區的13個省、區投入巨資,400萬工人、干部、知識分子等,建起了1100多個大中型工礦企業、科研單位和大專院校。

改革開放以來的勞動大軍奔往東南沿海和農民工進城。如深圳,1000多萬人,均是來自全國各地的移民,還有10萬大軍下海南等;報道說,有一億多農民工,在城鄉間往返、流動,現在有多少已經定居,還沒有準確的數字,但恐怕這是中國歷史上最大的一次移民運動了。譜事通:續存家史,譜在根在。

出國潮,改革開放以來,大批人出國求學、務工、經商,估計世界所有的國家都有華人社區,但國人出國的主要目的地還是東南亞、北美、澳洲和歐洲;近30年來,已經在國外定居的,估計也有幾百萬人的。

一、永嘉之亂,中原漢族南下江南

發生在西晉永嘉年間,腐朽的統治者對各族人民進行殘酷的剝削和壓迫,從而使黃河流域廣大人民流離失所,被迫大規模遷移到江淮流域(主要是流入江蘇、安徽、湖北、四川等地)。

這次南遷人口約90萬,約占劉宋人口的六分之一。其中蘇皖二省就占移民總數將近一半,江蘇有些區段呈高度集中狀態,今南京以東至鎮江一帶北方僑民甚至比當地原居民還要多。譜事通:續存家史,譜在根在。

使秦漢以來人口分布顯著的北多南少格局開始發生變化,南方人口得到較快增加,促進南方經濟的迅速發展,以致長江中下游地區出現了很多僑鄉。如:南司州、南徐州、南兗州、南弘農、南新安指東晉南北朝時流亡江南的北方人的僑鄉。這是中國人口分布中心向長江流域轉移的一個標志性事件,這次移民成為吳、湘兩大系南方漢族的基本源流。

二、安史之亂,漢民南下

安史之亂歷時八年,給唐王朝的社會經濟造成嚴重破壞。更為嚴重的是,此后中原地區陷入了長達百年的藩鎮割據的混亂狀態,約有100萬人南遷,從根本上改變了中國人口分布以黃河流域為重心的格局,我國南北人口分布比例第一次達到均衡。

從湖北荊州至湖南常德一帶,因移民而增加戶口十倍。在太湖流域,人口也有顯著增加,吳縣移民可能占到全縣戶口的三分之一。由襄州沿漢水南下經郢、復至鄂,諸州戶口都有不同程度增加,連移民路線都斑斑可考。譜事通:續存家史,譜在根在。

三、靖康之恥,宋室南遷

發生在北宋,1125年金滅遼開始南下攻打北宋,黃河流域成為主要戰場,每次大的戰爭都造成黃河流域大量居民向長江流域遷移,關于這次他逃亡,很多明清小說、戲曲中都有記載。累計南下移民500萬,是最大的一次中原漢民族南遷。主要遷移浙江、江蘇、湖北、四川,這是北宋末年人口遷移規模最大的階段。

今東南各省,甚至遠至福建、廣東都有大量北方移民,其中比較集中的地區是蘇南浙江一帶,更加密集的移民區則是從蘇州至寧波一帶,當然最高度集中是在杭州城里。

這次移民活動,形成了今天世界上影響巨大的“客家人”族群。金入主中原不久,蒙古崛起,繼續南下侵占中原。中原人不斷南遷,河南十室九空,成了歷史上人口最少的時期。

四、明初洪洞大槐樹移民

元朝時期,黃河有20多年處于決口狀態,滾滾洪流一瀉千里,致使中下游大片土地淪為沼澤。老百姓東奔西逃,無處安生,不少地方人煙絕跡,尸橫遍野。村舍變為廢墟,良田淤成沙灘,所剩無己的居民往往又在瘟疫中命喪黃泉。明王朝建立后,不得不遷外地之民耕種無主之地。

其次,戰亂不斷。元末農民戰爭(1351—1367年)使得百姓流離失所,人口大量死亡。作為主戰場的黃河下游、黃淮平原一帶,更是“白骨露于野,千里無雞鳴”,幾乎成為無人區。

相反,山西確是另一番景象。東有太行,西有呂梁,內部地勢也很復雜,易守難攻,沒有受到戰火的洗禮。再加上當時的山西,年年風調雨順,五谷豐登,人丁興旺。據《明太祖實錄》記載:洪武十三年(1381年)全國總人口近6000萬,而山西人口卻超過了400萬,為移民政策的實施提供了客觀的可行性。

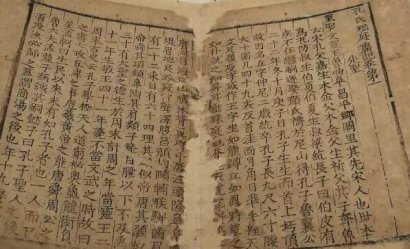

當時,移民是很慘烈的。統治者定下規矩:“凡五口之家遷二,六口之家遷三,七口之家遷四,八口之家遷五,有丁無地之家全遷。”這一強制政策給安土重遷的中國人,制造了一幕幕生離死別。相傳,當時移民的中轉站就設在山西洪桐縣的大槐樹下,很多人的家譜就是從大槐樹記起。

洪洞大槐樹下的移民,當初直接的遷入地是豫、魯、冀、京、皖、蘇、鄂、陜、甘、寧、晉等省市。數百年間,峰回路轉,這些地方的移民后裔,又輾轉遷到云南、四川、貴州、新疆、東北、港臺等地。解放前的“下南洋”,改革開放以來的出國留學、探親、定居,到現在,大槐樹的后人已經是遍布神州大地、天涯海角。

經過了600多年的開支散葉,今天,自稱祖輩是來自山西洪桐的炎黃子孫超過2億,包括500多個姓氏,遍及全世界。譜事通:續存家史,譜在根在。

據《中國通史·明·》記載,朱元璋為解決寬鄉勞動力不足,狹鄉缺少土地的矛盾,從1307年開始移民墾田。為了使移民能順利進行,明朝曾頒布了一系列優惠政策,如發放棉衣、川資(遷移路費)以及安家、置辦農具的銀兩,到那里土地可以“自便置屯耕種”,還免其賦稅三年。

五、湖廣填四川

湖廣填四川是指發生在清朝的一次大規模的移民。‘湖廣泛指當時的湖廣省,即廣東、廣西,湖南、湖北,根據各類考證表明,江西、福建、河南、山東、安徽、江蘇等十幾個省份的居民也在移民行列之中。

元末明初和明末清初,四川經過戰亂,導致人口急劇減少。因此從中央到地方各級官府采取了一系列措施吸引外地移民,其中以湖廣行省人口最多。以成都為例,清末《成都通覽》曾記錄"現今之成都人,原籍皆外省人";其中,湖北15%,湖南10%,河南、山東5%,陜西10%,云南、貴州15%,江西15%,安徽5%,江蘇、浙江10%,廣東、廣西10%,福建、山西、甘肅5%。

據《四川通志》:"蜀自漢唐以來,生齒頗繁,煙火相望。及明末兵燹之后,丁口稀若晨星。"據康熙二十四年人口統計,經歷過大規模戰事的四川省僅余人口9萬余人,清政府在統一后,施行了一系列"填四川"政策;主要是鼓勵外省移民入川墾荒。如規定凡愿入川者,將地畝給為永業。

各省貧民攜帶妻子入蜀者,準其入籍等。對入四川招民優惠政策與各級官吏的政績升遷、獎勵墾荒招民緊密聯系起來;在賦稅政策上實行額外的優惠。康熙下詔對移民墾荒地畝,規定五年起才征稅。并對滋生人口,永不加賦。譜事通:續存家史,譜在根在。

還規定對移民原籍地當局和入四川落業定居地當局,要求配合移送核實,安排上戶籍、編入保甲。這些政策為移民創造了好的環境和條件。

六、下南洋

南洋的地理概念主要是指包括當今東盟10國在內的廣大區域。中國歷代封建王朝的末年,不堪戰亂的普通百姓和權力失落的前朝貴族紛紛移居海外。由于地緣上的毗鄰關系,東南亞成為中國移民的遷徙地和避難所。但真正意義上的下南洋是從明末清初開始的,到清朝末年達到高潮。

在近代歐美資本主義侵入東南亞后,為掠奪東南亞資源,招收中國破產農民作為開發殖民地的勞動力資源,并販賣中國勞工,致使東南亞人口激增。

到1905年,海外華僑總數已達700萬人。直至近代幾次革命低潮時期,都有逃避政治迫害的中國人移居東南亞。下南洋的流民,來自全國大部分省區,但福建、廣東人占95%以上。譜事通:續存家史,譜在根在。

據統計,印尼兩億人口中,約一千萬是華人;馬來西亞兩千五百萬人口,華人約六百萬;泰國六千五百萬人口,華人約二千萬,占了將近三分之一;新加坡三百多萬人,華人多達90%,是海外華人占所在國人口比例最高的一個國家。

七、走西口

走西口的時間,大概是在明代的中期開始,那么截止時間大概到清朝末年,其中的高潮應該是在明末清初,這個時候數量是最大。

走西口有兩種情況:一種情況就是由于山西當時人口比較多,所以生活比較困難;另一部分人就是由于在內蒙這一帶,當時的邊防需要,所以晉商就是在明代中期時候,內蒙邊防的需要發展起來的。

那么一部分人走西口,就是為了適應這種要求,到口外去發展商業,發展貿易,以至于到后來的票號。所以走西口這個現象,實際上就是中國移民的一個部分。

那么“西口”到底在哪里呢?它位于山西、內蒙交界處的右玉縣,它實際上是長城上的一道關隘,真正的名字叫殺虎口。由于西北晉綏,內蒙古地區地區接近沙漠,土地貧瘠,還由于移民外蒙的漢族,在外蒙鬧獨立時,被驅逐,移民的數量有限。

八、闖關東

“闖關東”是中國近代向東北移民的略稱,闖關的以山東、河北、河南、山西、陜西人為多,而其中又以山東人為最。

19世紀后期的舊中國,俄國和日本帝國主義侵入后,兩國競相在東北擴張勢力,修筑鐵路、掠奪資源,需大批勞動力,農民移入東北,尤以山東、河北兩省農民最多。同時曾發生了光緒3年、民國18年、民國31年三次大災荒,內地居民扶老攜幼,結隊成群,逃荒到東北,以投靠親友,并可開種荒地。1923-1930年間移入東北達300萬人,1937年一年就達到70萬人。可以說,今天東北超過8成人的祖先,都是那個時期的移民。

山東又以膠東最多,幾乎村村、家家都有“闖關東”的,甚至村里青年人不去關東闖一闖就被鄉人視為沒出息。關東之要“闖”,清王朝把東北作為龍興之地,是不準漢族遷入的。譜事通:續存家史,譜在根在。

九、抗戰時期中原兒女西北移民

河南人沿隴海鐵路大規模西遷是由三大歷史事件造成的:一是1937年“七七“事變后,日本開始大規模侵華,群眾往西安等大后方逃亡。二是國民政府“以水代兵”, 1938年扒開黃河花園口。

一瀉千里的的黃河水淹豫、皖、蘇3省44縣市,1250 萬人受災,死亡89萬余人。三是 1942年的中原大饑荒再一次激起了中原災民大規模的西遷浪潮,1942年(民國31年)河南省發生了近百年來罕見的慘絕人寰的特大災荒,米珠薪桂,餓殍載道。

而當年的關中平原,則風調雨順,獲得了大豐收。當時河南省有3000萬人口,1942年――1943年因災荒而死亡者,據官方統計竟達300萬之多。多災多難的中原人民輾轉洛陽,或扒火車,或步行,沿隴海路的方向前往西北“大后方”的。

據估計,豫、皖、蘇三省共有390萬人,其中以河南人占絕大多數,背井離鄉,他們一路乞討,遠的一直逃到甘肅、青海、寧夏、新疆等省,從中原到西北,漫延著一幅長長的餓殍圖。

即使到現在,沿隴海鐵路的西北城鎮,河南人都占了很大比例,渭南、西安、咸陽占三分之一,寶雞、天水甚至超過二分之一,以致西寧、蘭州都有很多河南人,新疆每6個人中,就有一個河南人。很能說明這個問題的是,豫劇大師常香玉,就是在西安、天水、蘭州唱紅的。著名作家李準的《黃河東流去》,全面記錄了河南人的逃亡苦難史。

十、新中國成立及以后半個多世紀

新中國成立前后,伴隨著解放軍的南下,國民政府的垮臺,大批軍政人員、家屬和富豪逃離大陸,前往臺灣、香港、緬甸等東南亞國家,有的甚至遠赴歐美。據報道,僅到臺灣的就有200萬之眾,那么,解放時逃離大陸的人員應該不下300萬之眾。建國后,有幾次大的遷徙活動。

生產建設兵團:成立新疆軍區生產建設兵團,又有10萬來自上海的知識青年和魯、豫、贛、蜀等省的農民加入兵團,1974年該兵團人口總數達226萬,約占新疆總人口的1/5,占新疆漢族人口的2/5。

黑龍江生產建設兵團,當年10萬轉業官兵,還接收了本省和京、津、滬、杭各城市知青50萬人。內蒙古生產建設兵團,吸納了20多萬名來自北京、上海、天津等大城市和自治區內城市的知識青年。雖然后來很多知青返城,但也留下了不少人。

三線建設:“三線”如果從衛星上俯瞰,三線地區是甘肅烏鞘嶺以東、京廣鐵路以西、山西雁門關以南、廣東韶關以北的廣大山區腹地, 16年中,國家在屬于三線地區的13個省、區投入巨資,400萬工人、干部、知識分子等,建起了1100多個大中型工礦企業、科研單位和大專院校。

改革開放以來的勞動大軍奔往東南沿海和農民工進城。如深圳,1000多萬人,均是來自全國各地的移民,還有10萬大軍下海南等;報道說,有一億多農民工,在城鄉間往返、流動,現在有多少已經定居,還沒有準確的數字,但恐怕這是中國歷史上最大的一次移民運動了。譜事通:續存家史,譜在根在。

出國潮,改革開放以來,大批人出國求學、務工、經商,估計世界所有的國家都有華人社區,但國人出國的主要目的地還是東南亞、北美、澳洲和歐洲;近30年來,已經在國外定居的,估計也有幾百萬人的。