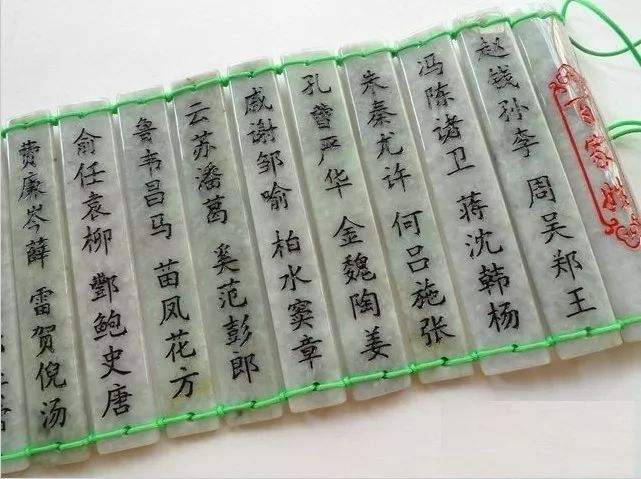

姓氏文化的禁忌問題,我們都應該注意!

有了姓氏就有了姓氏文化,也就有了姓氏文化禁忌。一個研究姓氏文化的學者如果不了解或者不愿了解或者故意沖犯這些禁忌,就必然留下千夫所指的罵名,南宋鄭櫵,當代錢某、朱某就是典型例證,雖然名噪一時,又豈無自責之心?又豈無自欺之嫌?

于姓氏文化的禁忌,歸納起來大概有四個方面。

01沖犯姓氏尊嚴

姓氏尊嚴是一種歷史的產物,越是古老的姓氏越是具有強烈的姓氏尊嚴感。因為得姓歷史的久遠本身是一種存在價值的證明,一個姓氏一旦產生就烙下了永恒的歷史徵記,由一人而一家而一族而一方,莫不冠此徵記,揚此旗號,休戚榮辱趨于一同。你可以罵×人“慫包飯桶”,也可以夸×姓“英才輩出”,但如果連姓帶人通罵就犯下大忌,就算×姓出了賊窩淫窟,也必須顧其顏面,全其尊嚴。明代施耐庵一氣罵了幾個潘氏女子,卻連累后人吃了幾場無名官司,清河武植祠堂如今還留下施家后人的致歉文墨。姓氏尊嚴這個東西其實是儒家名節觀念的派衍,有點虛偽然能教化淳風。

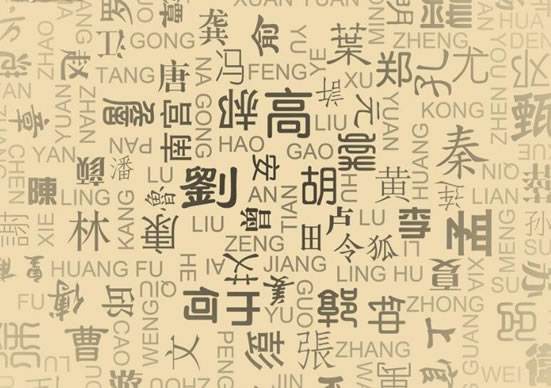

在門閥等級森嚴的魏晉南北朝時期,姓氏成為劃分士族與庶民的重要標準,仕途之門只向尊貴的士族敞開,而對卑微的庶民關閉,因此庶民想成為士族首先要通過姓氏的士族化認同,姓氏尊嚴在那個時候達到歷史的巔峰。進入現代社會后,姓氏尊嚴被新政和新法逐漸淡化,個別特殊歷史階段曾普遍出現過數典忘祖、六親不認的社會怪像,甚至有人倡導名字只是符號的觀點。殊不知你的姓中留下了祖宗的DNA影子,你的名中還包含世派昭穆的倫常,你姓錢改姓賤行不行?你姓朱改姓豬行不行?你父叫錢奴你也叫錢奴行不行?如果說行你就可以冒天下之大不韙,欺師滅祖,離經叛道又何妨哉?

所幸的是,姓氏尊嚴問題經過歷史上多次極端反復后終于回歸正道。但是沖犯姓氏尊嚴的現象在一些姓氏學者的言論中仍然頻繁出現,五花八門,這到底是在研究弘揚姓氏文化還是在糟踐姓氏文化呢?

02 制造姓氏分裂

姓氏以血緣紐帶形成遠古的姓氏部落,秦漢的姓氏郡望,魏晉的姓氏巨宗。“九世同居”的大一統觀念自唐以來成為齊家治族的經典,一直受到各姓宗族的追捧,統治集團為了社會安定也要旌表五世同堂、敦宗睦族等氏族楷模,歷史上形成的廣大客家族群至今仍保留聚族而居的生活習俗,其中一些偏遠山區還在恪守“男不充丁,女不外嫁”的祖訓族規。此外,各姓譜帙在世系記載上莫不堅持“不知則已,知而必載”的聚族原則,不少族群由于天災戰亂分離達數百年之久,最后還是千里尋親,破鏡重圓,不少家譜文獻中還常見異地同宗往來共祀的記載,還有無數海外游子尋根問祖的動人故事,甚至還出現“天下無二蕭”等莊嚴的姓氏宣言……

所有這些姓氏文化現象都在表明,中華姓氏文化是一種追求團結統一與共融發展的文化,其文化傾向與統治者意識保持著高度的一致性,同一姓氏,同一祖源,同氣連枝,血濃于水。因此,凡是制造姓氏分裂的言行就是犯禁,就是悖道,完全沒有容忍商榷的余地!南宋學者鄭櫵搞了個《姓氏通則》,考論張氏巨族的主要源流為“解張”,當代學者錢某又承其衣缽,說張良一脈與始祖張揮沒什么關系。這就叫制造姓氏分裂。

03 妄斷他姓爭議

姓氏文化上升到學術層面的爭議主要是源流爭議,包括祖源和重大世系脈絡。由于多數姓氏的產生都在秦漢以前,其中古老姓氏可以上溯到黃帝時期,造成許多代遠難稽的源流疑點,也成為姓氏學者研究的重點課題。但是基于姓氏本身具有的血緣屬性,就自然形成本姓與他姓的嚴格分界,本姓學者對于本姓源流的探索和研究從來無可厚非,一切爭議都可以視為族內爭議被包容,能否達成共識都不會改變探索研究的愿望與初衷,更不會出現血緣情感的破裂。而他姓學者則不然,你可以提共確鑿證據,但不能妄加推論,你可以表明觀點,但不能越俎代庖,你只能扮演客人的角色而不能以主人自居,因為只有本姓自已達成的共識才具有實質意義。這就是姓氏文化的特色,親疏有別,內外有分。中華姓氏文化還有一個突出的共性特點就是“私密性極強”,家譜作為主要載體形式通常不示外人,管理非常嚴格,主觀上是出于敬天法祖的孝道,客觀上又致使大量歷史疑點不能及時澄清,造成以訛傳訛,爭議不斷的后患。

由于中華姓氏文化具有以上明確的血緣屬性和極強的私密性,所以在對待一些概念性和敏感性問題上存在著強烈的排他性。因此,當代朱某教授在發表對他姓祖根的論斷文章后,獲得的最強烈反響是:你認為你是誰?

04 罔視姓氏倫常

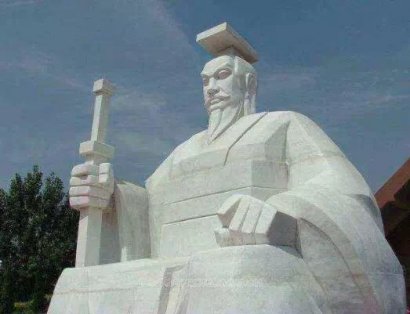

“上古穴居而野處,后世圣人易之以宮室”,圣人的造化澤被蒼生,流芳萬古。因此對于堯、舜、禹、湯、文王、周公等先哲圣賢由感激而崇拜而諱其過,反映在姓氏倫常上就是為尊者諱、為賢者諱、為功者諱的言行規范,不記先祖之過,不污先祖之名,懷敬畏虔誠之心。這雖然有悖于實事求是的信史原則,但并不侵害他人利益和社會利益,同時利于人倫情感的充分釋放,完全符合《中庸》“隱惡而揚善,執其兩端”的主張,因此姓氏倫常的形成具有深厚的歷史淵源和社會基礎,得到廣泛認同并世代承襲。而事實上,中國人在頌揚先祖功德的言行中也并非肆意妄為,而是謹小慎微,務求公允,絲毫不敢僭越圣賢,唯有隱過諱污的倫常缺陷普遍存在。但是人非圣賢孰能無過?人非草木孰能無情?隱過諱污不是抹殺事實,而是情感使然,況且尊者、賢者和功者的名頭又難道可以憑空取得?所以不能因為這種倫常缺陷的存在而罔視姓氏倫常,否則就是犯禁。某姓氏文化學者為了炫耀自已的研究成果和公信筆直的史家風范,熱衷于對他姓先祖中的歷史名人揭短曝光,某電視臺一個文化節目主持居然面對無數張氏觀眾侮辱其始祖,說“那個發明弓箭的家伙叫張揮”。此類犯禁言行會造成什么后果可想而知。

研究姓氏文化首先必須充分了解和尊重姓氏文化的固有特征,方能規避禁忌,維持良好的學術氛圍,取得預期的研究成果。

中華姓氏文化長期處于中華傳統文化的軸心地位,大能影響治國安邦,小則引導社會風尚,因此不同于琴棋書畫等一般文化技能。在中華文明發展的歷史大戲中,姓氏文化經久不衰,始終占據各類傳統文化舞臺,載體形式多樣,文化內涵豐富,如祖訓族規、家乘譜牒、宗祠祖墓、祭祀禮制、喪葬習俗、姓氏觀念等等,雖然在個別特殊歷史階段也被強行驅趕下臺(如文革文化舞臺),但很快又能粉墨登場,繼續其表演。

姓氏文化為何具有如此強大的生命力呢?答案就是儒道兩家都一致認同的天道觀念,天為本,代表姓氏文化的自然屬性,道為末,代表姓氏文化的社會屬性,所謂“本立而道生”,“天不變,道亦不變”。由于姓氏文化兼備血脈傳承的天性和人際社會的道性,因此也是應天而生,順道而昌的正統文化種類,當然不會輕易被干掉。從另一角度講,因為姓氏文化的存在,中華傳統文明才有了堅實的依托,才具備弘揚的條件。