文.整理/賈引祥

家人們大家好,今天我們一起學習弟子規“”及解釋

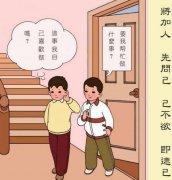

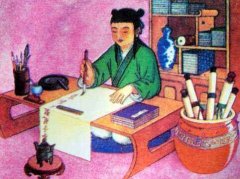

列典籍 有定處 讀看畢 還原處

【解釋】書架取書,讀完之后,放歸原處;重要的書籍,要放在固定的地方,這樣便于查尋,書看完后,也應放回原處.

《小故事1》:陸倕小故事

陸倕自幼喜愛讀書.六歲時,父親給他蓋了一間小茅草屋供他一個人攻讀,并把先秦兩漢諸子百家的各類書籍都弄來擺在小茅屋里,讓陸倕隨時翻閱,但惟獨沒有《漢書》,他聽說不讀《史記》和《漢書》不能稱為學者,便要求父親借本《漢書》來讀.借回的《漢書》該還了,陸倕卻找不到《漢書》中的四卷《五行志》了.父親每天都追索四卷《五行志》的下落,幸虧陸倕已將《漢書》背熟了,他將所缺的章節默寫出來,這才還給了人家.

道理:雖有急事,也要把書本收好再離開,書本是智慧的結晶,有缺損就要修補,保持完整.

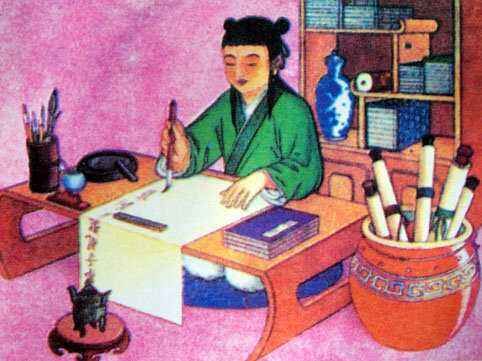

《小故事2》:韋編三絕

孔子少年時勤奮好學,十七歲時就以學識淵博聞名于魯國.雖然孔子學識淵博,可他一生都沒有松懈過.

那時還沒有發明紙,書籍都是用竹簡做成,然后用牛皮繩編連起來的.像《周易》這樣的書,當然是由許許多多竹簡編連起來的.

孔子到了晚年,花了很大的精力,把《周易》全部讀了一遍,基本上了解了它的內容.不久,又讀第二遍,掌握了它的基本要點.接著,他又讀第三遍,對其中的精神、實質有了透徹的理解.在這以后,為了深入研究這部書,又為了給弟子講解,他不知翻閱了多少遍.這樣讀來讀去,把編連竹簡的牛皮繩也給磨斷了,不得不換上新的再用.

就這樣,一連換了三次牛皮繩,孔子才把《周易》研究透.即使讀到了這樣的地步,孔子還是不滿意,說:“如果我能多活幾年,我就可以多理解些《周易》的文字和內容了.”

由此可見,再聰明的人,如果沒有這種刻苦精神,也不能成為有學問的人。