宗祠文化,這是對根的守望

在閩南,人們的出生地叫“搖籃血跡”。意思是說,嬰兒剛落地,身上還帶著母體的血跡。故鄉就是游子的母親,那“血跡”一生一世永不會褪色。而故鄉那經歷過風風雨雨的宗祠則寄托著游子的思念,是游子對根的一種認同。特別是在傳統節日期間,游子的這種情感更加濃烈,他們紛紛回鄉祭祖。

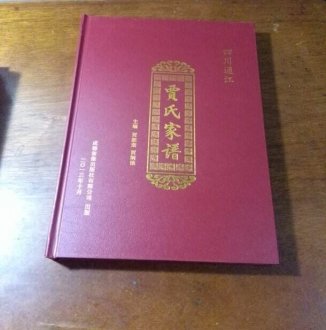

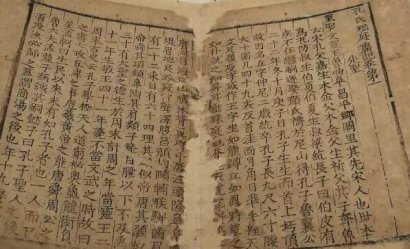

每一座宗祠,都是一部濃縮的家族史。宗祠記錄著一個家族的血脈延續,凝結著無數族人的深深眷戀。同時,祠堂里的牌匾、陳設、族譜、對聯、修祠碑記等,也記錄著一個家族的榮辱興衰。有些地方,宗祠則成了民俗文物的集中地,族人把淘汰了的農具、生活用品等放到宗祠里,整座宗祠仿佛成了小型的博物館。平時,族人在宗祠敘敘家常,一派祥和氣象。到了祭祖等特殊日子,宗祠成了會議室、宴會廳,族人到場,先拜祖宗,又拜族長,再拜長輩,燭影搖紅,既喜慶又莊嚴。舊時,族內的糾紛、族規的制定等一切大小事務皆在宗祠處理;有的宗祠內開設學堂,請私塾老師來為宗族內的子弟們講授知識。更值得一提是,宗族的一些家訓,起著規范族人行為的作用。宗祠文化就是要繼承和發揚先人的優秀傳統。

每一座宗祠,都是一種強大的凝聚力。修建宗祠是為團結本族,聯絡族人感情,同時也向外人展示本族榮譽,是一種凝聚力的需要。近年來,宗族文化復興,每年清明、春節等節日,海內外宗親無論家在何處、身居何職,紛紛回來祭祖,在宗祠前一解鄉愁,宗祠成了各大家族宗親云集之地,宗祠成了人們的精神依托。那炷清香,那一叩首,寄托了太多的情感。如今,宗祠在聯系海內外宗親的情感、招商引資等方面,發揮著越來越重要的作用。慎終追遠,宗祠是情感紐帶,寄托人們對故土的眷念……

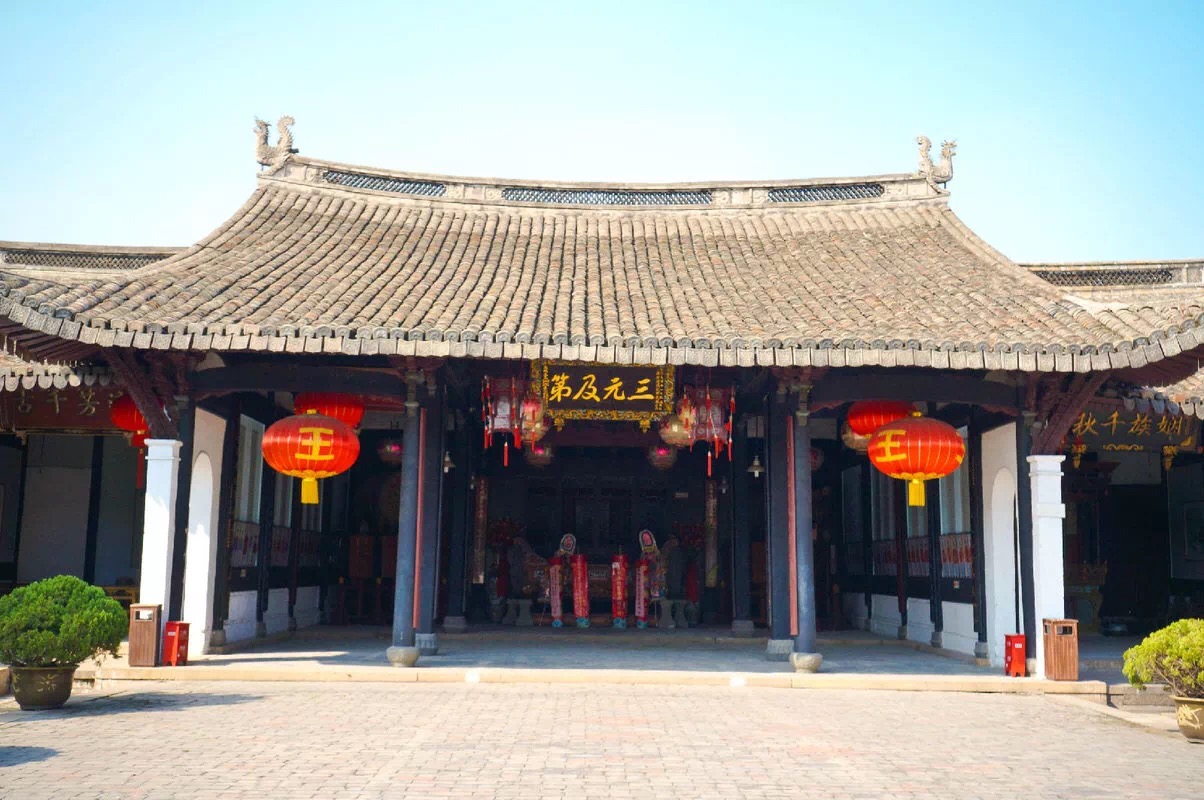

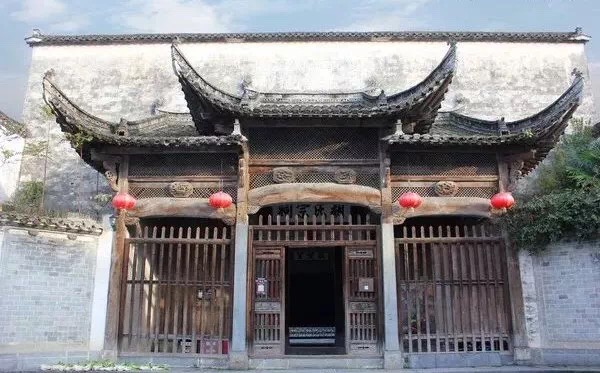

每一座宗祠,都是一座建筑的大觀園。很多民眾去各地謀生發展,由于長期在外的原因,他們以家族作為對故鄉思念的一種依托,同時也因為經濟條件支持,各地修建宗祠之風極為興盛,宗祠在建造和布局上亦屬上乘。人丁興旺、財力雄厚的宗族更是把宗祠修繕得富麗堂皇。

現在,城市化進程加速,歷盡滄桑的古老祠堂,和其他文物遺跡一樣,在新時代里有了新的功能。一些宗祠作為文物保護單位保留下來,而宗祠這一私有空間,也由原來的私密走向了開放,成為供游客們參觀的旅游景點。無論是家廟,還是景點,宗祠都賦予人們對文化和歷史的記憶。

人們守護宗祠,守護的不僅是一座座建筑物,更是守望著故鄉,守望著根。