古舊家譜,塵歸何處?

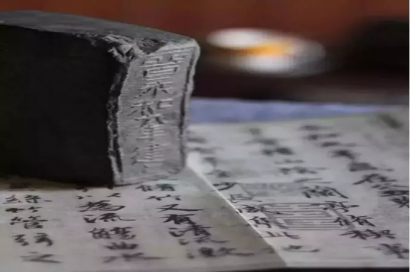

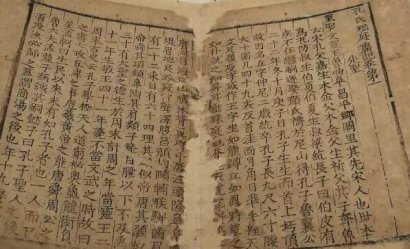

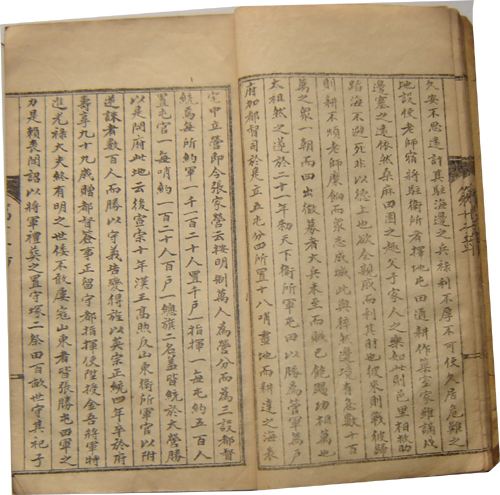

中國家譜歷史悠久,產(chǎn)生于上古時(shí)期,完善于封建時(shí)代,數(shù)千年來,在不同時(shí)代,家譜顯示了不同的形態(tài),家譜文獻(xiàn)成為我國歷史的重要組成部分。

如今,當(dāng)以地緣取代血緣的發(fā)展趨勢時(shí),宗族的代表符號(hào)——家譜又會(huì)發(fā)出怎樣的聲音?

作為宗族的神圣符號(hào),家譜一直深藏民間、秘不示人。尊重家譜是尊敬祖先的表現(xiàn),中國人有很樸素的祖先信仰,不僅我國,而且韓國、日本、新加坡等受我國影響比較大的國家,也都存在濃厚的祖先信仰。韓國保存了很多完好的家譜,他們的總統(tǒng)盧武鉉、盧太愚都曾經(jīng)到我國山東來認(rèn)祖尋根。

因歷史沿革,家譜的發(fā)展經(jīng)過了一波三折。20世紀(jì)初,由于社會(huì)動(dòng)蕩,家譜修纂工作逐漸停止。建國后的特殊時(shí)期時(shí)期,家譜更是被視作“封資修”的產(chǎn)物,遭到大規(guī)模的毀滅。

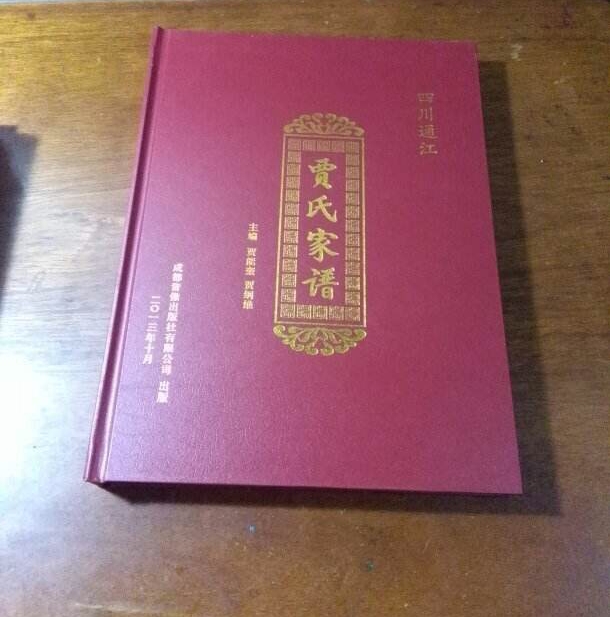

原有“三十年一修”的家譜普遍缺失了兩至三代人的記錄。直至20世紀(jì)80年代初,中國內(nèi)地一些以往宗族較發(fā)達(dá)的地區(qū)開始出現(xiàn)零星的新修家譜。

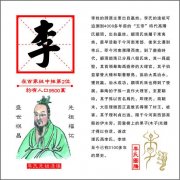

進(jìn)入21世紀(jì),一些地方官方和民間修家譜熱情高漲,可歸納為經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展、寬松的思想氛圍和與日俱增的崇祖尋根意識(shí)。

在鄉(xiāng)土社會(huì)結(jié)構(gòu)日益呈現(xiàn)松散的情況下,修家譜被認(rèn)為是維持家族凝聚力的一種途徑。人們熱情操辦家譜的目的之一,就是尋求一種凝聚力。

修譜還被視為重新樹立家族觀和道德規(guī)范的途徑。在家族概念淡化的今天,與家族相連的很多觀念、行為規(guī)范也發(fā)生變化。家譜中的家訓(xùn),在教化族人孝敬、和睦、祭祀、親情、鄉(xiāng)情方面有著不可替代的潛移默化作用。

在中國,一個(gè)家族的遷徙傳播過程被生動(dòng)地形容為“開枝散葉”,葉落總要?dú)w根,在游子的眼中,家譜就是根的象征。

面對家譜的復(fù)興現(xiàn)象,有專家擔(dān)心家譜的生命力只能持續(xù)一時(shí)。青年一代家族意識(shí)的日漸淡漠,是家譜將遭遇或已遭遇到的真正壁壘。

每一個(gè)家族每一個(gè)村莊,提起修家譜,都是年長者勁頭很足,而年輕人不理解。在浙江蘭溪,目前民間收藏的家譜達(dá)500種以上,存量為浙江省縣級之最。然而,令蘭溪市圖書館副研究館員李彩標(biāo)感到擔(dān)憂的是收藏戶主已由型的父祖輩開始向?qū)易V無多大興趣的兒孫輩交替,而年輕人對家譜的存放、借用、翻曬等并不重視,所以近年來損毀的較多。

在中國,家譜已有約3000年的歷史,素來與國史、方志并稱為三大歷史文獻(xiàn)。《中國家譜總目》主編王鶴鳴認(rèn)為,家譜不僅是歷史遺產(chǎn)的重要組成部分,而且對歷史學(xué)、民俗學(xué)、人口學(xué)、社會(huì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)的深入研究均有其不可替代的獨(dú)特功能。

免責(zé)聲明:以上內(nèi)容及圖片均來自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,如有侵犯您的原創(chuàng)版權(quán)請告知,我們將盡快刪除相關(guān)內(nèi)容。