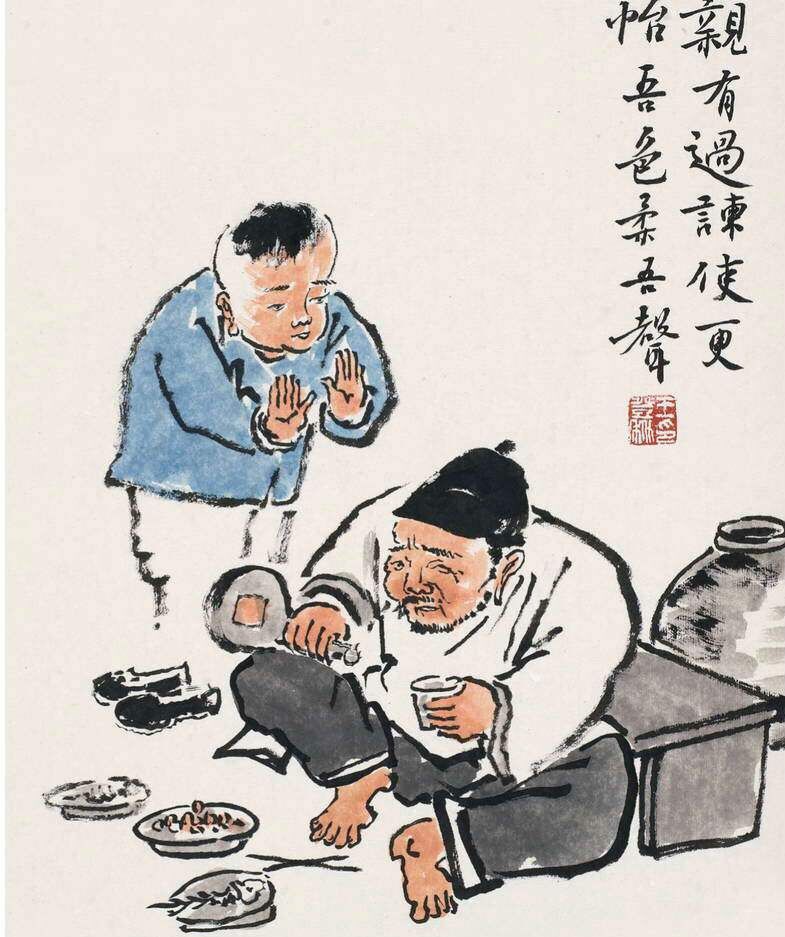

家人們大家好,今天我們一起學習弟子規 親有過 諫使更 怡吾色 柔吾聲及解釋

“親有過 諫使更 怡吾色 柔吾聲”

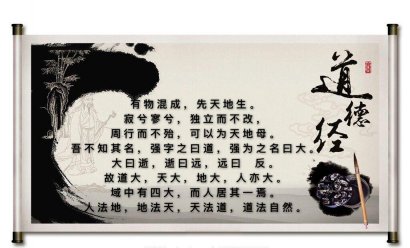

【解釋】如果自己認為父母有過錯,我們要懂得勸諫父母,要知道人非圣賢孰能無過?每個人只要不是圣賢都會有過失。想想我們自己,過失也很多,以前沒有學傳統文化,還覺得自己了不起,一學了傳統文化,才發現自己確實是一無是處,比起古圣先賢差遠了,所以要自責就自然對別人也就能夠包容。父母他有過失,我們不可以去強求父母改正,甚至還要批評父母,對父母可以說是詞嚴色厲,像批斗一樣,把關系弄得非常的緊張,父母受不了。所以學習傳統文化,我們要懂得傳統的倫理道德是用來要求自己的,不要把傳統文化學了以后就用這個文化當做一面鏡子一樣去照別人、去衡量別人,別人要是做不到就去罵人、去批評人,說別人“德有傷,貽親羞”,別人跟你辯論的時候,你又加一句:你還不承認,“倘掩飾,增一辜”!句句都是矛頭對準別人,沒想到當我們對人求全責備的時候自己已經犯了《弟子規》,犯了哪一條?“揚人惡,即是惡”。古人講責己之心重的話,自然責人之心就輕;責人之心重的話,責己之心就輕。我們學習圣教要處處檢討、反省自己,事事懂得反求諸己,這是應有的一個學習態度。所以父母真正有過失,我們當然希望父母改過,但是你要看他能不能夠接受我們勸諫,如果不能夠接受勸諫,我們就淡淡的提一提,不可以讓父母生煩惱,對人要多寬容,“嚴于律己,寬以待人”,讓人生歡喜心。

勸諫,這是“諫使更”,“更”就是很多次,勸諫要好多次、很耐心的慢慢去引導。我們反省自己一個過失毛病要改,可能要改上好幾年才能夠改得過來,怎么能夠要求別人聽一次勸諫就改得過來?所以“親有過”,我們要慢慢的進行勸導,而且勸導也要注重藝術、注重方式,所謂“怡吾色,柔吾聲”,這是讓我們的臉色變得很喜悅的樣子,對父母要有恭敬的態度,也要用很溫柔的語言,因為如果我們用強硬的態度和言詞,往往效果適得其反,所以往往一句溫柔的勸諫,那個效果特別好。原則上就是講,在歡喜心的時候,父母能夠接受勸諫。假如父母不能夠接受勸諫的時候,你怎么辦?甚至是父母聽我們勸諫都聽膩味了,甚至還要打我們、罵我們,這個時候我們該怎么樣?我們也不能夠退心,對待父母絕不會有怨言,幫助父母的心絕不退,這是講“號泣隨,撻無怨”。

唐朝李世民在年輕的時候他跟隨父親一起打天下,父子兩個都是能征善戰,結果在一次作戰的時候父親做了一個不善的決策,這個決策會引起全軍覆沒。當時李 世民了解情況,他知道父親這個決策錯誤,所以力諫父親,讓父親改變主意。但是父親開始的時候不聽,甚至罵他,你小小年紀,懂得什么!當軍事行動準備要開始之前,李世民非常焦慮,晚上睡不著覺,在父親的軍帳外面大聲的哭泣,哭得很凄慘,讓他父親聽了之后也很難受,結果重新把心定下來再考慮一下兒子的建議,人心靜的時候考慮問題就比較清楚,忽然就想通了,于是就改變了原有的主張,改變了軍事行動,保全了這個軍隊,不至于全軍覆沒。李世民后來也當了皇帝,就是唐太宗,他之所以有這個福分做皇帝,有這種德才可以,他的孝心就表現在他的“號泣隨,撻無怨”。因為對父母的勸諫是真心的,父母不聽的時候,我們想方設法讓父母感動,如果父母不能感動,那是因為我們誠心還不夠,誠心夠了自然可以感動父母。不僅父母能感動,連天地都可以感動,更何況是肉團做的父母心?

當父母不聽我們勸告的時候,甚至鞭打我們的時候,我們也不可以有對父母絲毫的怨恨之心,為什么?因為我們勸諫父母的心是真心,真是要為父母好,不是為自己私利的,自己是一無所圖的。有所圖的心這是不真誠的,所以遭到拒絕,甚至遭到鞭打,他會起怨恨。假如無所求的心,真誠的為父母好,哪怕是父母打我,我也不起怨恨心。

我們看看現在社會里的這些兒女,特別是改革開放以后成長起來的這一代,因為物質條件很好,在家里父母對他也是百依百順,所以養成他那種驕慢的態度,父母批評兩句他就受不了,他就會起怨恨心,別說父母去鞭打他,可能批評他重一點他就離家出走,有的甚至會對父母下毒手。這種不孝的現象,歸根結柢的原因就在于缺乏傳統倫理道德的教育,所以要真正幫助社會、幫助下一代,關鍵就在于把這個傳統倫理道德的教育復興起來,這個社會就能有救。