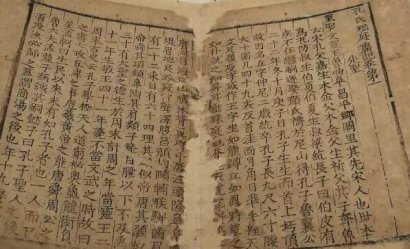

楊姓的來源

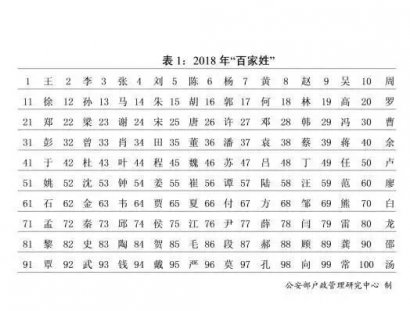

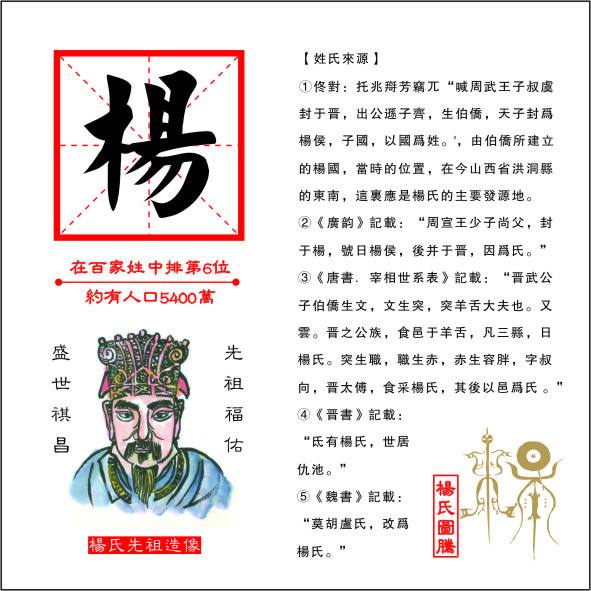

楊姓在宋版《百家姓》位列第16位。至2015年2月,楊姓總人口約有4270萬,是中國人口第6大姓。其中,四川楊姓人口約有380萬,是楊姓第一大姓。

“楊”是太陽的意思,由“木”和“昜”組成。“木”指扶桑,也稱楊樹,生長在東方大海上的湯谷(在今連云港云合山),“昜”古同“陽”,是“日升湯谷”的形象描寫。以此為圖騰的始祖就是古老的楊氏族,由此產生了楊姓族徽,最終形成了姓氏。

姓氏起源

楊(yáng)姓源出有:楊姓人群的Y染色體單倍型(父系來源)目前所知的已測出有以下類型:O3a2c1a-M117+(江蘇南京楊氏、福建寧化石壁客家楊氏)型,O3a1-M121(湖南鳳凰楊氏、四川成都楊氏)型,O3a2b-M7+(湖南芷江楊氏、廣西柳州楊氏)型,O1a1-P203.1+(貴州黃平楊氏)型,C*類型(湖南會同楊氏、湖南鳳凰楊氏、貴州黃平楊氏、湖南洪江楊氏),D-YAP(甘肅楊氏)、Q1a1(廣東楊氏)、N(廣東楊氏)等類型。

復旦楊姓樣本資料,父系遺傳基因類型比例:D: 4%, C: 4%, N: 12%, O1: 4%, 002611+: 12%, O3a2*: 8%, M7+: 15%, M134*: 23%, M117+: 19%。M7+明顯偏高(M7全稱O3a2b-M7,廣泛分布于苗瑤民族中,舍族有一定的比例。

源流之一:

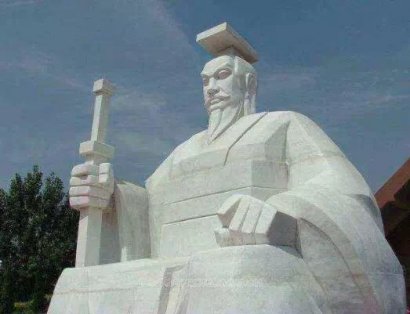

出自姬姓。楊姓出自黃帝之后西周王族。據唐代林寶的《元和姓纂》和宋代鄭樵的《通志·氏族略》記載,楊姓出于姬姓,源于晉地之楊國(今山西洪洞縣東南)。西周成王姬誦封其弟叔虞領地于今山西西南一帶,建都于唐(今山西翼城縣西),為唐侯。因唐地臨晉水,由此為晉(諸侯)國,叔虞即為晉開國之君。至春秋時,晉國內亂,晉武公(叔虞后裔西周第九代君夷王姬燮之十世孫)滅瑉侯統一晉國。武公死后,其長子詭諸繼位,為晉獻公。獻公相繼滅周圍諸小國,包括楊國。獻公封其二弟伯僑領地于楊,以地取姓即為楊姓。由此伯僑成為楊氏得姓始祖,距今約2600多年。另一說:“周宣王(姬靜,也作靖)兒子尚父,幽王時封為揚侯,為晉所滅,其后為氏焉(古代“揚”通“楊”)。”意即宣王小兒子尚父,其兄幽王封其地于揚,建揚(諸侯)國。春秋時揚為晉所滅,其后裔以楊為姓。此說之楊姓起源矩今也約2600多年。另據《史記·晉世家》和《新唐書·宰相世系表》等記載,晉滅楊后,封楊地為大夫羊舌肸(字叔向)的食邑。羊舌氏出于姬姓,因晉武公次子伯僑之孫突當時食邑于羊舌,故以羊舌為姓。至晉頃公十二年(前514年),頃公滅了勢力日益強盛的羊舌氏等氏族(肸為突之孫,肸之子名伯石),伯石之子遇其時逃難于原畢國所在地(今陜西西安、咸陽以北,原是周文王姬昌子孫的封地),復以祖宗封地楊為姓。史載此楊姓為楊氏正宗源頭,距今約有2500年左右。其后裔定居于弘農、華陰一帶(河南西北、陜西東部渭河下游一帶)繁衍生息,故華陰成為楊姓郡望。秦漢以后播遷全國各地的楊氏宗支,許多均源自關西(潼關以西)弘農、華陰。楊姓始出于晉國,春秋末期晉國六卿逐漸強盛,公元前4世紀中葉(前368年)晉國被韓、趙、魏三卿(諸侯)瓜分成韓、趙、魏三國地盤,史稱“三晉”。故有楊姓“源于三晉,望出弘農”之說。但幾說均可證楊姓出自姬姓。

此外尚有三說,且不論哪一說,其源均為黃帝后裔,周朝王室。姬姓楊氏占所有楊氏的主流。

源于西周宣王子尚父說:

西周的王位由武王數傳至宣王時,已是西周末年,國力已經大不如前。宣王有位小兒子,名尚父,因在宣王時未能獲得封爵,直到周幽王時才被封于楊,為侯爵,所以史書也稱他為楊侯,建立楊國,后為晉國兼并,原楊國侯族子孫從封邑命姓為楊氏。陜西楊家村出土27件青銅器中,有一件后來被稱作“四十二年逑鼎”和楊國建國有關。該鼎有一篇280多字的銘文,記的是周宣王四十二年,“逑”(qiú)這個大臣征伐犬戎的一支“獫狁”有功,而得到周王賞賜土地的事情。其中的75個字很關鍵:“余肇建長父侯于楊,余令汝奠長父,休。汝克奠于厥師。汝唯克型乃先祖考,□獫狁出捷于井阿、于歷巖,汝不艮戎,汝□長父,以追搏戎,乃即宕伐于弓谷,汝執訊獲聝,俘器、車馬。汝敏于戎工,弗逆”。翻譯成白話,大意是:周宣王我把我兒子長父封到楊地為侯,下命令給逑你予以輔佐,讓長父在楊這個地方安定下來,你發揚了你的老祖先與獫狁一貫的戰斗的精神,與他們交戰,追擊他們于井阿、歷巖、弓谷等地,斬獲頗多,你對軍事很有的一套啊。“四十二年逑鼎”的銘文相當于確定了一個史實,周宣王確實封了他的兒子在楊國立國,不過這個開國之君名字是長父,后人演繹成尚父。

源于晉武公子伯僑說

周滅唐(其地約在今山西翼城西)后,周成王把唐地封給他的弟弟唐叔 (唐叔,姬姓,名虞,字子平),并賞給他懷姓九宗。唐叔的兒子燮繼位后,改唐國為晉國,這樣唐叔就成周代晉國的始祖。晉武公(唐叔虞十一世孫)時封次子伯僑于楊,稱楊侯,是為楊姓人的受姓始祖。

源于晉國太傅楊(月八十)說

伯僑生文,文生突,食邑于羊舌,為羊舌大夫,這就成為后世的羊舌氏。羊舌轄有銅(革是)、楊氏、平陽三邑。突生職,職生赤,(月八十)、鮒、虎、季夙。其中第二子(月八十),字叔向,又稱叔(月八十),是晉平公時的著名政治家,官居太傅之職,因戴晉有功,被分封于楊氏邑(今山西洪洞東南),其子伯石,字食我,以邑為氏,稱楊氏。公元前514年,晉滅強宗祁氏,羊舌氏,食我有子逃于華山仙谷,遂居華陰(今屬陜西),稱為楊氏。其后開基各地,成為楊氏繁衍發展的主流,史稱楊氏正宗。是為山西楊氏。又據《廣韻》、 《通志·氏族略》所載,周宣王少子尚父封于楊(今山西省洪洞縣東南一帶),號曰楊侯,后并于晉,因為氏。

源流之二:

出自姞姓。姞姓楊國位于今山西省洪桐縣附近。周宣王滅狄,同時滅姞姓楊國尚父為楊侯。晉獻公滅楊,后封晉悼公之弟于楊,號楊干。晉平公時,楊又成為叔向的采邑,叔向子羊舌石以邑為氏,改姓楊氏。

源流之三:

賜姓轉姓。

1.因功賜姓

因為建樹功勛而被統治者賜予大姓,以使其門庭生輝,光宗耀祖,是賜姓中最基本的類型。

隋代楊義臣。楊義臣本姓尉遲氏,尉遲氏屬西部鮮卑,為北魏勛臣八姓之一。義臣之父尉遲崇,北周時為定州總管,隋初隨行軍總管達奚長儒與突厥交戰,力戰而死。當時義臣年幼,養于宮中,數年后奉詔宿衛宮掖。由于常在隋文帝楊堅左右,不免引起隋文帝對尉遲崇功業的追憶,于是下詔:“賜義臣國姓楊氏,賜錢三萬貫,酒三十斛,米麥各百斛,編之屬籍,為皇從孫。”不僅賜予皇室姓氏,還確定了義臣在皇族的輩份,這在受賜姓者中,可謂極受恩遇。

2.普通賜姓

三國時,諸葛亮平定哀牢夷(湖南、貴州的僚族 分支)后,賜當地少數民族為趙、張、楊、李等姓。

3.從其養主

最普遍的現象,是他姓之人因為養父或主人姓楊而轉從其姓。西晉時候,活躍在武都仇池(今甘肅成縣西北)一帶的氏族首領百頃氐王楊飛龍,有外甥令狐茂搜,茂搜為飛龍養子,遂從其養主轉姓楊氏。后來楊茂搜繼飛龍為氐族首領,被晉愍帝封為驃騎將軍。從其養主現象最頻繁的時期,為唐末五代。唐代自“安史之亂”后,方鎮勢力不斷膨脹,一些方鎮逐漸成為與中央相抗衡的獨立王國。或出于政治野心,或為了自保其土,藩帥紛紛招兵買馬,一些兇悍勇猛之徒,成為藩帥的義兒假子,轉從養主之姓。宮中宦官為擴展自己的勢力,也紛紛養他人為己子。從其養主而轉姓的風氣,一時大盛。唐代楊思(日助),本姓蘇,因為楊家養子,遂從養父姓楊。楊思(日助)是唐玄宗時期人,從史籍看,那時這種轉姓現象尚不很多。以后情況就大不同了。楊復光,本姓喬,少時養于內侍楊玄價家,遂轉姓楊。唐僖宗時,楊復光因鎮壓王仙芝起義軍有功,被封為弘農郡公,而弘農(治今河南靈寶北)正是楊姓最顯赫的郡望。楊守亮,本姓訾名亮,楊復光平定江西黃巢起義軍時,得訾亮,養為假子,轉姓楊,改名守亮。楊復恭,本姓林,因系宦官楊玄翼養子,遂轉姓楊。楊復恭在唐僖宗時任左神策軍中尉,后來定策立唐昭宗,權傾一時。

4.改姓

如北魏孝文帝遷都洛陽后,施行漢化, 據《魏書·官氏志》所載,北魏有代北姓「莫胡蘆」氏,后改為漢字單姓「楊」氏。還有,在中國革命史上,屢有這樣的情形,革命者為了工作需要,轉改姓名,以后原姓不再起用,所轉之姓一直使用下去,抗日名將楊靖遠將軍,滿族人,原姓趙。1938年,任冀魯邊區抗日武裝部隊副司令員。次年元月,被偽保安司令孫仲文殺害。中共黨員楊林,朝鮮平安北道人,原姓金名勛。1936年任紅15軍團75師參謀長,在率先鋒營強渡黃河的戰斗中負重傷犧牲。

5.回歸舊姓

有的楊姓成員因為特殊的原因,改了姓,后來又改回楊姓。如楊老令公——楊業身上。楊業本名崇貴,后避北漢世祖劉崇名諱,改名重貴。楊重貴少年時投身劉崇,劉崇賜其姓劉,改名繼業。劉崇之子劉承鈞有養子劉繼恩、劉繼元、劉繼忠,楊重貴賜姓名為劉繼業,可能是因為劉崇長子劉赟早死無后,遂以楊重貴為劉繼業而為其后嗣。宋太平興國四年(公元979年),宋太宗趙光義統兵攻北漢,圍太原,北漢主劉繼元降宋,而劉繼業猶據城苦戰。宋太宗喜其忠勇,喻劉繼元招降繼業。于是繼業歸宋,復姓楊氏,只名業。”楊業歸宋復姓。貴州臺江巫腳鄉的苗族楊姓。過去,有一戶姓楊的遷到翁慕溝居住,由于那里是歐姓聚居區,這位楊姓苗民不久也改姓歐,以便同歐姓村民親密相處。后來他的兄弟又恢復楊姓。解放后,他的兒子也改姓楊。

源流之四

少數民族楊姓,氐族楊氏,氐有楊氏,世居仇池。

白族楊氏,楊氏一直是白族中的主要姓氏,人口最多,唐代楊氏曾成為白族中的第一大姓。楊干貞,五代十國時大義寧國君主,白族,云南賓州人.先世為南詔權貴,大長和國時為劍川節度使,后為大天興國權臣,1927年滅大天興國,自立為主,改國號為大義寧國.因為暴虐,被殺,在位8年。元代以后,楊氏仍為白族大姓。楊鼐,白族,云南大理太和縣(今云南大理市)人。明弘治二年(土489年)舉人,任黃州府(治在今湖北黃岡縣)通判,退休后居家四十余年,閉門讀書,鄉人都稱他為長者。今天的云南喜洲地區是楊氏的聚居地。

滿族楊氏,滿族楊氏的祖先多為漢人。居住在吉林市的楊氏,祖先就居住在云南貴州,后遷居山東登州。康熙年間遷居吉林,耕種官田,因為能提前交納5年的額糧,被批準入漢軍鑲黃旗,成為滿人。這支楊氏自始祖楊榮至今已傳十四世。

納西族楊氏,楊昌,清代納西族散文家,云南麗江大研里人。喜慶十二年(1807年)舉人,任湖北天門等縣知縣,疏導江流和修筑大堤很有政績。他的散文非常出眾,著有《四下可齋》集。他還寫有許多游記、雜記等,內容包括政治、軍事、經濟等,深得士林嘆服。他有大約三十篇文章被收入云南叢書《滇文叢錄》《麗郡文征》等集中。楊元之,清代納西族詩人,云南麗江大研里人。祖父楊本程,道光十四年(土834年)中順天鄉試舉人,任刑部主事。楊元之以善寫漢、納兩讀的詩出名。

苗族楊氏,楊再成,元代苗族教育家,湖南城步人。大約于元皇慶元年 (1313年)在城步建立儒林書院,對傳播漢族文化、教育苗民子弟起過重大作用。

回族楊氏,楊應奎,明代詩人、書法家,回族,山東益都人,正德年間進士。

此外在拉祜族、侗族、朝鮮族、蒙古族等等也有楊氏。

源流之五:

出自揚姓。古時楊揚不分,以邑為氏。古時有「揚氏邑」。

源流之六

源源于變姓,屬于因故轉姓為氏。今浙江省諸暨市的概浦楊氏,本為倪氏所改,望出千乘郡,派接浦江倪氏盈公大宗。倪盈第八世孫倪炤,仕宋為龍圖閣學士,因反對王安石的變法,遭流新州。當時,倪炤的幼子倪順尚在襁褓之中,匿概浦外家。官府勾之,外祖母孟氏以幼舅同庚者易之,得以保全。

及倪順長大,力學皆優,念外家楊氏之恩,即以母姓楊氏應試,登宋元祐三年戊辰科(公元1088年)進士,歷官至禮部尚書,詔贈金紫光祿大夫,吏部尚書,右仆射,韶陽縣開國公,謚文貞。其后裔子孫即為諸暨倪楊氏。

楊泗儒:南宋嘉熙元年由廣東南雄州移居香山縣之北山鄉。是為廣東中山北山楊氏僑外支譜始遷祖。

楊元規:宋紹興間由廣陵宦居于香山之南。是為廣東中山南開楊公鎮東支始遷祖。

楊承斡:北宋時自關西華陰徙居越州上虞岑侖堰。是為浙江上虞岑侖楊氏始遷祖。

楊一句:明末自暨陽地屏遷上虞瀝海。是為浙江上虞瀝海楊氏始遷祖。

楊文弼:北宋初自湘陰劍灘遷巴陵。是為四川巴陵楊氏始遷祖。

楊輅:世居陜西華陰五代南唐時官吉州刺史,遂定居吉水亞塘。字殷,駕化英楊及南,為虞部侍郎,知江西吉州,因家陵城,葬吉水六十二都鴣西洞,今地名楊家墓,配鄭氏,封廣陵,君葬東岡山后落水塘尾,上山。子二:銳、鋌。是為江西吉水楊氏始遷祖。

楊大業:明初由弘農遷居河南西增。是為河南楊氏家始遷祖。

遷徙分布

楊氏是非常典型的多民族、多源流姓氏,在當今姓氏排行榜上名列第六位,人口約四千九百二十三萬余,占全國人口總數的3.08%左右。

歷史遷徙

楊姓的發源地,是在今山西省境內,后為晉所滅,其子孫因避亂,遠在春秋戰國(前770—前221年)時期就有個別楊姓人士自山西遷至江蘇和安徽省境內,散布于長江中下游地區。

楊姓的遷徙分布

至秦漢之際,有的遷居河內,有的遷居馮翊(今陜西大荔)。楊姓為晉所滅后,便向西發展繁衍,其先遷入陜西,后遷入山西省汾水中游的霍縣一帶,而后繁衍至今河南境。

至漢時楊姓已廣泛分布于中國北方大部分地區。楊姓入川也于此時,多由湖北、陜西遷去。早在春秋戰國之時,已有楊氏族人遷入江漢地區(今湖北潛江一帶),后因楚國勢力不斷加強,迫使他們再向東南遷至江西。與此同時,又有楊氏族人自山西遷至江蘇和安徽,散布于長江中下游地區。

晉、唐這一時期,是楊姓在南北方繁衍的重要時期,由于西晉末年“永嘉之亂”和唐玄宗時的“安史之亂”,及宋代的“靖康之亂”,中原社會動蕩,許多的楊姓子孫為了避亂,大舉南遷,其中以福建為遷播中心。隋唐后便逐步向今河北、山東、內蒙、安徽、湖南、浙東、福建、廣東、四川、貴州、云南、廣西等地發展。

至宋代起,楊姓已廣布江南廣大地區。南宋初有大商人楊垢,隨康王南渡,自河南定居寶山白沙,“潛心經商,誠一無偽,商民共信,聚集成市”。宋末,楊榮從上虞遷至上海;另支楊氏,與鐘王李三姓被流配到奉賢濱海地區;元代,渤海濱州人楊乘、嘉靖進士楊道亨的先人,相繼自杭州和河南遷入青浦;元末,錢塘楊璃遷南匯下沙;著名詩人諸暨楊維楨避亂華亭天馬山。

明代洪武初年,人們稱之為“洪武落業”。據志書記載,在元末明初朱洪武“血洗湖南”的戰爭中,湖南土著居民遭受了空前浩劫,特別是長沙、岳陽、常德、益陽、湘潭等地區成為一片廢墟。朱元璋建國后,為了復蘇湖南,采取了“江西填湖廣”的政策,因而大批的江西(包括浙江)楊姓宗族,遷往湖廣地區。

總之,楊姓族人在隋唐以前,除集中于今河南、陜西、山西三省外,還有以甘肅天水為中心的一線,以湖南、江西為中心的一線,直至遍及全國各地。