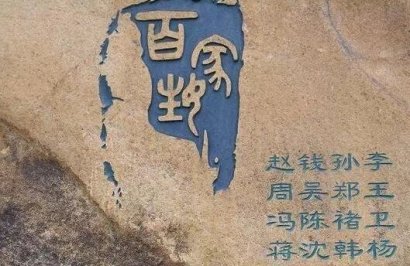

趙姓的來源

姓氏介紹

“趙”的意思是“疾行、超騰”。

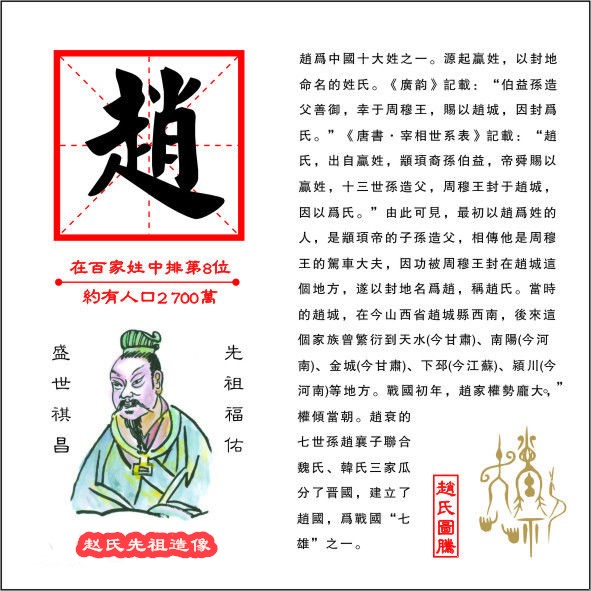

漢族趙姓,源出嬴姓,是嬴姓十四氏之一,趙氏之先出于顓頊帝,周穆王時造父為御,攻徐偃王,大破之,以功封趙城,子孫因氏焉。造父是天下趙姓之始祖,已有3000年的歷史;另一支趙姓出自外族的改姓。當代趙姓的人口約2600萬,為全國第八位大姓,大約占全國人口的2.06%。在全國的分布主要集中于山東、河南、河北三省,大約占全國趙姓總人口的36%,其次分布于黑龍江、重慶、江蘇、云南、四川、陜西、山西、安徽、遼寧八省,又集中了大約12%的趙姓人群。趙姓著名郡望有天水、涿郡、下邳、南陽、金城、潁川、敦煌、酒泉、扶風、新安、平原等11個。堂號除了與郡望名相同外,主要有半部、琴鶴、孝思、萃渙、敬彝、創基等。

趙姓人群的血型分布總的是:O型占32.4%,A型占28.5%,B型占29.8%,AB型占9.3%。

姓氏源流

源流一

漢族趙姓出自嬴姓或姚姓,趙姓來自嬴姓,嬴姓出現因為舜帝的賜姓給他的女婿姓為嬴,還把自己的姚姓的女兒嫁給他。舜帝,姚姓,舜,黃帝子孫,生于姚地,以地取姓為姚,其后代就以姚為姓。使用嬴姓的祖先是伯益,具體始祖是造父。伯益為顓頊帝孫,被舜帝賜姓嬴。造父為伯益的9世孫,是西周時著名的駕馭馬車的能手,他在桃林一帶得到8匹駿馬,調訓好后獻給周穆王。周穆王配備了上好的馬車,讓造父為他駕駛,經常外出打獵、游玩,有一次西行至昆侖山,見到西王母,樂而忘歸,而正在這時聽到徐國徐偃王造反的消息,周穆王非常著急,在此關鍵時刻,造父駕車日馳千里,使周穆王迅速返回了鎬京,及時發兵打敗了徐偃王,平定了叛亂。由于造父立了大功,周穆王便把趙城賜給他,自此以后,造父族就稱為趙氏。周孝王傳至周幽王時,因幽王無道,造父的7世孫趙叔帶離周仕晉,從此趙氏子孫世代為晉大夫,掌握晉國大權。晉景公為了奪取趙氏家族控制的政權,默許智、韓、魏三卿聯合誅趙氏,滅其族。到戰國初年,叔帶的12世孫趙敬侯趙襄自聯合魏武侯、韓哀侯三家分晉,建立趙國。至他的孫子趙籍時,正式獲得了周威烈王的承認,與韓、魏兩家并列為諸侯。公元前222年,趙國為秦國所滅,趙國王室紛紛散落民間!因為造父是秦人和趙人的共同祖先,趙城趙氏(趙國)和犬丘趙氏(秦國)的祖先是蜚廉的兩個兒子惡來和季勝,趙政是嬴姓趙氏,惡來那一支,而趙城那支的祖先是季勝。而且自造父開始姓趙,所以秦國公族也姓趙。比如秦始皇稱趙政。秦國公族也以趙為氏,有“諸趙”的說法

源流二

源于改姓,屬于以帝王賜姓為氏。為匈奴、南蠻、女真、黨項、滿族改趙姓或趙宋王朝賜姓而來。如漢代有趙安稽(匈奴人),趙曳夫(“南蠻”人),五代有趙國珍(牂牁酋長的后裔)。先后匈奴人、女真人、黨項人、猶太人的李姓、穆姓、隆姓、宇文姓、拓跋姓的歷史人物,被賜姓趙。唐末,首領拓跋思恭因協助唐朝鎮壓黃巢之亂有功,賜姓李,封為定難軍節度使,建立了以夏州(今陜西省靖邊縣)為中心的地方政權。自此以後,夏州黨項政權日益壯大。趙宋立國,復賜夏州黨項首領拓跋氏以趙姓、蒙古族成吉思汗三弟哈赤溫后裔元末避難甘肅陜西隨母姓、改姓趙。

源流三

源于冒姓,屬于因故改姓為氏。歷史上因避禍、姻親、過繼、入贅等原因改姓的情況很多,這在姓氏學上稱之為“冒姓”。趙氏中也有不少這樣的情景。其中多數為:清王朝覆滅后,清官職人者及家中子女岌岌可危,時下正是辛亥大屠殺,滿人頭顱積滿水井,四九城內外一片荒涼。伊爾根覺羅、愛新覺羅等滿姓氏者迫于壓力改名換姓,不少人便改的是“趙”姓。

得姓始祖

造父:少昊之裔,西周著名馭馬能手。受幸于周穆王,傳說他曾取良馬八匹,獻予王而御之,西行至昆侖,見西王母,樂而忘返。后聞徐州徐偃王反,遂親御車駕,載著穆王日行千里,適時而返,得以平定亂事,因功被賜于趙城(今山西洪洞縣趙城鎮)。下傳至趙襄子時,與韓、魏三分晉地,建立趙國,公元前222年趙為秦所滅。其后子孫以國名為氏,稱趙姓,并尊造父為其始祖。秦、趙祖少昊氏,以少昊為白帝,作西畤,祠白帝,其牲用騮駒、黃牛、羝羊各一云。 至漢唐宋明,則于立秋之日祀白帝于西郊。明朝仍延續其祀,于少昊之虛曲阜祀少昊。

各支始祖

趙鳳翔,祖籍山西省榆次縣,先祖自明永樂二年遷至直隸省廣平府雞澤縣趙莊村,至第八世趙鳳翔遷至乾侯縣霧覩寺(成安縣店上村),為店上趙姓始祖。

趙維璠:祖籍山西聞喜縣禮元鎮行村,清乾隆四十七年(1782年)三月十五日定居河南泌陽縣西關,葬泌陽城北曹莊西,為泌陽西關趙姓始祖。

趙令仲:譜稱宋太祖子燕王德昭五世孫,南宋乾道二年遷上虞縣孝義鄉,逝世后葬于西華里,為上虞趙氏始祖。

趙不抑:譜稱漢王元佐之后,建成炎中扈南遷,寓居上虞等慈寺,生有五子,幼子趙善信,居邑城南門楊巷橋墩,官歷車略院事。為楊巷趙氏始祖。

趙景發:趙不抑九世孫,元朝年間自上虞翦陽贅遷邑之鎮壓龍橋。

趙元佑:宋太宗長子,建炎南渡,裔孫占籍上虞等慈寺。趙元佐二十世孫趙天福,后改名趙淮,明朝中葉因遭牛山這變遷甑山。為上虞趙氏始祖。

趙孟伊:又名孟潮,宋元之際自臺州寧海遷山陰華舍,為紹興趙氏始祖。

趙元份:宋太宗第四子。明洪武初自嵊縣贅遷山陰迎恩廂,為嵊縣趙氏始祖。

趙永思,明洪武初自嵊縣贅遷山陰迎恩廂,為越州趙氏始祖。

趙應麟:始祖趙志四,清康熙間自溧水石場村遷潤州,為潤州趙氏始祖。

趙子:宋建炎南渡,先居鎮江,繼遷丹徒大港鎮洪溪,為丹徒趙氏始祖。

趙元份:譜稱碧溪趙氏系出宋太宗子商王元份,建炎南渡,元份七世孫揚自鄭州遷于玉山,及孫蕃,再遷東里八都柳馬屋后,為玉山趙氏始祖。

趙孟堙:元泰定二年自浙江遷常州武進縣改成鄉西盍村,為武進趙氏始祖。

趙天佑:明朝末年自武進殷村遷張橋郡城青山門。

趙成九:世居泰邑趙家坊,于明末清初始由趙家坊遷延令何家莊,為延令趙氏始祖。

趙萬六:元季自諸暨銀治遷桐廬肅絳孝泉,為桐廬趙氏始祖。趙士伸:南宋建炎三年自中原南遷福州長府連江縣東湖里,為連江趙氏始祖。

趙由鏜:明季自臨安入贅會稽廿汴都謝氏,為西謝趙氏始祖。趙不玷:南宋時自睦州遷浦陽仁杏巷,為浦陽趙氏始祖。

趙類四:元末自益陽八都槎塘徙居邑之井頭,為井頭趙氏始祖。

趙子玉:元至正間自湖北松滋縣仙樓鄉遷益陽書堂古李塘,為益陽趙氏始祖。

趙崇贊:南宋自越州山陰遷旌德興仁鄉三溪,為旌德趙氏始祖。

趙琳:明永樂間自山西洪洞縣棋盤街遷齊河縣桑園趙莊,為齊河趙氏始祖。

趙圭:明洪武初自山陰遷興化縣城北郭,五傳而開四房,為興化趙氏始祖。

趙普:族出北宋名相趙普后,普三世孫概自洛陽遷亳,為亳州始祖。五世孫趙期,建炎南渡,自亳居縉云之云塘,為云塘趙氏始祖。

趙同文:明季自丹徒大港遷潤城白馬坊淥水橋,為洪溪趙氏始祖。

趙魯:明朝時期由山西洪洞現遷山東武城又遷南華,葬于曹城西北六十里甘露集,故為甘露趙氏始祖。

趙匡胤:趙匡胤(927年3月21日-976年11月14日),漢族,生于洛陽,祖籍河北。

遷徙分布

概述:

趙氏是一個多民族、多源流的古老姓氏群體,在中國大陸姓氏排行榜上名列第八位,在臺灣省名列第四十三位,人口約三千二百萬余,占全國人口總數的0.2%左右,發祥地在今山西省。西周時,造父的侄孫非子封于犬丘,建立秦國。造父的第七代子孫叔帶率部分宗族由周投晉,并且昌盛壯大,在三國分晉時建立趙國,史稱“去周如晉,趙姓始昌”。到趙國滅亡時,趙姓已分布于山西、河北、河南、山東等地。秦始皇滅趙后,把代王嘉之后遷往甘肅天水,趙王遷被流放到今湖北房縣。秦朝末年,秦國宗室真定(今河北正定)人趙佗建立南越國,又把趙姓活動范圍推廣至今兩廣和越南北部。西漢末年,趙飛燕姐妹被害,其族人被迫遷徙至遼西郡,也是趙姓人在東北活動的開始。東漢末年為避董卓之亂,洛陽人趙達避難遷居江東,真定人趙云趙子龍入蜀為將。北魏時,天水趙姓一支遷居洛陽,其后裔孫趙貴鎮守并遷至武川(今內蒙古)。唐初,有趙姓將士在平“蠻獠嘯亂”中開赴福建并定居。五代時,有趙姓隨劉龔南漢政權在廣州定居。據《宋史·宗室世系表》載:宋朝宗室分為三個支派,即太祖(趙匡胤)支派、太宗(趙光義)支派、魏王(趙廷美)支派。太祖支派分為燕王(趙德昭)支派和秦王(趙德芳)支派,燕王支派在北宋末年因外放做官而遷居如下地區:安徽潁州、四川蜀州(今崇慶)、江蘇泰州、鎮江、福建福州、泉州、江西吉安、湖北江陵、廣東南雄等地,秦王支派則遷居如下地 區:浙江紹興、湖州、臺州、明州、婺州,福建福州、泉州,江蘇真州、太平州;而魏王則降調至房州(今湖北房縣),其子孫為官而遷徙地區有河南開封、洛陽,山東沂州、濟州,福建汀州,江蘇昆山、溧城,浙江秀水等。靖康之恥之后,徽欽二宗被擄往五國城(今黑龍江松花江口),太宗支派因此而在東北廣大地區播遷繁衍。南宋初,康王趙構南遷杭州定都 ,則有趙姓移居江南,有的移居江蘇常熟、有的移居江西上饒,南宋被滅,南宋宗室散逃至澎湖、潮陽等地,后在閩粵一帶繁衍。自宋代以后,趙姓遍布全國各地。值得指出的是海外趙姓的播遷。明末,有趙姓不惜冒險遠渡重洋到海外,其民族構成多種多樣,聚居地為東南亞和美國。如瑤族中的趙姓在緬甸、老撾、越南和美國、法國、加拿大等國都有分布;壯族中的趙姓散布于越南、老撾、泰國等地。

兩漢以前:

造父封于趙城而得趙姓,至叔帶時,率領子孫遷往晉國,這樣,在趙國滅亡時,趙姓已分布以下地區:趙城、耿、原、晉陽、代、邯鄲、武城、真定,在今山西、河北、河南、山東等地都有趙姓。趙國的疆域包括今陜西一部分,趙武靈王時開疆拓土,疆域擴充至河套地區,趙亡前趙姓的活動范圍還包括今陜西、內蒙古。秦始皇滅趙國后,把代王嘉派往西戎,趙姓隨之遷往甘肅,趙嘉之子趙公輔裔孫世代居住在天水(今屬甘肅),形成一個望族;趙王遷被秦始皇流放到今湖北房縣,子孫在今湖北繁衍;秦始皇又遷徙六國貴族之后到關中。

漢至宋以前的遷徙:

西漢趙王遷的后裔遷居涿郡蠡吾(今河北省博野縣西南),此地原屬河間,因此涿郡趙氏又稱河間趙氏。南朝時,天水趙氏的一支遷居江南。天水趙氏的一支在北魏時期遷居武川(內蒙古武川西)。南安人趙達任北魏庫部尚書,封臨晉子,舉家離開南安遷居北魏都城洛陽。當時為了防止柔然(古代北方的二支少數民族)的襲擾,北魏在北部邊境上設立了許多軍鎮,選擇貴族、官宦子弟鎮守。趙達之子趙仁因鎮守武川鎮,舉家自洛陽遷至武川。趙仁的孫子趙貴成為武川軍事集團的重要成員,跟隨宇文泰進兵關隴,是西魏八柱國之一,為宇文氏占據關隴、建立北周屢立大功,被賜姓乙弗氏,封楚國公,曾任北周太傅、大冢宰,舉家又自武川回遷洛陽。天水南安趙氏還有一支在北魏時遷居。這支趙姓從代又遷居洛陽。天水趙氏的一支在北魏時徙居南鄭(今陜西省漢中),后又自南鄭徙居洛陽。天水西趙氏的一支遷居洛陽。北魏時今甘肅趙氏的一支徙居洛陽。

兩宋以來的遷徙:

公元960年陳橋驛兵變趙匡胤建立宋朝,直至公元1127年北宋亡國,趙姓皇室一直大封宗室為郡國王公。所謂郡國,僅僅只是食其采邑,受封王公并不居住在郡國之地,而是集中居住在京師。直至“靖康之亂”,金兵攻人北宋京都汴京(今開封市),俘虜了趙姓宗室二千余人北上,將宋徽宗和宋欽宗及其宗室囚于五國城(今黑龍江省松花江下游)。趙姓宗室中未被金兵俘虜的也都于“靖康之亂”后,紛紛從汴京逃出,分布在全國各地,其中一支赴臨安(今杭州)建立南宋,成為趙姓家族在中國江南地區繁衍的主要支脈之一。

宋太祖趙匡胤一脈宗室:

宋太祖趙匡胤有四子,德秀與德林無后,燕王趙德昭有五子,秦王趙德芳有三子。

燕王趙德昭一脈的遷徙:令字派遷居的地址主要有安徽潁州、四川蜀州、江蘇泰州、福建福州、福建泉州、江西信州、浙江臺州、浙江紹興、河南洛陽、湖北荊南;子字派新遷的地址主要有江蘇鎮江、浙江衢縣、廣東南雄、河南汝州、河北燕山;自師字派以下新遷的地址主要有江西吉州、浙江臨安、浙江云和、江蘇太平州,等等。

秦王趙德芳一脈的遷徙的基本狀況是:子字派遷居的新址主要有浙江嘉興、江蘇真州、福建福州和泉州;伯字派遷居的新址主要有浙江臺州和明州;師字派遷居主要有江蘇太平州、浙江婺州,等等。

宋太宗趙匡義一脈宗室:

靖康之恥后,北宋被金國滅亡,金兵把宋徽宗、宋欽宗及北宋的后妃、宗室,連同朝官三千多人,一起俘虜北去。宋徽宗死于五國城。金國統治者為了加強對中原的統治,又把宋欽宗遷居到了燕京(今北京)。

康王趙構南逃臨安建立南宋,自號為宋高宗,其子早夭。宋高宗趙構以為北宋慘遭靖康之難和自己兒子的早夭。是因為其祖宋太宗趙匡義沒有遵守“金匱之盟”而遭至的災難,于是將南宋王朝的帝位傳給了宋太祖趙匡胤一脈的后裔,宋太宗趙匡義一脈宗室南遷后裔,此后多由南宋京城臨安遷出,散居于南方民間。

士字派遷居的新址主要有河北大名、江西贛州、福建建甌、浙江紹興。宋太宗趙匡義六世孫不字派遷居的新址主要有浙江臨安、浙江金華、浙江浦江、浙江秀水、安徽宣城、湖北荊南、湖南郴州、湖南零陵、廣西橫縣、四川成都、四川開縣。宋太宗趙匡義七世孫善字派遷居的新址主要有浙江寧波、江蘇常熟、湖北鄂州、湖南潭州、江西南昌、江西臨川。宋太宗趙匡義八世孫汝字派遷居的新址主要有安徽阜陽、湖南平江、江西余干、江西袁州、福建福州,等等。

魏王趙廷美一脈宗室:

開寶九年(公元976年),宋太祖趙匡胤逝世。遵照皇太后杜氏的“金匱之盟”,趙匡胤臨死之前,將皇位傳給了弟弟趙匡義。按照“金匱之盟”的約定辦事,宋太宗趙匡義應該將皇位傳給其弟魏王趙廷美。趙匡義登基之后,隱匿“金匱之盟”的內容。魏王趙廷美一向專橫驕恣,曾多次遭到其兄宋太宗趙匡義的斥責,此刻得知有“金匱之盟”一事,于是對趙匡義甚為不滿,于是暗中謀劃,陰謀早日篡奪皇位。

宋太宗太平興國七年(公元982年),魏王趙廷美謀劃篡奪皇位的陰謀泄露。宋太宗趙匡義遂罷免了他的開封府尹。趙匡義念其手足之情,并多次立有戰功,于是仍令其為西京(今洛陽)留守。魏王趙廷美一脈宗室,由此暫時全部遷居到了西京。趙廷美被貶謫任西京留守后,暗中仍與兵部尚書盧多遜頻繁勾結。二人勾結之事敗露,魏王趙廷美罷去西京留守,削去一切官職,僅保留魏王空名,閑居在家;魏王趙廷美閑居在西京,后降魏王趙廷美為涪陵縣公,遷往房州(今湖北省房縣)。宋太宗雍熙元年(公元984年),魏王趙廷美舉家遷至房州,趙廷美遷居房陵后不久,就憂憤成疾,吐血而終,年僅38歲。自貶于房陵之后,其后代外放為官散居之地,主要有:河南開封、河南洛陽、福建汀州、山東沂州、山東濟州、江蘇昆山、浙江秀水、江蘇溧城、江西波陽、湖南衡州、四川成都、四川青城等地。

北宋慶歷年間,陜西趙懿甫官居汝南節度使,后家居汝南城東五里屯。傳十世至希賢(號龍華)由汝南遷蔡州。元末至正年間,趙希賢之后趙伊官至鹽運使司通判, 由上蔡縣白圭廟東徐趙莊遷西平縣專探鄉趙老莊。趙伊之子趙仲來系明正德年間貢生,為西平趙氏之始祖。趙仲來生才廣、才宇,才廣生恭、肅、鑒、鐸、鏷,才宇生欽。自仲來至今已歷二十四世,為西平名門望族,其后裔現分居于楊莊鄉、專探鄉、蘆廟鄉、師靈鎮、譚店鄉、宋集鎮、出山鎮、酒店鄉等地。

從清康熙年間開始,閩粵等地的趙氏族人陸續遷到臺灣、南洋,更有人漂洋過海,移居到歐美各國。

趙氏家族

(1)華胥氏—伏羲(配女媧)—少典—黃帝—少昊(又名玄囂,黃帝長子)—蟜極—帝嚳(名姬夋,又名姬夔kuí)—契(約前2096年--前?年在位)—昭明—相土—昌若—曹圉—冥(前?年--前1875年在位)—王亥(又名振,前1875年-前1775年在位)—上甲微(前1770年-約前1720年在位)—報乙—報丙—報丁—主壬(也作示壬)—主癸(也作示癸,前?年—前1675年在位)—商太祖成湯(商朝首任帝王)—太丁、外丙、仲壬

(2)華胥氏—伏羲(配女媧)—少典—黃帝—少昊(又名玄囂,黃帝長子)—蟜極—業父—大業—伯益—大廉—衍曾—衍祖—衍父—中衍—軒祖—軒父—戎胥軒—中潏—蜚廉—惡來—女防—旁皋—太己—大駱—秦非子(秦國首任國君)—秦侯—公伯—秦仲—秦莊公……—秦始皇(嬴政)

(3)華胥氏—伏羲(配女媧)—少典—黃帝—少昊(又名玄囂,黃帝長子)—蟜極—業父—大業—伯益—大廉—衍曾—衍祖—衍父—中衍—軒祖—軒父—戎胥軒—中潏—蜚廉—季勝—孟增—衡父—造父—渠父—安父—梁父—莒父—奄父—叔帶(趙國始祖)—明祖—明父—公明—趙成子(趙衰)、趙夙。

“趙”的意思是“疾行、超騰”。

漢族趙姓,源出嬴姓,是嬴姓十四氏之一,趙氏之先出于顓頊帝,周穆王時造父為御,攻徐偃王,大破之,以功封趙城,子孫因氏焉。造父是天下趙姓之始祖,已有3000年的歷史;另一支趙姓出自外族的改姓。當代趙姓的人口約2600萬,為全國第八位大姓,大約占全國人口的2.06%。在全國的分布主要集中于山東、河南、河北三省,大約占全國趙姓總人口的36%,其次分布于黑龍江、重慶、江蘇、云南、四川、陜西、山西、安徽、遼寧八省,又集中了大約12%的趙姓人群。趙姓著名郡望有天水、涿郡、下邳、南陽、金城、潁川、敦煌、酒泉、扶風、新安、平原等11個。堂號除了與郡望名相同外,主要有半部、琴鶴、孝思、萃渙、敬彝、創基等。

趙姓人群的血型分布總的是:O型占32.4%,A型占28.5%,B型占29.8%,AB型占9.3%。

姓氏源流

源流一

漢族趙姓出自嬴姓或姚姓,趙姓來自嬴姓,嬴姓出現因為舜帝的賜姓給他的女婿姓為嬴,還把自己的姚姓的女兒嫁給他。舜帝,姚姓,舜,黃帝子孫,生于姚地,以地取姓為姚,其后代就以姚為姓。使用嬴姓的祖先是伯益,具體始祖是造父。伯益為顓頊帝孫,被舜帝賜姓嬴。造父為伯益的9世孫,是西周時著名的駕馭馬車的能手,他在桃林一帶得到8匹駿馬,調訓好后獻給周穆王。周穆王配備了上好的馬車,讓造父為他駕駛,經常外出打獵、游玩,有一次西行至昆侖山,見到西王母,樂而忘歸,而正在這時聽到徐國徐偃王造反的消息,周穆王非常著急,在此關鍵時刻,造父駕車日馳千里,使周穆王迅速返回了鎬京,及時發兵打敗了徐偃王,平定了叛亂。由于造父立了大功,周穆王便把趙城賜給他,自此以后,造父族就稱為趙氏。周孝王傳至周幽王時,因幽王無道,造父的7世孫趙叔帶離周仕晉,從此趙氏子孫世代為晉大夫,掌握晉國大權。晉景公為了奪取趙氏家族控制的政權,默許智、韓、魏三卿聯合誅趙氏,滅其族。到戰國初年,叔帶的12世孫趙敬侯趙襄自聯合魏武侯、韓哀侯三家分晉,建立趙國。至他的孫子趙籍時,正式獲得了周威烈王的承認,與韓、魏兩家并列為諸侯。公元前222年,趙國為秦國所滅,趙國王室紛紛散落民間!因為造父是秦人和趙人的共同祖先,趙城趙氏(趙國)和犬丘趙氏(秦國)的祖先是蜚廉的兩個兒子惡來和季勝,趙政是嬴姓趙氏,惡來那一支,而趙城那支的祖先是季勝。而且自造父開始姓趙,所以秦國公族也姓趙。比如秦始皇稱趙政。秦國公族也以趙為氏,有“諸趙”的說法

源流二

源于改姓,屬于以帝王賜姓為氏。為匈奴、南蠻、女真、黨項、滿族改趙姓或趙宋王朝賜姓而來。如漢代有趙安稽(匈奴人),趙曳夫(“南蠻”人),五代有趙國珍(牂牁酋長的后裔)。先后匈奴人、女真人、黨項人、猶太人的李姓、穆姓、隆姓、宇文姓、拓跋姓的歷史人物,被賜姓趙。唐末,首領拓跋思恭因協助唐朝鎮壓黃巢之亂有功,賜姓李,封為定難軍節度使,建立了以夏州(今陜西省靖邊縣)為中心的地方政權。自此以後,夏州黨項政權日益壯大。趙宋立國,復賜夏州黨項首領拓跋氏以趙姓、蒙古族成吉思汗三弟哈赤溫后裔元末避難甘肅陜西隨母姓、改姓趙。

源流三

源于冒姓,屬于因故改姓為氏。歷史上因避禍、姻親、過繼、入贅等原因改姓的情況很多,這在姓氏學上稱之為“冒姓”。趙氏中也有不少這樣的情景。其中多數為:清王朝覆滅后,清官職人者及家中子女岌岌可危,時下正是辛亥大屠殺,滿人頭顱積滿水井,四九城內外一片荒涼。伊爾根覺羅、愛新覺羅等滿姓氏者迫于壓力改名換姓,不少人便改的是“趙”姓。

得姓始祖

造父:少昊之裔,西周著名馭馬能手。受幸于周穆王,傳說他曾取良馬八匹,獻予王而御之,西行至昆侖,見西王母,樂而忘返。后聞徐州徐偃王反,遂親御車駕,載著穆王日行千里,適時而返,得以平定亂事,因功被賜于趙城(今山西洪洞縣趙城鎮)。下傳至趙襄子時,與韓、魏三分晉地,建立趙國,公元前222年趙為秦所滅。其后子孫以國名為氏,稱趙姓,并尊造父為其始祖。秦、趙祖少昊氏,以少昊為白帝,作西畤,祠白帝,其牲用騮駒、黃牛、羝羊各一云。 至漢唐宋明,則于立秋之日祀白帝于西郊。明朝仍延續其祀,于少昊之虛曲阜祀少昊。

各支始祖

趙鳳翔,祖籍山西省榆次縣,先祖自明永樂二年遷至直隸省廣平府雞澤縣趙莊村,至第八世趙鳳翔遷至乾侯縣霧覩寺(成安縣店上村),為店上趙姓始祖。

趙維璠:祖籍山西聞喜縣禮元鎮行村,清乾隆四十七年(1782年)三月十五日定居河南泌陽縣西關,葬泌陽城北曹莊西,為泌陽西關趙姓始祖。

趙令仲:譜稱宋太祖子燕王德昭五世孫,南宋乾道二年遷上虞縣孝義鄉,逝世后葬于西華里,為上虞趙氏始祖。

趙不抑:譜稱漢王元佐之后,建成炎中扈南遷,寓居上虞等慈寺,生有五子,幼子趙善信,居邑城南門楊巷橋墩,官歷車略院事。為楊巷趙氏始祖。

趙景發:趙不抑九世孫,元朝年間自上虞翦陽贅遷邑之鎮壓龍橋。

趙元佑:宋太宗長子,建炎南渡,裔孫占籍上虞等慈寺。趙元佐二十世孫趙天福,后改名趙淮,明朝中葉因遭牛山這變遷甑山。為上虞趙氏始祖。

趙孟伊:又名孟潮,宋元之際自臺州寧海遷山陰華舍,為紹興趙氏始祖。

趙元份:宋太宗第四子。明洪武初自嵊縣贅遷山陰迎恩廂,為嵊縣趙氏始祖。

趙永思,明洪武初自嵊縣贅遷山陰迎恩廂,為越州趙氏始祖。

趙應麟:始祖趙志四,清康熙間自溧水石場村遷潤州,為潤州趙氏始祖。

趙子:宋建炎南渡,先居鎮江,繼遷丹徒大港鎮洪溪,為丹徒趙氏始祖。

趙元份:譜稱碧溪趙氏系出宋太宗子商王元份,建炎南渡,元份七世孫揚自鄭州遷于玉山,及孫蕃,再遷東里八都柳馬屋后,為玉山趙氏始祖。

趙孟堙:元泰定二年自浙江遷常州武進縣改成鄉西盍村,為武進趙氏始祖。

趙天佑:明朝末年自武進殷村遷張橋郡城青山門。

趙成九:世居泰邑趙家坊,于明末清初始由趙家坊遷延令何家莊,為延令趙氏始祖。

趙萬六:元季自諸暨銀治遷桐廬肅絳孝泉,為桐廬趙氏始祖。趙士伸:南宋建炎三年自中原南遷福州長府連江縣東湖里,為連江趙氏始祖。

趙由鏜:明季自臨安入贅會稽廿汴都謝氏,為西謝趙氏始祖。趙不玷:南宋時自睦州遷浦陽仁杏巷,為浦陽趙氏始祖。

趙類四:元末自益陽八都槎塘徙居邑之井頭,為井頭趙氏始祖。

趙子玉:元至正間自湖北松滋縣仙樓鄉遷益陽書堂古李塘,為益陽趙氏始祖。

趙崇贊:南宋自越州山陰遷旌德興仁鄉三溪,為旌德趙氏始祖。

趙琳:明永樂間自山西洪洞縣棋盤街遷齊河縣桑園趙莊,為齊河趙氏始祖。

趙圭:明洪武初自山陰遷興化縣城北郭,五傳而開四房,為興化趙氏始祖。

趙普:族出北宋名相趙普后,普三世孫概自洛陽遷亳,為亳州始祖。五世孫趙期,建炎南渡,自亳居縉云之云塘,為云塘趙氏始祖。

趙同文:明季自丹徒大港遷潤城白馬坊淥水橋,為洪溪趙氏始祖。

趙魯:明朝時期由山西洪洞現遷山東武城又遷南華,葬于曹城西北六十里甘露集,故為甘露趙氏始祖。

趙匡胤:趙匡胤(927年3月21日-976年11月14日),漢族,生于洛陽,祖籍河北。

遷徙分布

概述:

趙氏是一個多民族、多源流的古老姓氏群體,在中國大陸姓氏排行榜上名列第八位,在臺灣省名列第四十三位,人口約三千二百萬余,占全國人口總數的0.2%左右,發祥地在今山西省。西周時,造父的侄孫非子封于犬丘,建立秦國。造父的第七代子孫叔帶率部分宗族由周投晉,并且昌盛壯大,在三國分晉時建立趙國,史稱“去周如晉,趙姓始昌”。到趙國滅亡時,趙姓已分布于山西、河北、河南、山東等地。秦始皇滅趙后,把代王嘉之后遷往甘肅天水,趙王遷被流放到今湖北房縣。秦朝末年,秦國宗室真定(今河北正定)人趙佗建立南越國,又把趙姓活動范圍推廣至今兩廣和越南北部。西漢末年,趙飛燕姐妹被害,其族人被迫遷徙至遼西郡,也是趙姓人在東北活動的開始。東漢末年為避董卓之亂,洛陽人趙達避難遷居江東,真定人趙云趙子龍入蜀為將。北魏時,天水趙姓一支遷居洛陽,其后裔孫趙貴鎮守并遷至武川(今內蒙古)。唐初,有趙姓將士在平“蠻獠嘯亂”中開赴福建并定居。五代時,有趙姓隨劉龔南漢政權在廣州定居。據《宋史·宗室世系表》載:宋朝宗室分為三個支派,即太祖(趙匡胤)支派、太宗(趙光義)支派、魏王(趙廷美)支派。太祖支派分為燕王(趙德昭)支派和秦王(趙德芳)支派,燕王支派在北宋末年因外放做官而遷居如下地區:安徽潁州、四川蜀州(今崇慶)、江蘇泰州、鎮江、福建福州、泉州、江西吉安、湖北江陵、廣東南雄等地,秦王支派則遷居如下地 區:浙江紹興、湖州、臺州、明州、婺州,福建福州、泉州,江蘇真州、太平州;而魏王則降調至房州(今湖北房縣),其子孫為官而遷徙地區有河南開封、洛陽,山東沂州、濟州,福建汀州,江蘇昆山、溧城,浙江秀水等。靖康之恥之后,徽欽二宗被擄往五國城(今黑龍江松花江口),太宗支派因此而在東北廣大地區播遷繁衍。南宋初,康王趙構南遷杭州定都 ,則有趙姓移居江南,有的移居江蘇常熟、有的移居江西上饒,南宋被滅,南宋宗室散逃至澎湖、潮陽等地,后在閩粵一帶繁衍。自宋代以后,趙姓遍布全國各地。值得指出的是海外趙姓的播遷。明末,有趙姓不惜冒險遠渡重洋到海外,其民族構成多種多樣,聚居地為東南亞和美國。如瑤族中的趙姓在緬甸、老撾、越南和美國、法國、加拿大等國都有分布;壯族中的趙姓散布于越南、老撾、泰國等地。

兩漢以前:

造父封于趙城而得趙姓,至叔帶時,率領子孫遷往晉國,這樣,在趙國滅亡時,趙姓已分布以下地區:趙城、耿、原、晉陽、代、邯鄲、武城、真定,在今山西、河北、河南、山東等地都有趙姓。趙國的疆域包括今陜西一部分,趙武靈王時開疆拓土,疆域擴充至河套地區,趙亡前趙姓的活動范圍還包括今陜西、內蒙古。秦始皇滅趙國后,把代王嘉派往西戎,趙姓隨之遷往甘肅,趙嘉之子趙公輔裔孫世代居住在天水(今屬甘肅),形成一個望族;趙王遷被秦始皇流放到今湖北房縣,子孫在今湖北繁衍;秦始皇又遷徙六國貴族之后到關中。

漢至宋以前的遷徙:

西漢趙王遷的后裔遷居涿郡蠡吾(今河北省博野縣西南),此地原屬河間,因此涿郡趙氏又稱河間趙氏。南朝時,天水趙氏的一支遷居江南。天水趙氏的一支在北魏時期遷居武川(內蒙古武川西)。南安人趙達任北魏庫部尚書,封臨晉子,舉家離開南安遷居北魏都城洛陽。當時為了防止柔然(古代北方的二支少數民族)的襲擾,北魏在北部邊境上設立了許多軍鎮,選擇貴族、官宦子弟鎮守。趙達之子趙仁因鎮守武川鎮,舉家自洛陽遷至武川。趙仁的孫子趙貴成為武川軍事集團的重要成員,跟隨宇文泰進兵關隴,是西魏八柱國之一,為宇文氏占據關隴、建立北周屢立大功,被賜姓乙弗氏,封楚國公,曾任北周太傅、大冢宰,舉家又自武川回遷洛陽。天水南安趙氏還有一支在北魏時遷居。這支趙姓從代又遷居洛陽。天水趙氏的一支在北魏時徙居南鄭(今陜西省漢中),后又自南鄭徙居洛陽。天水西趙氏的一支遷居洛陽。北魏時今甘肅趙氏的一支徙居洛陽。

兩宋以來的遷徙:

公元960年陳橋驛兵變趙匡胤建立宋朝,直至公元1127年北宋亡國,趙姓皇室一直大封宗室為郡國王公。所謂郡國,僅僅只是食其采邑,受封王公并不居住在郡國之地,而是集中居住在京師。直至“靖康之亂”,金兵攻人北宋京都汴京(今開封市),俘虜了趙姓宗室二千余人北上,將宋徽宗和宋欽宗及其宗室囚于五國城(今黑龍江省松花江下游)。趙姓宗室中未被金兵俘虜的也都于“靖康之亂”后,紛紛從汴京逃出,分布在全國各地,其中一支赴臨安(今杭州)建立南宋,成為趙姓家族在中國江南地區繁衍的主要支脈之一。

宋太祖趙匡胤一脈宗室:

宋太祖趙匡胤有四子,德秀與德林無后,燕王趙德昭有五子,秦王趙德芳有三子。

燕王趙德昭一脈的遷徙:令字派遷居的地址主要有安徽潁州、四川蜀州、江蘇泰州、福建福州、福建泉州、江西信州、浙江臺州、浙江紹興、河南洛陽、湖北荊南;子字派新遷的地址主要有江蘇鎮江、浙江衢縣、廣東南雄、河南汝州、河北燕山;自師字派以下新遷的地址主要有江西吉州、浙江臨安、浙江云和、江蘇太平州,等等。

秦王趙德芳一脈的遷徙的基本狀況是:子字派遷居的新址主要有浙江嘉興、江蘇真州、福建福州和泉州;伯字派遷居的新址主要有浙江臺州和明州;師字派遷居主要有江蘇太平州、浙江婺州,等等。

宋太宗趙匡義一脈宗室:

靖康之恥后,北宋被金國滅亡,金兵把宋徽宗、宋欽宗及北宋的后妃、宗室,連同朝官三千多人,一起俘虜北去。宋徽宗死于五國城。金國統治者為了加強對中原的統治,又把宋欽宗遷居到了燕京(今北京)。

康王趙構南逃臨安建立南宋,自號為宋高宗,其子早夭。宋高宗趙構以為北宋慘遭靖康之難和自己兒子的早夭。是因為其祖宋太宗趙匡義沒有遵守“金匱之盟”而遭至的災難,于是將南宋王朝的帝位傳給了宋太祖趙匡胤一脈的后裔,宋太宗趙匡義一脈宗室南遷后裔,此后多由南宋京城臨安遷出,散居于南方民間。

士字派遷居的新址主要有河北大名、江西贛州、福建建甌、浙江紹興。宋太宗趙匡義六世孫不字派遷居的新址主要有浙江臨安、浙江金華、浙江浦江、浙江秀水、安徽宣城、湖北荊南、湖南郴州、湖南零陵、廣西橫縣、四川成都、四川開縣。宋太宗趙匡義七世孫善字派遷居的新址主要有浙江寧波、江蘇常熟、湖北鄂州、湖南潭州、江西南昌、江西臨川。宋太宗趙匡義八世孫汝字派遷居的新址主要有安徽阜陽、湖南平江、江西余干、江西袁州、福建福州,等等。

魏王趙廷美一脈宗室:

開寶九年(公元976年),宋太祖趙匡胤逝世。遵照皇太后杜氏的“金匱之盟”,趙匡胤臨死之前,將皇位傳給了弟弟趙匡義。按照“金匱之盟”的約定辦事,宋太宗趙匡義應該將皇位傳給其弟魏王趙廷美。趙匡義登基之后,隱匿“金匱之盟”的內容。魏王趙廷美一向專橫驕恣,曾多次遭到其兄宋太宗趙匡義的斥責,此刻得知有“金匱之盟”一事,于是對趙匡義甚為不滿,于是暗中謀劃,陰謀早日篡奪皇位。

宋太宗太平興國七年(公元982年),魏王趙廷美謀劃篡奪皇位的陰謀泄露。宋太宗趙匡義遂罷免了他的開封府尹。趙匡義念其手足之情,并多次立有戰功,于是仍令其為西京(今洛陽)留守。魏王趙廷美一脈宗室,由此暫時全部遷居到了西京。趙廷美被貶謫任西京留守后,暗中仍與兵部尚書盧多遜頻繁勾結。二人勾結之事敗露,魏王趙廷美罷去西京留守,削去一切官職,僅保留魏王空名,閑居在家;魏王趙廷美閑居在西京,后降魏王趙廷美為涪陵縣公,遷往房州(今湖北省房縣)。宋太宗雍熙元年(公元984年),魏王趙廷美舉家遷至房州,趙廷美遷居房陵后不久,就憂憤成疾,吐血而終,年僅38歲。自貶于房陵之后,其后代外放為官散居之地,主要有:河南開封、河南洛陽、福建汀州、山東沂州、山東濟州、江蘇昆山、浙江秀水、江蘇溧城、江西波陽、湖南衡州、四川成都、四川青城等地。

北宋慶歷年間,陜西趙懿甫官居汝南節度使,后家居汝南城東五里屯。傳十世至希賢(號龍華)由汝南遷蔡州。元末至正年間,趙希賢之后趙伊官至鹽運使司通判, 由上蔡縣白圭廟東徐趙莊遷西平縣專探鄉趙老莊。趙伊之子趙仲來系明正德年間貢生,為西平趙氏之始祖。趙仲來生才廣、才宇,才廣生恭、肅、鑒、鐸、鏷,才宇生欽。自仲來至今已歷二十四世,為西平名門望族,其后裔現分居于楊莊鄉、專探鄉、蘆廟鄉、師靈鎮、譚店鄉、宋集鎮、出山鎮、酒店鄉等地。

從清康熙年間開始,閩粵等地的趙氏族人陸續遷到臺灣、南洋,更有人漂洋過海,移居到歐美各國。

趙氏家族

(1)華胥氏—伏羲(配女媧)—少典—黃帝—少昊(又名玄囂,黃帝長子)—蟜極—帝嚳(名姬夋,又名姬夔kuí)—契(約前2096年--前?年在位)—昭明—相土—昌若—曹圉—冥(前?年--前1875年在位)—王亥(又名振,前1875年-前1775年在位)—上甲微(前1770年-約前1720年在位)—報乙—報丙—報丁—主壬(也作示壬)—主癸(也作示癸,前?年—前1675年在位)—商太祖成湯(商朝首任帝王)—太丁、外丙、仲壬

(2)華胥氏—伏羲(配女媧)—少典—黃帝—少昊(又名玄囂,黃帝長子)—蟜極—業父—大業—伯益—大廉—衍曾—衍祖—衍父—中衍—軒祖—軒父—戎胥軒—中潏—蜚廉—惡來—女防—旁皋—太己—大駱—秦非子(秦國首任國君)—秦侯—公伯—秦仲—秦莊公……—秦始皇(嬴政)

(3)華胥氏—伏羲(配女媧)—少典—黃帝—少昊(又名玄囂,黃帝長子)—蟜極—業父—大業—伯益—大廉—衍曾—衍祖—衍父—中衍—軒祖—軒父—戎胥軒—中潏—蜚廉—季勝—孟增—衡父—造父—渠父—安父—梁父—莒父—奄父—叔帶(趙國始祖)—明祖—明父—公明—趙成子(趙衰)、趙夙。