“執(zhí)手”意何如

來源:光明日報(bào) | 編輯:陳晨 | 責(zé)編:鄭思雯 |

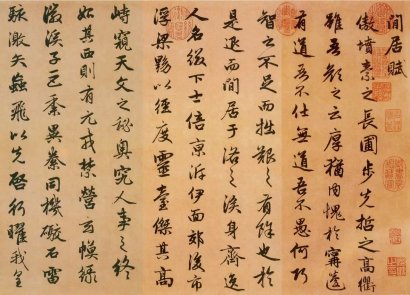

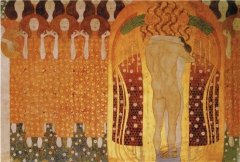

《孔雀東南飛》畫意 蕭玉田/繪

少時(shí)讀柳永《雨霖鈴·寒蟬凄切》,對其中一句話印象很深:“執(zhí)手相看淚眼,竟無語凝噎。”也僅僅是印象深刻而已,為何深刻我卻說不出個(gè)子丑寅卯來。后來,漸漸明白這句話是以動(dòng)人的畫面感取勝的,或者說是以“靜而不靜”的畫面觸動(dòng)了千百年來無數(shù)讀者的心弦,從而奏出了凄美的“和聲”。還原這幅畫面:一對戀人在即將離別之際,雙手相握,十指緊扣;四目凝視,淚眼婆娑;傾訴千萬,叮囑萬千,因心緒凌亂,卻無法言表。表面上是平靜的四眸凝望,內(nèi)心里卻掀起愁海里狂風(fēng)巨浪。耳畔響起的是秋蟬凄切的哀鳴,和舟子不止一次的催促。暮色四起,浩渺的楚江水面上霧靄升騰。前方是何方?回答柳永的只有離人的嘆息和奔騰不息的千里煙波。

再后來,為人師后,有學(xué)生問“執(zhí)手相看淚眼”一句是不是化用《詩經(jīng)》里的名句“執(zhí)子之手,與子偕老”?“執(zhí)手”之“執(zhí)”能否換成“牽”“握”“拉”“攜”?由于當(dāng)時(shí)資料有限,筆者對這些問題一帶而過,未作深究。

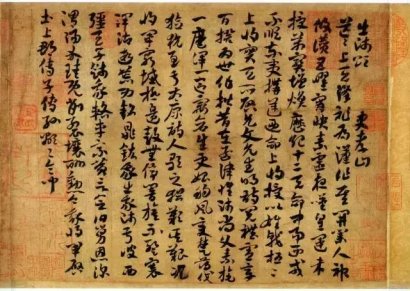

現(xiàn)在看來,“執(zhí)手”源自《詩經(jīng)·邶風(fēng)·擊鼓》中“執(zhí)子之手,與子偕老”或《詩經(jīng)·鄭風(fēng)·遵大路》中“遵大路兮,摻執(zhí)子之手兮”殆無異議。但是后世糾結(jié)于前者到底是“戰(zhàn)友情”的傾訴,還是“夫妻情”的表白?本文于此不論。后者主旨雖然不明朗,但大致的內(nèi)容是一個(gè)女子緊抓男子執(zhí)手在苦苦哀求和訴說,“執(zhí)手”雙方的關(guān)系應(yīng)該比較親密。而柳永的“執(zhí)手相看淚眼,竟無語凝噎”表達(dá)男女之間的戀情和離別意,從知人論世的層面考察,是毫無問題的。那么接下來的問題聚焦于“執(zhí)”字,“執(zhí)”手之中暗含著怎樣的深情?

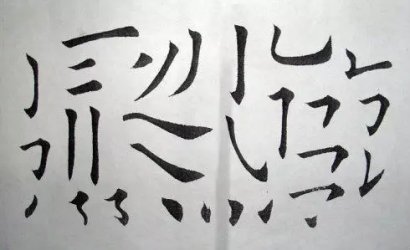

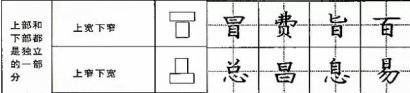

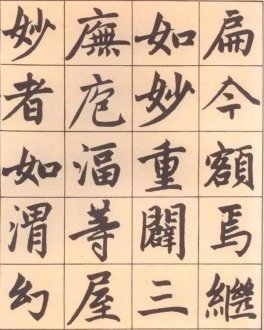

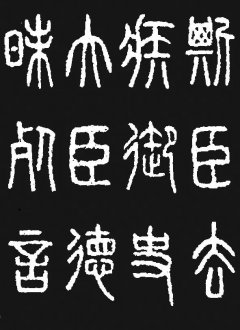

追根溯源,我們可以考察一下“執(zhí)”字的本義。“執(zhí)”的甲骨文左邊像拷手的枷鎖,右邊像一個(gè)人伸出雙手,字形像一個(gè)人的雙手被鎖在木枷里。其造字本義為“用木枷鎖住嫌犯雙手,正式逮捕拘押”。當(dāng)“執(zhí)”的“拘押嫌犯”本義消失后,人們加“手”另造“摯”字代替。“執(zhí)”字的釋義引申如下:(本義)動(dòng)詞,上手銬,拘押嫌犯—(引申義)動(dòng)詞,按命令操作,施行—(引申義)動(dòng)詞,緊緊抓住,牢牢握持—(比喻引申)動(dòng)詞,堅(jiān)持不懈。

從“執(zhí)”字的釋義流變來看,我們就能發(fā)現(xiàn)“執(zhí)手相看淚眼”中“執(zhí)”的情意所在——一對情投意合的戀人因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)中種種原因不得不離分,在別離之際,緊緊抓住對方的手,一刻也不肯放松;對方的手就是牽連風(fēng)箏的線,一松手就永遠(yuǎn)失去了對方。戀戀不舍、難舍難分的情意,生離死別、黯然銷魂的苦痛被一“執(zhí)”字表達(dá)得淋漓盡致。而“牽”“握”“拉”“攜”等字眼無法傳達(dá)出這樣刻骨銘心的情感。另外在《孔雀東南飛》中也有類似的用法,焦仲卿得知?jiǎng)⑻m芝要改嫁,在質(zhì)問劉蘭芝知曉其真實(shí)想法(以死殉情)后,作者寫道:“執(zhí)手分道去,各各還家門。”“執(zhí)手分道”中包含著劉焦兩人多么深重的對愛人、對生命、對人間的留戀與不舍!

有意思的是,“執(zhí)手”一詞在先秦及魏晉時(shí)期有著截然不同的含義。自從《詩經(jīng)·鄭風(fēng)·遵大路》中吟唱出“遵大路兮,摻執(zhí)子之手兮”(大意為“沿著大路走啊,緊抓你的手啊”)這樣深情的句子后,“執(zhí)手”一詞因其對象之間關(guān)系的私密性、親昵性,從而被打上表達(dá)愛戀不舍情感的烙印,正如鄭玄所注“言執(zhí)手者,思望之甚也”。但或許正是因?yàn)?ldquo;執(zhí)手”表達(dá)情感的親密性,所以往往被視作不文雅的輕佻行為。到了魏晉南北朝時(shí)期,可能與東漢末年的戰(zhàn)亂引起的民族大融合有關(guān),“執(zhí)手”漸漸演變成一種禮節(jié)——“執(zhí)手禮”,士人們在見面和分別時(shí)往往行“執(zhí)手禮”。例證多見于《世說新語》。到后來,“執(zhí)手”還演變出相當(dāng)于禮節(jié)性的“拱手”作揖的意思,如《兒女英雄傳》第十七回:“(尹先生)說罷,便向姑娘(十三妹)執(zhí)手鞠躬行了個(gè)半禮,姑娘也連忙把身一閃,萬福相還。”關(guān)于“執(zhí)手”一詞的流變及其所折射出的文化內(nèi)涵,讀者若感興趣,可以參讀梁滿倉先生的兩篇文章:《先秦兩漢執(zhí)手禮及其情感內(nèi)涵》(2014年第4期《社會(huì)科學(xué)》)和《從魏晉南北朝執(zhí)手禮看禮文化的傳承與更新》(2015年第3期《江西社會(huì)科學(xué)》)。

值得一提的是,在《紅樓夢》第三回“林黛玉進(jìn)賈府”中,林黛玉在初見八面玲瓏、巧舌如簧的王熙鳳時(shí),曹雪芹寫道:“這熙鳳攜著黛玉的手,上下細(xì)細(xì)打諒了一回,仍送至賈母身邊坐下,因笑道:‘天下真有這樣標(biāo)致的人物……’”“又忙攜黛玉之手,問:‘妹妹幾歲了?可也上過學(xué)?現(xiàn)吃什么藥……’”這里的兩個(gè)“攜”字就用得很有分寸。如果用“執(zhí)”字,表現(xiàn)出王熙鳳將林黛玉的手緊緊攥住,不肯松開,就顯得王熙鳳過于熱情,甚至有點(diǎn)做作,不太符合王熙鳳滴水不漏的處事風(fēng)格。如果用“拉”,則顯得過于隨意、隨便,有不怎么看重、尊重林黛玉的意味。用“攜”字就恰到好處,王熙鳳輕輕地有分寸有禮貌地“攜著”林黛玉的手,既不過分抓緊,又保持一種親密的接觸;既不熱情過度,又不疏遠(yuǎn)冷落。讓林黛玉既覺得“表嫂”王熙鳳在親近、欣賞自己,又不讓自己覺得拘束、尷尬。曹雪芹的文字功力于此可見一斑。

與“拱手”“握手”“拉手”相比較而言,“執(zhí)手”一詞在柳永詞作中表達(dá)的仍然是戀人間別離時(shí)私戀性、親密性的情感,可以說是柳永對“執(zhí)手”一詞表達(dá)私戀性情感的一次承繼。“拱手”和“握手”偏重于人際交往中的一種禮節(jié),禮節(jié)性、儀式性遠(yuǎn)大于情感的依戀性;“拉手”則顯得悠閑和隨意,口語化意味多些;“攜”則顯得書面化色彩較濃,比如毛澤東的《沁園春·長沙》“攜來百侶曾游,憶往昔崢嶸歲月稠”。

由此看來,柳永《雨霖鈴》中名句“執(zhí)手相看淚眼,竟無語凝噎”之所以能引起人們心靈共鳴,除了給我們定格了一幅經(jīng)典的唯美畫面外,“執(zhí)”字對渲染離情別緒所起的作用似乎也不容小覷。(作者:童志國,系安徽省銅陵市義安區(qū)第二中學(xué)語文教師)

免責(zé)聲明:以上內(nèi)容均來自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,如有侵犯您的原創(chuàng)版權(quán)請告知,我們將盡快刪除相關(guān)內(nèi)容。