陶淵明:與子儼等疏

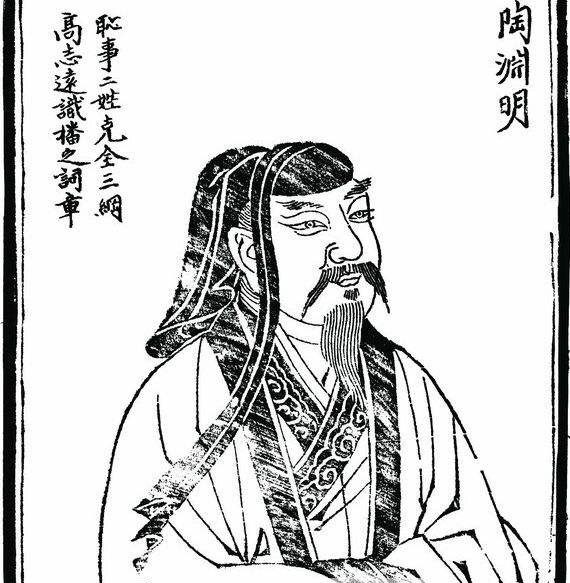

作者介紹:陶淵明(365-427年),名潛,字元亮,潯陽柴桑(今江西九江人。卒后顏延之等友朋私謚“靖節(jié)”。出生于沒落貴族家庭,其曾祖據說就是晉大司馬陶侃,其祖父和父親均做過太守一類的官。至淵明時,家道已經衰敗。他早年懷有建功立業(yè)之志,后曾任江州祭酒、鎮(zhèn)軍參軍、建威參軍等職。由于對當時黑暗現實的不滿,于四十一歲時辭官歸隱,以后一直過著躬耕隱居的生活。其作品的思想和藝術價值很高,對后代文學的發(fā)展影響很大。著有《陶淵明集》。

告儼、俟、份、佚、佟:天地賦命,生必有死。自古圣賢,誰獨能免?子夏有言:“死生有命,富貴在天。”四友之人,親受音旨,發(fā)斯談者,將非窮達不可妄求,壽天永無外請故耶?

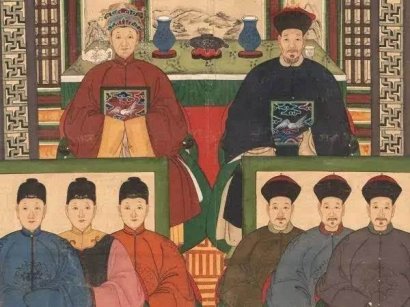

吾年過五十,少而窮苦,每以家弊,東西游走。性剛才拙,與物多忤。自量為己,必貽俗患。繩傀辭世,使汝等幼而饑寒。余嘗感孺仲賢妻之言,敗絮自擁,何慚兒子?此既一事矣,但恨鄰靡二仲。室無萊婦,抱茲苦心,良獨內愧。

少學琴書,偶愛閑靜,開卷有得,便欣然忘食。見樹木交蔭,時鳥變聲,亦復歡然有喜。嘗言:五六月中,北窗下臥,遇涼風暫至,自謂是羲皇上人。意淺識罕,謂斯言可保;日月遂往,機巧好疏,緬求在昔,眇然如何!

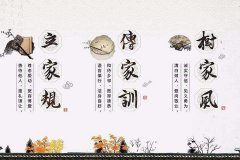

疾患以來,漸就衰損。親舊不遺,每以藥石見救,自恐大分將有限也。汝輩稚小家貧,每役柴水之勞,何時可免,念之在心,若何可言。然汝等雖不同生,當思四海皆兄弟之義。鮑叔、管仲,分財無猜;歸生、伍舉,班荊道舊。遂能以敗為成,因喪立功。他人尚爾,況同父之人哉!穎川韓元長,漢末名士,身處卿佐,八十而終,兄弟同居,至于沒齒。濟北汜稚春,晉時操行人也,七世同財,家人無怨色。《詩》曰:“高山仰止,景行行止。”雖不能爾,至心尚之。汝其慎哉!吾復何言。

——《陶淵明集》卷七

【譯文】

告訴儼、俟、份、佚、佟:是天地賦予了人的生命,有生就必然有死。自古以來的賢士,有誰能夠避免死亡呢?子夏曾說過:“死生有命,富貴在天。”他是與孔子四友同列的人,必然親自接受了孔子的教導,發(fā)表這樣的論斷,豈不是因為顯達不可非分地追求,生命也最終不能額外地去期求的原因嗎?

我年齡巳過五十,少年時困苦,經常因為家里困難而到處奔波。我性格剛直而才能愚拙,與一起共事的人總合不來。自己替自己掂量,為官必然留下禍患。于是盡可能做到辭去官職過隱居生活,因此使你們小時候就忍饑受凍。我常被王孺仲妻子的話所感動,既然自己也裹著破棉絮御寒,又何必為兒子的不如別人而感到羞愧呢?這是一樣的道理。可惜鄰居中沒有求仲、羊仲那樣的高士,家里又沒有老萊子妻那樣的妻子,懷著這樣的心情,內心實在慚愧。

我在年少時曾學琴、讀書,有時喜愛閑靜,打開書本,有所心得,便興奮得忘記了吃飯。看到樹木枝蔭交叉,隨時節(jié)的不同,鳥叫聲也在改變,我也十分高興。曾經說過:五六月中,在北窗下躺著,遇到涼風突然吹來,便以為是生活在伏羲氏以前的人。我思想淺薄,見識又少,以為這樣的自在生活可以一直保持下去。時光逐漸流走,對那些投機取巧的事已非常陌生,追念以往的情形,不知如何是好。我得病后,身體日漸衰弱。親朋好友不遺棄我,時常用藥物石針給我醫(yī)治,自己則擔心在世的日子不多了。你們從幼小時起即遇家中困苦,經常要承擔打柴挑水的家務,也不知何時才能免除,我心里一直掛念,又有什么話好說呢?你們雖然不是一母所生,但仍然要想“四海之內皆兄弟”的道理。鮑叔、管仲分錢財,誰多誰少沒有猜忌;歸生與伍舉坐在鋪在路邊的荊條上敘談舊情。因此管仲被俘而能靠鮑叔推薦得以成就事業(yè);伍舉奔鄭,經歸生推薦,得以返國并建立功勛。異姓之人尚能如此,何況是同父兄弟呢?潁川的韓元長是漢末名士,身處卿位,八十歲才去世,他們兄弟不分家在起生活,一直到老。濟北的氾稚春是晉代有德行的人,他家七代不分家,家中沒有互相怨恨的表情。《詩經》里說:“有德行的人,大家都仰慕;正直的德行,大家都遵行。”盡管達不到那樣的程度,也應該誠心誠意地向他們學習。你們要謹慎啊!我還能再說什么呢?