精微素描:藏在細節里的溫情

蘇海江

2018年08月30日09:33 來源:光明日報

原標題:精微素描:藏在細節里的溫情

火柴(素描) 陳煜

十七歲——媽媽的綠暖壺(素描·局部) 王中藝

工作于街頭的風景——地鐵口老奶奶的針線團(素描) 黃麗榮

平凡生活之建筑工地——簸箕(素描) 紀宇璽

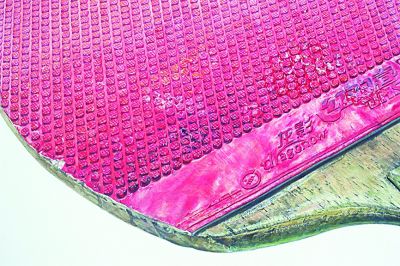

十七歲——乒乓球拍(素描·局部) 張越

【藝境觀象】

1.尋找平凡背后的故事

2017年國慶假期,一位中央美院的大一學生來到北京的建筑工地,考察建筑工人們的生活和工作。她記錄下了自己的體會:“我深入工地,仔細觀察他們的工作環境,深切地體會著這些人的平凡與辛苦。在與他們的交流中,被他們的樸實與善良打動。盡管多是外來的務工人員,不習慣說話,甚至聽不懂普通話,但是仍熱情地給予我幫助。‘獨在異鄉為異客,每逢佳節倍思親’,國慶長假他們仍獨自待在陌生的異地,每天與灰塵黃土相伴,與深深的鄉愁相伴。雖然只有短暫的相處,但依舊可以體會到他們對家鄉親人、故鄉故土難以言表的思念。”

這位學生,依據她與建筑工人在接觸中的所感所悟,以工人師傅的真實生活用品和勞動工具——馬扎、炊具、簸箕等小物件為素材,繪制了素描筆記繪本,并創作了素描作品《平凡生活之建筑工地——簸箕》。作者在總結中記述到:“簡單的幾件小物品,雖不能代表他們的一切形象,卻依然可以反映他們生活的一部分。相信在對這些物品的深入研究中,可以更好地體會平凡的建筑工人的多彩人生,也相信精微素描創作會鍛煉我們沉穩的性格和一雙發現趣味的眼睛,在觀察事物中能夠給人全新的體驗。對質感、構圖、結構等多方面的深入研究,鍛煉出細膩的觀察方式,讓我體會到生活中最平凡的美與愛。”

《平凡生活之建筑工地——簸箕》入選了國家藝術基金資助的全國巡展項目,即將走遍全國十余個省市,走入幾十所大學和藝術學院。這是作者考入美院后,在第一堂基礎課中完成的素描作業,這堂課就是中央美術學院城市設計學院的精微素描課程。

我們整理了2014年到2017年間大學一年級的精微素描作品270余幅和記錄他們創作過程的素描筆記繪本百余本,策劃組織了“盡精微·精微素描全國巡展”,正在北京太廟藝術館舉辦的“目營心匠——精微素描繪畫作品展”就是該巡展的組成部分。

“目營心匠”出自北宋文學家李格非的《洛陽名園記·富鄭公園》,取仔細觀察測量,巧妙構思設計之意。正如本次展覽的主旨“勞動創造生活”,展示作品涵蓋工、農、商等多行業的工具和衣、食相關等的常見之物,側重于對勞動、對工匠精神的頌揚,這與精微素描教學的主張和實踐有著高度的契合。放慢腳步,靜靜駐足,地鐵口老奶奶的針線團、建筑工人的草帽、媽媽的綠暖壺、修鎖匠的螺絲刀……一幅幅具有震撼視覺效果的精微素描作品,將背后的故事娓娓道來,使得我們可以重新審視和觀察常見之物的精神世界。

對于生活的關注,特別是對于基層百姓生活的關注是精微素描課程的一大特點。教學中我們設計了主題“工作于街頭的風景”,題目源于今天走街串巷的“快遞小哥”。這些諸如早餐攤點、街頭商販等我們身邊的基層勞動人群,每天工作于街頭,但對于真實的他們,我們又很陌生。課程中,同學們主動去接觸、了解他們,有位同學關注的是街頭早點攤賣油條的師傅,從生疏到成為朋友,從拒絕同學畫他的笊籬,到把笊籬送給同學,是一段平凡但又令人難忘的經歷。“每個人都有自己獨特的回憶,能經歷這種主動參與社會的活動,真是太好了。鍛煉了自己社交能力的同時對這個社會不同階層的人們有了更深的理解,也讓自己的手繪能力得到了提升。”學生在總結中這樣寫道。

正是因為精微素描課程首先強調的是走入生活,關注社會,關注平凡百姓,才能產生一批高水準的作品,形成此次展覽的鮮明特色和面貌。

2.在“精微”中寫實生活

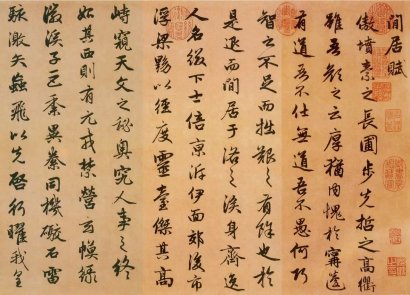

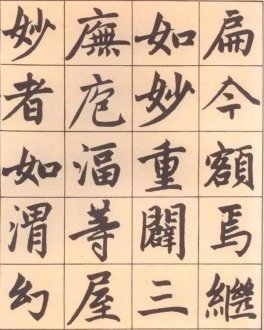

精微素描所描繪的對象,是人們日常所能見到的極為平常的物品,但又與常見的靜物畫完全不同,或者說觀眾第一眼看到精微素描繪畫作品時,不會簡單地看到一個靜物的存在,而是首先激起內心情感的共鳴。精微素描寫實的繪畫語言,讓觀眾的視覺感受一目了然,它貼近尋常百姓的欣賞習慣,將一個個有情感、有溫度的故事細細講述。

“精微”二字,既是作品的風格,也是繪制的技巧。把一個客觀對象放大十幾倍的描繪,引導作者盡可能入微地觀察,深入地表達,精微素描在這個過程中形成了脫胎換骨的新貌,由此成為新穎的素描氣象,拓展了素描語言的表現力,使平凡之物散發出感染人的光彩。尤其是通過對社會生活的微觀寫照,傳達出時代變遷的宏觀風貌。

精微素描入微的觀察方法與描繪方式,還是一種體驗沉靜與專注的工作狀態,培養匠心精神的修煉方法。學生們專注力的提升在精微素描的創作過程中逐漸得以實現。無限深入的觀察、認識、描繪,與持續一貫的專注狀態,使得學生們探究得越深入,越會有一番震撼人心的感受。

由于精微素描的創作從尋找故事和情感入手,表達的沖動和欲望使學生們學習和研究的主動性在創作中得到提升。學生們投入巨大精力,工作量和專注的工作狀態達到極致,數周連續挑燈夜戰的景象成為精微素描課堂的常態。《十七歲——乒乓球拍》描繪的是作者對美好中學時光的回憶。仔細觀察會發現,畫面中球拍上的顆粒一共2047個,作者是一粒粒計算著畫出來的。每個顆粒上又有九個小格子,畫面共呈現出將近2萬個小格子。這樣的表現不是為了追求獵奇和表面的繪畫技巧,作者對于自己專注力的考驗,以及畫面呈現出的精致細節格外動人。

3.探索素描新氣象

精微素描繪畫作品的一大特點,就在于它創作于美術學院基礎教學的課堂上,它的作者通常是只有18、19歲的大一新生。看過精微素描作品的人們總會問,這是怎樣一堂課?為什么要開設這樣一堂課?老師是如何構思和設計這樣一堂課的?

在美術學院的教學中,長久以來將課程分為基礎課程和創作課程兩個階段。其中,基礎教學局限于課堂上的封閉教學,且當下面臨的一個普遍性問題就是,入學前的應試教育束縛了學生對藝術的認知和藝術學習中的視野。精微素描教學的形成,就是在解決具體問題的過程中不斷探索和實踐的成果。

作為一門基礎課,精微素描在課程設計中,重新思考了基礎的價值、作用和如何為學生打下這個基礎,更加強調學生對社會生活的關注,對親情、友情的珍惜,設計了在社會考察和社會體驗中尋找故事的課題,通過繪畫的方式講述故事,來感受溫暖的情感交流。

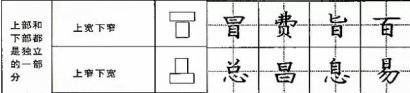

學生從生活現實中有了感動,找到了表達的路徑,由此進行深入的研究和創作。接下來的課程中安排了結構研究、空間研究、構圖研究、材料技法研究等課題,學生們以情感為主線,針對“寄情之物”展開多視角、多維度的深入研究,為精微素描創作做好相關的知識和技能儲備,同時進一步推敲和完善創作的構思。課程中所設計的多個課題形成了相互關聯和有序的課程模塊,引導學生實現一次藝術創作的完整體驗。“課堂課題化——課題模塊化——模塊榫卯化”成為精微素描課的教學方式,展覽現場配合精微素描作品陳列的素描筆記繪本,整理了每個學生的學習和研究過程,經過文字梳理和注釋,更像是一部精微素描創作過程的文獻記錄,全方位地呈現每件作品背后的故事。

素描課程是美術學院重要的基礎課程,精微素描課程在原有素描教學的基礎上,形成了新的素描認知方法,打通了原有基礎教學中的技術訓練和創作教學中的思維訓練、創造性訓練之間的關聯,在基礎技能、技巧的訓練中培養學生更寬闊的文化視野和貼近生活的文化情懷。課程結束時,學生們練就了嚴謹的創作方法,體驗了專注的做事狀態。課程的設計也為學生的創作和觀眾的欣賞打開了一個引人入勝的窗口。

盡精微地關注,盡精微地表達,用心觀世界,以心致廣大!可以講,“素描”對于課程來說只是一個“借口”,培養一顆有愛而專注的心,一個不急不躁、常懷謙卑之心的人,才是精微素描教學的真正期望。

(作者:蘇海江,系中央美術學院城市設計學院副教授)

(責編:魯婧、王鶴瑾)

免責聲明:以上內容均來自網絡,版權歸原作者所有,如有侵犯您的原創版權請告知,我們將盡快刪除相關內容。