食療養生

食療養生法簡稱“食養”。即利用食物來影響機體各方面的功能,使其獲得健康或愈疾防病的一種養生方法。俗話也就是通過吃來對我們的身體進行保養。通常認為,食物是為人體提供生長發育和健康生存所需的各種營養素的可食性物質。

隨著社會的發展,人們越來越講究養生之道。很多適合養生的食品也隨之被推廣,常見的有養生雜糧粉,雜糧粥,藥膳等等。

原理介紹

中國的傳統膳食結構是非常合理的,但我國民眾的飲食結構卻越來越西化。資料顯示,1997年到2002年,我國居民所消費的十大類食物中,糧食和豆類食品的消費量分別下降了l2.6%和6.8%,糖類食品增長了42.1%,植物油類、肉類、禽類和蛋類的消費都分別上升了20%以上。這種局面的出現跟洋快餐泛濫等問題有關,洋快餐大多是油炸、烘焙加工的食品,肉類比例非常高,這種“吃肉才有營養”的錯誤導向是造成飲食結構西化的重要原因,而實際上,食物熱量的60%左右來自碳水化合物,25%來自脂肪,12%~15%來自蛋白質,如此才是理想的膳食構成比。洋快餐的特點是三高和三低,即高熱量、高脂肪和高蛋白質,低礦物質、低維生素和低膳食纖維。由于營養嚴重失衡,所以國際營養學界稱洋快餐為能量炸彈和垃圾食品.

概括而言,中國傳統膳食結構有四大優勢。第一是主副食分明,傳統膳食非常注重谷物的健康作用。第二是關注新鮮蔬菜的健康作用。中國傳統膳食新鮮蔬菜來源廣泛,食用量大,“食不可無綠”已經成為中國傳統飲食的金科玉律。中國居民每個人一天大約要吃500克新鮮蔬菜,德國只有80克,英國是83克,荷蘭大約100克,美國l02克~103克,法國120克。第三是強調“可一日無肉,不可一日無豆”;“青菜豆腐保平安”的膳食原則,第四,我們的傳統膳食堅持了低溫烹飪的方法,如主食饅頭、米飯、面條、餃子、粥等烹制都在水環境中進行,采用100C左右的溫度加熱,比烘烤的溫度要低得多,爆炒菜肴也是短時間完成,這種烹調方式不僅有益于保持蔬菜的營養成分不受損失,也滿足了菜肴表面殺菌的需要,同時也減少了油脂的氧化。

所以,我們要堅持中華民族的傳統飲食結構,學會食療養生的方法,要多吃“神”造的天然食物,少吃人造的加工食品。

食療作用

中醫食療

食物療法和藥物療法有很大的不同。食物治病最顯著的特點之一,就是“有病治病,無病強身”,對人體基本上無毒副作用。也就是說,利用食物(谷肉果菜)性味方面的偏頗特性,能夠有針對性地用于某些病證的治療或輔助治療,調整陰陽使之趨于平衡,有助于疾病的治療和身心的康復,但食物畢竟是食物,它含有人體必需的各種營養物質,主要在于彌補陰陽氣血的不斷消耗。因此,即便是辨證不準確,食物也不會給人體帶來太大的危害。正如名醫張錫純在《醫學衷中參西錄》中所說“食療病人服之不但療病并可充饑不但充饑更可適口用之對癥,病自漸愈,即不對癥,亦無他患”。因此,食物療法適應范圍較廣泛,主要針對亞健康人群,其次才是患者,作為藥物或其他治療措施的輔助手段,隨著日常飲食生活自然地被接受。

食物療法寓治于食,不僅能達到保健強身、防治疾病的目的,而且還能給人感官上、精神上的享受,使人在享受食物美味之中,不知不覺達到防病治病之目的。這種自然療法與服用苦口的藥物相比迥然不同,它不像藥物那樣易于使人厭服而難以堅持,人們容易接受,可長期運用,對于慢性疾病的調理治療尤為適宜。

此外,食療用品在劑型、劑量上不像藥物那樣有嚴格的規定,不能隨意更換,它可以根據患者的口味習慣進行不同的烹調加工,使之味美色艷,寓治療于營養和美味之中。

當然,由于食物療法和藥物療法各有偏長,故在防病治病的過程中二者都是不可缺少的,應利用其所長,運用于不同的疾病或疾病的不同階段,食物療法與藥物療法相互配合,相互協同,相得益彰。

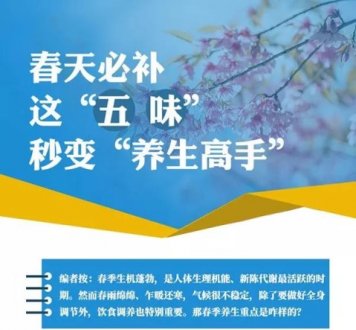

四季食療

春季 養肝健脾

宜用藥物:天麻、米仁、黨參、淮山、白芍等

宜用食物:兔、魚、雞、木耳夏季 清熱養陰

宜用藥物:石斛、燕窩、蛤士蟆、絞股蘭、野菊花等

宜用食物:老鴨、魚、冬瓜、西瓜、荷葉等

夏季 保肝護肝

宜用藥物:枸杞葉、虎尾輪、牛奶根、香藤根、佛掌榕

宜用食物:雞、豬小腸、豬肝

宜用藥物:石橄欖、金線蓮、豐柜斗草、鴨掌草、地參

秋季 滋陰潤肺

宜用藥物:麥冬、玉竹、蘆根、石斛、菊花、百合等

宜用食物:甲魚、魚、老鴨、泥鰍、芹菜、白果、白木耳、蓮藕、梨等

冬季 益氣滋腎

宜用藥物:洋參、當歸、熟地、太子參、蟲草、杜仲等

宜用食物:魚、禽類、黑芝麻、核桃、羊肉等