仁義禮智信的起源和發展

起源

從炎帝傳說研究早期中華民族傳統美德民族,炎黃二帝是中國古代文明全面的象征。我們應大量宣傳炎黃二帝的貢獻。正因為如此,我們不僅要研究、繼承從孔夫子到孫中山為代表的中華民族傳統美德,而且,要把上限延伸到黃帝,延伸到炎帝神農氏,對他們為代表的早期中華民族傳統美德也要研究、繼承。

李逢春先生在《炎帝功業與周秦文化》一文中說:“古雍州,今寶雞這塊山清水秀的風水寶地上曾經養育過華夏民族的一位人文初祖——炎帝神農氏。是炎帝神農氏的豐功偉業照亮了華夏大地的古雍州、今寶雞,這里才產生了代表中國和東方文明的周禮周樂以及享名于世的西周青銅器和陳倉石鼓。也就是說,炎帝神農氏在農業、醫藥、制陶、祭祀等方面的創造和發明奠定了周秦文化的基礎;周秦文化是在炎帝神農氏開始創造的這個經濟基礎上發生、發展和繁榮昌盛起來的。”這個評價是很有道理的。當然,周秦文化中的禮樂文化、倫理道德文化也都是在炎帝一系列事跡所提供的物質文化、精神文化,包括倫理道德文化在內的基礎上產生和發展起來的。

以炎帝神農所代表的早期中華民族傳統美德至今對我們仍然有著十分重要的教育作用。1945年,毛澤東同志為了激勵中國共產黨人和全國人民挖掉壓在中國人民頭上的帝國主義和封建主義兩座大山,就曾引用了和炎帝故事有關的《愚公移山》的寓言。他認為,只要我們子子孫孫“挖山不止”,一定會“挖掉這兩座山”。中國人民在中國共產黨領導下,繼承和發揚了以炎帝神農氏為代表的早期中華民族傳統美德,以及中華民族幾千年來的其它傳統美德,并在無產階級革命精神及其理論指導下,終于取得了中國新民主主義革命的勝利,建立了中華人民共和國。今天,我們要建設中國特色社會主義,要戰勝建設過程中的一切艱難險阻,弘揚中華民族自炎黃以來的一切傳統美德,更有著特別重要的現實意義。

形成和發展

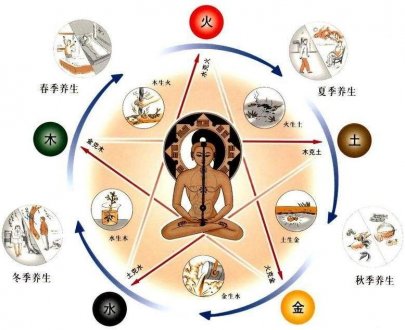

中華民族傳統美德是怎樣形成和發展的呢?“仁、義、禮、智、信”是中國古代儒家提出并歸納的五個最重要的道德要求,從文字記載看,距今已有2500多年歷史,從口頭傳播來看,還要早得多。在漫長的歷史進程中,隨著社會演變和文明的推進,逐漸得到明確、規范、升華、豐富和發展。

首先,春秋初期著名的政治家、思想家管仲提出了“禮、義、廉、恥”四個道德要素。管子對這四個要素非常看重,稱“四維張則君令行”,“四維不張,國乃滅亡”,意思是說,這四大道德要素如果能夠弘揚,君主的政令就能夠暢通,反之國家就要滅亡,從關系國家生死存亡的高度強調了這四大道德要素之重要。何謂“四維”?管子說“一曰禮,二曰義,三曰廉,四曰恥”,“禮義廉恥,國之四維”。

春秋末的老子提出人要“上善若水”。意思是最善的人要像水一樣,具體地說,要“居,善地;心,善淵;與,善仁;言,善信;政,善治;事,善能;動,善時;夫唯不爭,故無尤”。顯然老子倡導“仁”、“信”等道德操守。隨后,戰國思想家孟子在此基礎上把“仁、義、禮、智”這四個要素整理歸納出來,作為道德的基本要求。《孟子·告子》篇寫道“惻隱之心,仁也;羞惡之心,義也;恭敬之心,禮也;是非之心,智也。仁義禮智,非由外鑠我也,我固有之也,弗思耳矣。”孟子的意思是說,“仁、義、禮、智”這四個方面是我自身獨有的,并不是外界給我的,人就應該有這樣的本質和品德。孟子把“惻隱之心、羞惡之心、恭敬之心、是非之心”總結歸納為“仁、義、禮、智”,并把它們作為基本的道德規范、道德準則和道德理念。

把“仁、義、禮、智、信”五大道德要素整合在一起加以全面闡述和規范的,是漢代的董仲舒。他說“仁誼禮智信,五常之道”,要在世間推行,以此教育民眾,改變民間陋習,形成良好的民風。文中的“誼”即“義”。《漢書·董仲舒傳》寫道“夫仁誼禮智信,五常之道,王者所當修飭也。王者修飭,故受天之晁,而享鬼神之靈,德施于方外,延及群生也。”這是中國歷史上第一次明確提出“仁義禮智信”這個“五常之道”,即五大道德要素。官方把“仁義禮智信”明確為整個國家要提倡和遵循的道德綱領,是在漢建初四年(公元79年)的白虎觀會議以后。當時西漢政權召集大夫、博士、議郎、郎官和諸生集會白虎觀,討論五經同異,會后漢章帝命班固把討論結果編成《白虎通義》作為官方典籍公布,影響深遠。《白虎通義》中寫道“五常者何?仁、義、禮、智、信也。仁者不忍也,施生愛人也;義者宜也,斷決得中也;禮者履也,履道成文也;智者知也,獨見前聞,不惑于事,見微者也;信者誠也,專一不移也。故人生而應八卦之體,得五氣以為常,仁義禮智信也。”不僅將“五常”正式確定下來,而且進行了明確具體的內容界定,這是歷史上官方文書關于“仁、義、禮、智、信”的最早記載。

隨著歷史的發展,特別是到魏晉之后,官方、民間出現了道德認識的不同觀點、不同主張,對“仁、義、禮、智、信”也進行了多種闡述,進行了新的創造和新的規范。盡管如此,“仁、義、禮、智、信”作為傳統道德之主要架構并沒有發生根本改變。其間,特別是作為宋明理學的“頂梁”人物程顥、程頤、朱熹等思想家在這方面的貢獻最為突出。二程將“仁、義、禮、智、信”發展為“五常全體四支”說,即“仁義禮智信五者,性也。仁者,全體;四者,四支。”意思是說,如果把“仁”看作是整個身體,“義禮智信”則是身體的四肢。朱熹則提出“仁包四德”的著名論斷。

免責聲明:以上內容及圖片均來自網絡,版權歸原作者所有,如有侵犯您的原創版權請告知,我們將盡快刪除相關內容。