祠堂:中華民族的根基,炎黃子孫的靈魂歸處

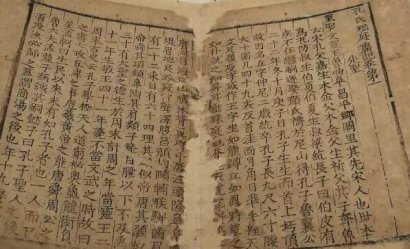

家族祠堂,是中國五千年文明歷史文化的延伸。它記錄著家族的輝煌與傳統,是家族的圣殿,也是中華民族悠久歷史的象征與標志。

在我國古代,把始祖廟叫做“祖”,始祖之后歷代先人的廟叫做“宗祠”。

我國歷朝歷代以及至今之宗法制奉行嫡長子繼承制,嫡長子享有建立、奉祀歷代宗廟的特權,被稱為“宗子”,他的弟兄們則被稱為“別子”、“支子”或“庶子”,仍屬于原有的家族,到曾孫的后代,已滿五代。

古時奉行“五世而遷”,這時就要從宗子之族分出,作為一個家族的分支,另建祖廟。奉祀支子的廟叫做祖廟,標志這一分支的始祖;支子的后代子孫另立宗廟,以標志這一分支從哪里來,那么這同祖廟的一支就稱做“一族”。

所謂家族,又稱宗族,是同一個男性祖先的后代世代聚以血緣關系為紐帶的社會組織。

奉祀同一宗廟的家族分支,是以宗廟為中心聚集起來的人群,它是以血統為標準劃分的。

古時,在大小城鎮,凡大家族都設祠堂,以供奉祖先和進行議事,由族長主持。

祠堂的建制并無明文規定,規模也有大有小,一般正廳為供奉和議事場所。講究的祠堂多利用木雕、磚雕、石雕等作為建筑裝飾。

祠堂一般采用軸線對稱的布局。明《魯班經》卷一記載:“凡造祠宇為之家廟,前三門(山門),次東西走馬廊,又次之大所,此之后明樓,茶亭,亭之后即寢堂。

不少祠堂中都附設有戲臺,標志著祠堂作為公共建筑的性質得到加強。

享堂是祠堂的正廳,它又稱祭堂,是舉行祭祀儀式或宗族議事之所,因此一般在建筑群中是規模最大、用材最考究、裝飾最華麗的建筑;寢堂為安放祖先神位或紀念對象之所,在建筑的后部均設有神龕。

設計之精美,做工之巧妙,充分體現了古代勞動人民的勤勞智慧和藝術創造力。

宗祠是宗族血脈所系,也是宗族盛衰的標志。因此歷代帝王將相都將宗祠看作國家權利的象征,統治人民的支柱。所以建造宗祠是皇室的特權。祠堂的出現,與家廟,神廟有極大的聯系。

中國最大的家廟當屬皇帝家的太廟,其次是各諸侯,王公的宗廟,這是按照《周禮》的規定,一級一級下來,到了士大夫,還有資格建家廟,普通庶民就沒資格建家廟,只能路祭。

民間的祠堂是從西漢開始出現并逐漸興起的,漢代祠堂是建筑在墓前的祭祀場所,祠堂多為石質,又稱石室。

此后數代由于等級制度的禁錮,有資格擁有宗祠的人依然寥寥無幾。中國允許民間建立宗祠始于1536年,明代嘉靖皇帝允許民間“聯宗立廟”詔令的頒布,民間建立宗祠終于獲得了合法的地位。從此,宗祠與家譜一起成為家族最重要的象征。

新中國成立后,祠堂的祭祀功能消失了,大都被改作學校、倉庫、工廠等。古代的一些祠堂更是由于戰亂,抗日,文革等原因,變成殘垣斷壁,蒿草叢生。

近年來,隨著尋根熱的興起,許多海外華人不斷前來祖地尋根拜祖,一些有識之士認識到保護修繕祠堂的緊迫性,他們紛紛自籌資金,開啟了修復祠堂、家廟的漫長之路。