韓滉 五牛圖

唐 韓滉 五牛圖

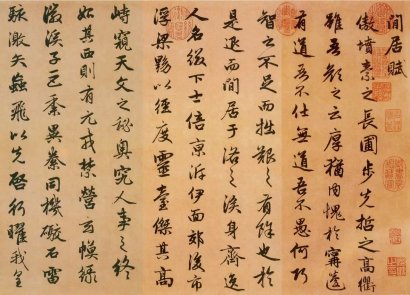

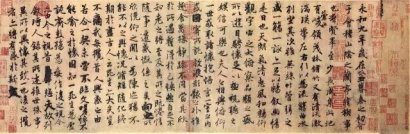

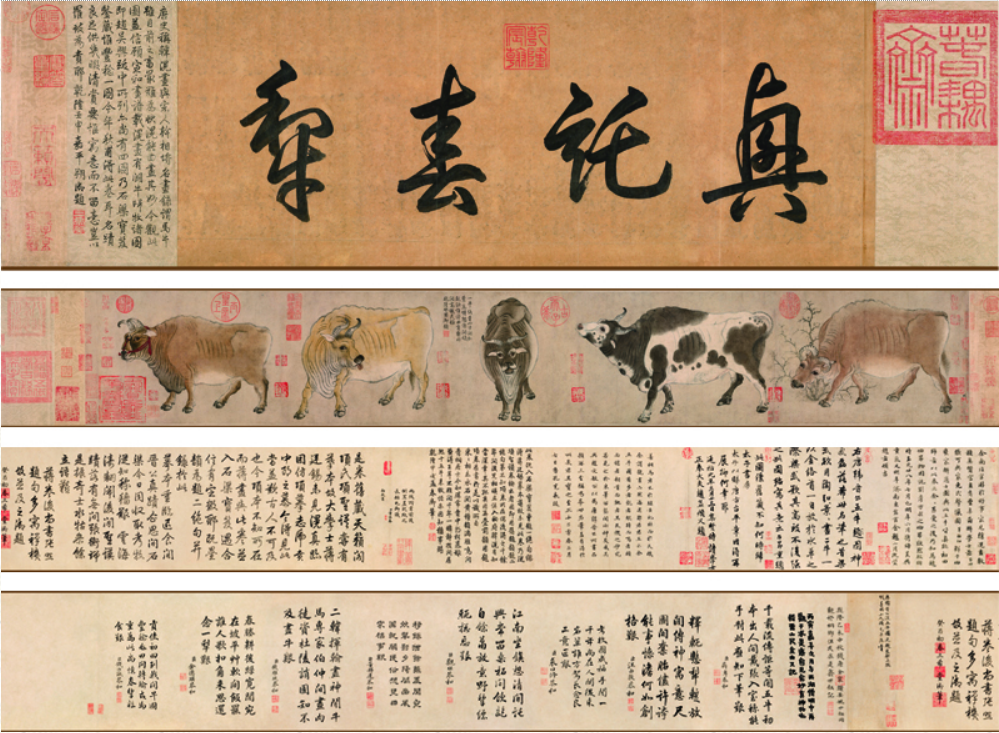

韓滉《五牛圖》是為數不多的唐代傳世紙絹畫真跡之一,也是現存最古的紙本中國畫,堪稱“鎮國之寶”,現存于北京故宮博物院。《五牛圖》麻紙本,縱20.8厘米,橫139.8厘米,無作者款印,有趙構、趙孟頫、孫弘、項元汴、弘歷、金農等十四家題記。畫中五頭不同形態的牛,韓滉以淳樸的畫風和精湛的藝術技巧,表現了唐代畫牛所達到的最高水平。

《五牛圖》畫中的五頭牛從左至右一字排開,各具狀貌,姿態互異。一俯首吃草,一翹首前仰,一回首舐舌,一緩步前行,一在荊棵蹭癢。整幅畫面除最后右側有一小樹除外,別無其它襯景,因此每頭牛可獨立成章。韓滉通過對它們各自不同的面貌、姿態的描繪,表現了它們不同的性情:活潑的、沉靜的、愛喧鬧的、膽怯乖僻的。 在技巧語匯表現上,韓滉選擇了粗壯有力,具有塊面感的線條去表現牛的強健、有力、沉穩而行動遲緩。其線條排比裝飾卻又不落俗套,而是筆力千鈞。比起曹霸、韓干畫馬、周昉、張萱畫仕女,似乎在線條獨立性展現方面有更多的追求。由于其線條茁壯如此故爾五牛姿態雖有平、奇之不同,但在審美趣味上是同樣的厚重與生拙。

五牛圖《五牛圖》中所繪五頭神態各異的牛,或行,或立,或俯首,或昂頭,動態十足。可貴的是,畫面上沒有背景襯托,完全以牛為表現對象,如果不是對牛進行了細致的觀察,對牛的造型描繪有十足把握的話,是萬不敢涉此繪畫風險的。勾勒牛的線條雖然簡潔,但是畫出的筋骨轉折十分到位,牛口鼻處的絨毛細致入微,目光炯炯的眼神體現了牛兒們溫順而又倔強的性格。在鼓勵農耕的時代,以牛入畫有著非常的含義。

畫中五牛,形象各異,姿態迥然,或俯首或昂頭,或行或駐,活靈活現,似乎觸手可及。中間一牛完全畫成表現難度極大的正面,視角獨特,顯示出韓滉高超的造型能力和深厚的美術素養。以簡潔的線條勾勒出牛的骨骼轉折,筋肉纏裹,渾然天成;筆法練達流暢,線條富有彈性,力透紙背;刻畫精準且不失強烈的藝術表現力。

循著中國卷軸畫從右到左的習慣展開觀賞,五頭牛列為一行,似乎緩步行走于田壟之上。右邊的第一頭牛,把路旁一叢小草咬了一口,正咀嚼得津津有味,它低側著頭得意地瞧著觀者,露出一副怡然自得的神態。第二頭牛則昂起頭向前瞻望,并加快步伐往前趕,似乎是要追上前面的伙伴。第三頭牛卻端端正正地站在畫卷的中央不動,它面向觀眾,張口"哞哞"地叫,好像在呼喚前后面的同伴,又像是對前面的路途和方向發出疑問。第四頭牛正舉步踟躕,回首顧盼,它半伸著舌頭舐著下嘴喘息著,猶豫著,眼里露出驚奇的神色。最后的第五頭牛,穿上鼻環,帶著纓絡,神色異常嚴肅莊重,緩緩地向畫外的天地走去。五頭牛中每一頭既可獨立成圖,而相互間又能首尾連貫,前呼后應,彼此顧盼,構成一個統一的整體。整幅作品完全以牛為表現對象,無背景襯托,造型準確生動,設色清淡古樸,濃淡渲染有別,畫面層次豐富,達到了形神兼備之境界,不愧為中國繪畫史上的神品。

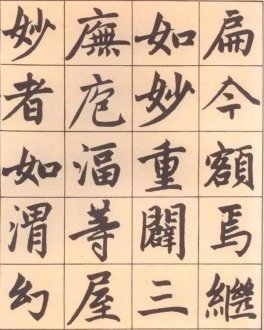

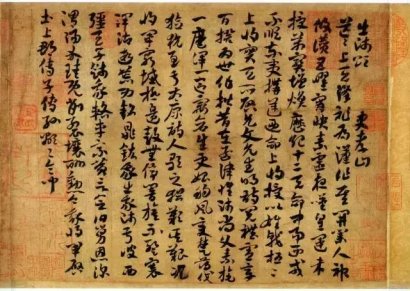

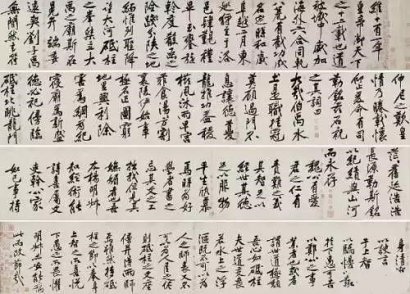

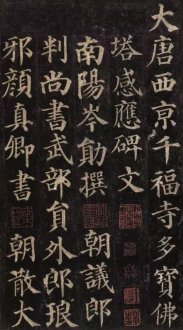

韓滉(723-787)(唐)字太沖,長安(今陜西西安)人,少師休之子,以蔭補騎曹參軍。唐至德年任吏部員外郎,性強直,明吏事,以戶部侍郎判度支數年,德宗時為鎮海軍節度使,遣將破走李希烈,調發糧帛以濟朝廷。貞元初加檢校左仆射及江淮轉運使,封晉國公。性節儉,衣裘茵袵,十年一易,居處僅避風雨,不為家人資產,幼有美名,天資聰明,善<易>與<春秋>,好鼓琴。能書善畫,長于隸書;章草學梁侍中,草書得張旭筆法,亦工篆草。擅畫農村風俗景物,寫牛、羊、驢等走獸神態生動,尤以畫牛“曲盡其妙”。

有一次,他與友人談論繪畫之事,友人問道:“近來論畫者談及驢、牛和馬,皆認為是常見之畜,最難狀貌圖形,不知吾兄有何高見?” 韓滉稍加思索回答說:“此話有一定道理,因牛馬都是人們熟悉的家畜,平日所常見,畫家稍有不慎,或者偶有誤筆,人們就能發現,所以一般畫家都不涉及此類題材。”說到這里,他停頓一下繼續說:“不過,我以為自古迄今,農事為天下之本,而耕牛則為農家之寶。只要畫家能夠細心觀察,還是可以畫出特色的。”友人聽了非常佩服他的獨到見解。

他在公退之暇,常常在家中鼓琴,而書法、繪畫也都有很突出的成就,尤擅長人物畫和畜獸畫。<唐朝名畫錄>說他“能畫田家風俗、人物、水牛,曲盡其妙”。韓滉繪畫具有一種渾厚樸實風格。從選材到表現,都有別于象王維一類士大夫孤芳自賞、脫離現實的創作傾向。南宋陸游贊其畫:“每見村童牧牛于風林煙草之間,便覺身在圖畫,起辭官歸里之望。”與韓干齊名,畫跡有<李德裕見客圖>、<堯民擊壤圖>、<田家風俗圖>等36件,著錄于<宣和畫譜>。傳世作品有《五牛圖》卷,紙本,設色,筆墨穩健,恣態各異,生動有神;《文苑圖》卷,絹本,設色,現均藏故宮博物院。

免責聲明:以上內容均來自網絡,版權歸原作者所有,如有侵犯您的原創版權請告知,我們將盡快刪除相關內容。