禪宗的角度審視古典書法

鈴木大拙在為《學箭悟禪錄》所撰寫的序言中講道:“不單是箭術,實際上包括在日本,以及可能在遠東其他國家所習練的所有藝術,我們注意到的最重要的特征之一便是這些藝術并不是單純出于功利的目的,也不是純粹為了獲得美的享受,而是旨在煉心;確實,旨在使自己的心與終極存在相連接。因此,習射不單是為了中靶,舞劍不只是為了克敵,舞蹈不僅僅是為了讓肢體表演某種有節奏的動作。首先,大腦必須處于無意識狀態。”

誠如鈴木大拙所言,東方技藝的內涵,有超乎技藝本身的意味。除了日常層面的實用和藝術層面的美觀之外,很多遠東技藝承載了涵養心性的功用。這種傳統由來已久,至少從中國先秦時代禮、樂、射、御、書、術六藝的設置可見,通過技藝涵養身心已經在貴族階層形成固定的制度。《論語》中“志于道,據于德;依于仁,游于藝”的教誨對此現象進行了概括性論述。戰國之后,各種技藝與心性的結合進一步延伸到士階層和平民之中。同時技藝的種類也隨之擴展,詩歌、繪畫和書法甚至舞蹈等技藝都成為傳承這種文化傳統的載體。

就如同日本射術形成于佛教傳入之前,但是卻深受禪宗影響一樣;中國書法也淵源久遠,但是卻與后來的禪學產生了密切關聯。因為雖然傳統涵養的目的是得道,而禪宗涵養的目的是成佛,但就鈴木大拙所講追求“無意識狀態”而言兩者不謀而合。所謂“無意識狀態”,也就是東方傳統經常提到的“無心”。盡管對于無心之境的闡述充滿晦澀與分歧,但是東方各派思想家多認為無心是通達終究目的的必經境界,或者無心本身就是終極境界。

歷代不乏書家借助禪宗的理念來闡述書法的無心之境,這一方面是因為禪宗對于無心之境有獨到而善巧的闡發,另外也是因為禪宗本身吸收了傳統中國文化中關于無心境界的諸多論述。通過禪宗的審視,能更加深入地探討古典書法藝術的內在精神,并藉此稍微糾正僅從外在形式的角度來曲解古典書法的偏向。

在禪宗諸多關于無心的論述中,我們選取源自《六祖壇經》的“無相、無念、無住”三種角度作為基本理論框架。因為《壇經》的這一理論框架既繼承了印度佛教的三三昧系統,可以看作是禪宗思想的基本構造。其中我們借助《壇經》的無相之說來闡發書法中造型與氣質的關系,而借用無念之說來闡述書法創作中有意與無意的關系,最后用無住之說來闡述書法藝術中規范與突破的關聯問題。

無相:筆墨的形態與內在精神

近代中國人所接受的西方理念大多是古典哲學傳統,美術思想則直接傳承文藝復興以來以透視為基礎的造型觀念。成熟的欣賞者能從靜止的書畫作品中,抽取出隱含的音樂性韻律,傾聽線條的聲音,感受點畫的舞動。但是這種能力,在館閣、碑學以及西方美術的共同熏染之下,已經逐漸衰微。

這種視覺中心對于書法整體性的侵蝕,可以概括為“著相”,過分地從最終作品形態來理解書法藝術。禪宗中很早就具備了對這種視覺中心執著的解藥,這種解藥以《壇經》的術語而言即是“無相”。無相梵語animitta。無形相之意。為‘有相’之對稱。《大寶積經》卷五:“一切諸法本性皆空,一切諸法自性無性。若空無性,彼則一相,所謂無相。以無相故,彼得清凈。若空無性,彼即不可以相表示。”此即謂一切諸法無自性,本性為空,無形相可得,故稱為無相。無相是傳統佛教的三昧之一,由三昧可達三解脫門。所謂無相三昧謂既知一切法空,乃觀男女一異等相實不可得,若能如此通達諸法無相,即離差別相而得自在。《壇經定》中對于將無相放到了非常重要的位置:“善知識!我此法門,從上以來,先立無念為宗,無相為體,無住為本。無相者:于相而離相……。外離一切相,名為無相;能離于相,即法體清凈;此是以無相為體。”慧能繼承大乘佛教空觀的思想,認為無須排除所有現象而大致無相,即便是在現象之中如果能不為現象所惑即是無相,簡要而言禪宗理解的無相可謂“于相而離相”。

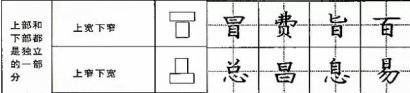

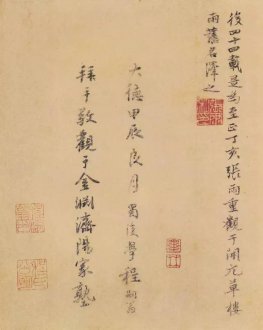

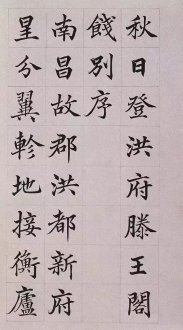

書法作為一種藝術形態固然無法擺脫造型上的呈現,但是這并不妨礙我們超越造型層面的視覺效果,這就是禪宗于相而離相之觀念對于我們理解古典書法的啟示。“書之妙道,神采為上,形質次之,兼之者方可紹于古人。以斯言之,豈易多得?必使心忘于筆,手忘于書,心手達情,書不忘想,是謂求之不得,考之即彰。”王僧虔的論述成為后世的經典性觀點,書法藝術的根本在于神采,而不是造型形態。當然即便是神采也需要通過具體形態來表現,但是如果斤斤于造型形態反而無法理解神采的來源。反過來說,只有在具體的書寫過程中忘卻具體的筆墨形態,才能表現真正的性情所在。莊子曾謂得意而忘相,王僧虔的觀點則是認為只有忘相才能得意。唐代虞世南《筆髓論》中對此有類似觀點:“夫未解書意者,一點一畫皆求象本,乃轉自取拙,豈成書邪!”其實以視覺為中心進行書法理解的現象很早就出現了,如隋代智果《心成頌》便是其中的代表,專講點畫安排布置。顯然虞世南等卓越書家對此頗為不屑,認為從具體象形入手,書寫的結果必定是拙陋不堪稱其為書法藝術。《筆髓論》中甚至對于視覺中心的謬誤之處有明確批評:“機巧必須心悟,不可以目取也。字形者,如目之視也。為目有止限,由執字體既有質滯,為目所視遠近不同,如水在方圓,豈由乎水?且筆妙喻水、方圓喻字,所視則同,遠近則異,故明執字體也。”在虞世南看來,字形是視覺感知的對象,但視覺本身是有局限的感知手段。以有限的視覺來審視書法,反而為形態所拘束。如果說書法的內涵象水,那么字形不過是盛水的容器,容器雖然有方圓不同,但其內涵卻在方圓之外。李世民師法虞世南,對于書法的內在巧妙也多有體會:“今吾臨古人之書,殊不學其形勢,惟在求其骨力,而形勢自生耳。吾之所為,皆先作意,是以果能成也。”李世民臨習前人作品,并不求形似,只是重于內在精神性力量,反倒能再現前人的神態。可見他所謂意在筆先,并不是在書寫之前構想固定的字形并準確完成,而是憑借大致的意象便可自由地予以發揮。

誠如鈴木大拙所言,東方技藝的內涵,有超乎技藝本身的意味。除了日常層面的實用和藝術層面的美觀之外,很多遠東技藝承載了涵養心性的功用。這種傳統由來已久,至少從中國先秦時代禮、樂、射、御、書、術六藝的設置可見,通過技藝涵養身心已經在貴族階層形成固定的制度。《論語》中“志于道,據于德;依于仁,游于藝”的教誨對此現象進行了概括性論述。戰國之后,各種技藝與心性的結合進一步延伸到士階層和平民之中。同時技藝的種類也隨之擴展,詩歌、繪畫和書法甚至舞蹈等技藝都成為傳承這種文化傳統的載體。

就如同日本射術形成于佛教傳入之前,但是卻深受禪宗影響一樣;中國書法也淵源久遠,但是卻與后來的禪學產生了密切關聯。因為雖然傳統涵養的目的是得道,而禪宗涵養的目的是成佛,但就鈴木大拙所講追求“無意識狀態”而言兩者不謀而合。所謂“無意識狀態”,也就是東方傳統經常提到的“無心”。盡管對于無心之境的闡述充滿晦澀與分歧,但是東方各派思想家多認為無心是通達終究目的的必經境界,或者無心本身就是終極境界。

歷代不乏書家借助禪宗的理念來闡述書法的無心之境,這一方面是因為禪宗對于無心之境有獨到而善巧的闡發,另外也是因為禪宗本身吸收了傳統中國文化中關于無心境界的諸多論述。通過禪宗的審視,能更加深入地探討古典書法藝術的內在精神,并藉此稍微糾正僅從外在形式的角度來曲解古典書法的偏向。

在禪宗諸多關于無心的論述中,我們選取源自《六祖壇經》的“無相、無念、無住”三種角度作為基本理論框架。因為《壇經》的這一理論框架既繼承了印度佛教的三三昧系統,可以看作是禪宗思想的基本構造。其中我們借助《壇經》的無相之說來闡發書法中造型與氣質的關系,而借用無念之說來闡述書法創作中有意與無意的關系,最后用無住之說來闡述書法藝術中規范與突破的關聯問題。

無相:筆墨的形態與內在精神

近代中國人所接受的西方理念大多是古典哲學傳統,美術思想則直接傳承文藝復興以來以透視為基礎的造型觀念。成熟的欣賞者能從靜止的書畫作品中,抽取出隱含的音樂性韻律,傾聽線條的聲音,感受點畫的舞動。但是這種能力,在館閣、碑學以及西方美術的共同熏染之下,已經逐漸衰微。

這種視覺中心對于書法整體性的侵蝕,可以概括為“著相”,過分地從最終作品形態來理解書法藝術。禪宗中很早就具備了對這種視覺中心執著的解藥,這種解藥以《壇經》的術語而言即是“無相”。無相梵語animitta。無形相之意。為‘有相’之對稱。《大寶積經》卷五:“一切諸法本性皆空,一切諸法自性無性。若空無性,彼則一相,所謂無相。以無相故,彼得清凈。若空無性,彼即不可以相表示。”此即謂一切諸法無自性,本性為空,無形相可得,故稱為無相。無相是傳統佛教的三昧之一,由三昧可達三解脫門。所謂無相三昧謂既知一切法空,乃觀男女一異等相實不可得,若能如此通達諸法無相,即離差別相而得自在。《壇經定》中對于將無相放到了非常重要的位置:“善知識!我此法門,從上以來,先立無念為宗,無相為體,無住為本。無相者:于相而離相……。外離一切相,名為無相;能離于相,即法體清凈;此是以無相為體。”慧能繼承大乘佛教空觀的思想,認為無須排除所有現象而大致無相,即便是在現象之中如果能不為現象所惑即是無相,簡要而言禪宗理解的無相可謂“于相而離相”。

書法作為一種藝術形態固然無法擺脫造型上的呈現,但是這并不妨礙我們超越造型層面的視覺效果,這就是禪宗于相而離相之觀念對于我們理解古典書法的啟示。“書之妙道,神采為上,形質次之,兼之者方可紹于古人。以斯言之,豈易多得?必使心忘于筆,手忘于書,心手達情,書不忘想,是謂求之不得,考之即彰。”王僧虔的論述成為后世的經典性觀點,書法藝術的根本在于神采,而不是造型形態。當然即便是神采也需要通過具體形態來表現,但是如果斤斤于造型形態反而無法理解神采的來源。反過來說,只有在具體的書寫過程中忘卻具體的筆墨形態,才能表現真正的性情所在。莊子曾謂得意而忘相,王僧虔的觀點則是認為只有忘相才能得意。唐代虞世南《筆髓論》中對此有類似觀點:“夫未解書意者,一點一畫皆求象本,乃轉自取拙,豈成書邪!”其實以視覺為中心進行書法理解的現象很早就出現了,如隋代智果《心成頌》便是其中的代表,專講點畫安排布置。顯然虞世南等卓越書家對此頗為不屑,認為從具體象形入手,書寫的結果必定是拙陋不堪稱其為書法藝術。《筆髓論》中甚至對于視覺中心的謬誤之處有明確批評:“機巧必須心悟,不可以目取也。字形者,如目之視也。為目有止限,由執字體既有質滯,為目所視遠近不同,如水在方圓,豈由乎水?且筆妙喻水、方圓喻字,所視則同,遠近則異,故明執字體也。”在虞世南看來,字形是視覺感知的對象,但視覺本身是有局限的感知手段。以有限的視覺來審視書法,反而為形態所拘束。如果說書法的內涵象水,那么字形不過是盛水的容器,容器雖然有方圓不同,但其內涵卻在方圓之外。李世民師法虞世南,對于書法的內在巧妙也多有體會:“今吾臨古人之書,殊不學其形勢,惟在求其骨力,而形勢自生耳。吾之所為,皆先作意,是以果能成也。”李世民臨習前人作品,并不求形似,只是重于內在精神性力量,反倒能再現前人的神態。可見他所謂意在筆先,并不是在書寫之前構想固定的字形并準確完成,而是憑借大致的意象便可自由地予以發揮。

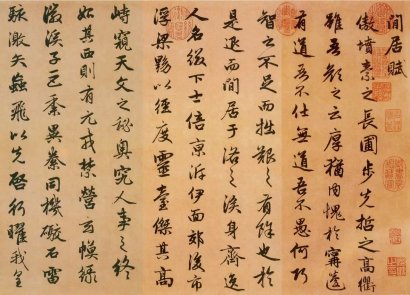

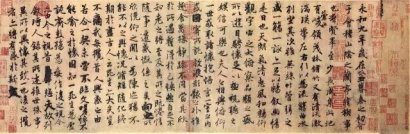

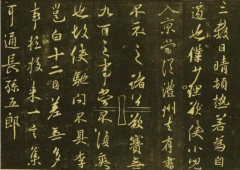

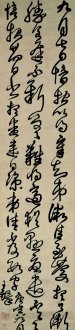

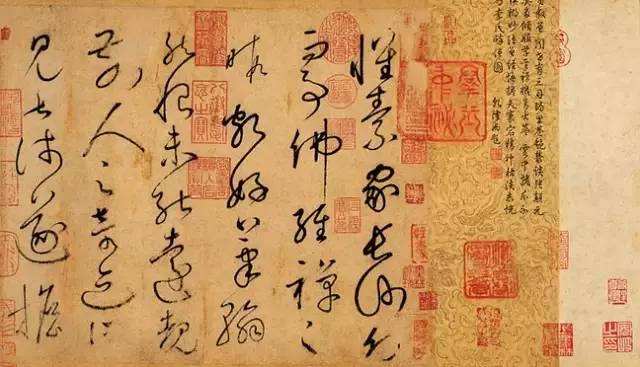

《自敘帖》唐書法僧 懷素 草書

無念:書法創作中的有意與無意

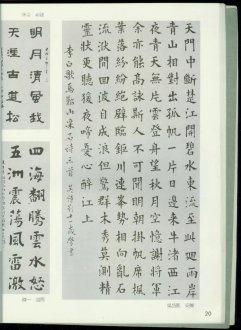

由此就涉及到另外一個問題:書寫過程到底是有意識的過程還是無意識的過程?現代人理解的意主要是理性的籌劃,而古人理解的意則要復雜的多,既有理性的安排布置,也有生動具體的意象,還有超越性的無心狀態。在早期書論中具體意象所占的比重最大,如《隸書勢》、《草書狀》、《四體書勢》等等,都以各種具體形態來闡發書法的精要所在。即便是唐代書論,也經常采用諸如“孤蓬自振,驚沙坐飛”、“如錐畫沙,如印印泥”等形象的意象來傳達筆法的秘要。但是隨著佛教尤其是禪宗的興盛,漢文化開始逐漸放棄以具體形象來闡述精神境界的傳統。如米芾看到梁武帝評價王羲之書法如“龍躍天門、虎臥鳳闕”,便已經對這種表述方式感到難以理解。禪宗的興起使得中國文人開始從純然心性的角度來闡述、理解思想和藝術,這種奠基于心性的思想立場在先秦早有發端,很大程度上本土思想家是借助禪宗的啟示對心性傳統重新回歸。這種向心性立場的回歸在哲學上表現為宋明理學的興起,在繪畫上表現為文人畫的興盛,而在書法領域則表現為尚意書風的盛行。

宋代尚意書風直接批評對象是唐人尚法,但是對于顏真卿的行書卻都評價很高。這并不僅僅因為宋人對顏真卿的忠義氣節深為嘆服,而是因為顏真卿的行書大多出于無意之作,而無意之所恰好合乎本意,這是尚意書風的基本立場。米芾雖然對顏柳的楷書頗多微詞,但是認為顏真卿《爭坐位帖》“在顏最為杰思,想其忠義憤發,頓挫郁屈,意不在字,天真罄露,在于此書。”米芾認為《爭座位帖》之所以成為顏真卿最為有魅力的作品,就在于它并不是作為一件藝術品而被創作出來,恰好是顏真卿無意把它作為藝術品來完成,所以它才能獲得“天真罄露”的藝術效果。他的話中隱藏了一個創作模式:無意于創作的創作才是真正的創作。雖然說這個命題看起來有些矛盾,但它卻可以得到很多藝術家的認可。譬如蘇軾便對此說頗有共鳴:“昨日長安安師文出所藏顏魯公《與定襄郡王書》草數紙,比公他書尤為奇特。信手自然,動有姿態,乃知瓦注賢于黃金,雖公猶未免也。”瓦注賢于黃金典故出自《莊子·達生》:“以瓦注者巧,以鉤注者憚,以黃金注者殙。”原文的意思是重于外在者會失去內在,蘇軾借用這一典故則用來說明因為書寫草稿所以顏真卿才能“信手自然”達到“動有姿態”的效果。隨之他感慨隨手的信稿勝過刻意的創作,即便是顏真卿也不能免俗。其實蘇軾本人何嘗不是如此,他最為精彩的作品也集中于信札和詩稿等小品之中,而不是長篇書法創作。蘇軾受莊子的影響極大,其中莊子虛心之說,連同禪宗不動心的觀念,使得他最終得出了“書初無意于佳乃佳”的結論,確定了尚意書風的基本原則。蘇軾曾經作《小篆般若心經贊》云:“善哉李子小篆字,其間無篆亦無隸。心忘其手手忘筆,筆自落紙非我使。正使匆匆不少暇,倏忽千百初無難。稽首《般若多心經》,請觀何處非般若。”心忘其手,手忘其筆,這是虞世南曾經提到過的境界。蘇軾認為,高妙的書寫境界并非是刻意進行造型的布置,而是任筆自為,這樣就無處不合乎般若境界了。

由此就涉及到另外一個問題:書寫過程到底是有意識的過程還是無意識的過程?現代人理解的意主要是理性的籌劃,而古人理解的意則要復雜的多,既有理性的安排布置,也有生動具體的意象,還有超越性的無心狀態。在早期書論中具體意象所占的比重最大,如《隸書勢》、《草書狀》、《四體書勢》等等,都以各種具體形態來闡發書法的精要所在。即便是唐代書論,也經常采用諸如“孤蓬自振,驚沙坐飛”、“如錐畫沙,如印印泥”等形象的意象來傳達筆法的秘要。但是隨著佛教尤其是禪宗的興盛,漢文化開始逐漸放棄以具體形象來闡述精神境界的傳統。如米芾看到梁武帝評價王羲之書法如“龍躍天門、虎臥鳳闕”,便已經對這種表述方式感到難以理解。禪宗的興起使得中國文人開始從純然心性的角度來闡述、理解思想和藝術,這種奠基于心性的思想立場在先秦早有發端,很大程度上本土思想家是借助禪宗的啟示對心性傳統重新回歸。這種向心性立場的回歸在哲學上表現為宋明理學的興起,在繪畫上表現為文人畫的興盛,而在書法領域則表現為尚意書風的盛行。

宋代尚意書風直接批評對象是唐人尚法,但是對于顏真卿的行書卻都評價很高。這并不僅僅因為宋人對顏真卿的忠義氣節深為嘆服,而是因為顏真卿的行書大多出于無意之作,而無意之所恰好合乎本意,這是尚意書風的基本立場。米芾雖然對顏柳的楷書頗多微詞,但是認為顏真卿《爭坐位帖》“在顏最為杰思,想其忠義憤發,頓挫郁屈,意不在字,天真罄露,在于此書。”米芾認為《爭座位帖》之所以成為顏真卿最為有魅力的作品,就在于它并不是作為一件藝術品而被創作出來,恰好是顏真卿無意把它作為藝術品來完成,所以它才能獲得“天真罄露”的藝術效果。他的話中隱藏了一個創作模式:無意于創作的創作才是真正的創作。雖然說這個命題看起來有些矛盾,但它卻可以得到很多藝術家的認可。譬如蘇軾便對此說頗有共鳴:“昨日長安安師文出所藏顏魯公《與定襄郡王書》草數紙,比公他書尤為奇特。信手自然,動有姿態,乃知瓦注賢于黃金,雖公猶未免也。”瓦注賢于黃金典故出自《莊子·達生》:“以瓦注者巧,以鉤注者憚,以黃金注者殙。”原文的意思是重于外在者會失去內在,蘇軾借用這一典故則用來說明因為書寫草稿所以顏真卿才能“信手自然”達到“動有姿態”的效果。隨之他感慨隨手的信稿勝過刻意的創作,即便是顏真卿也不能免俗。其實蘇軾本人何嘗不是如此,他最為精彩的作品也集中于信札和詩稿等小品之中,而不是長篇書法創作。蘇軾受莊子的影響極大,其中莊子虛心之說,連同禪宗不動心的觀念,使得他最終得出了“書初無意于佳乃佳”的結論,確定了尚意書風的基本原則。蘇軾曾經作《小篆般若心經贊》云:“善哉李子小篆字,其間無篆亦無隸。心忘其手手忘筆,筆自落紙非我使。正使匆匆不少暇,倏忽千百初無難。稽首《般若多心經》,請觀何處非般若。”心忘其手,手忘其筆,這是虞世南曾經提到過的境界。蘇軾認為,高妙的書寫境界并非是刻意進行造型的布置,而是任筆自為,這樣就無處不合乎般若境界了。

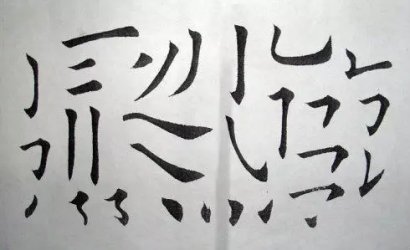

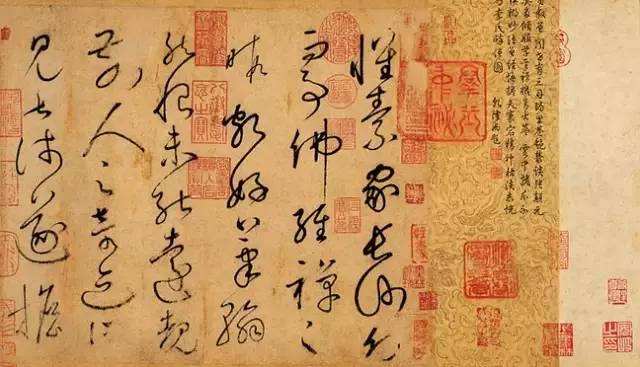

僧人智永的書法作品

《壇經》對此境界有類似的表述:“般若三昧即是無念。何名無念?若見一切法,心不染著,是為無念。用即遍一切處,亦不著一切處;但凈本心,使六識出六門,于六塵中,無染無雜,來去自由,通用無滯,即是般若三昧。”(般若品第二)《壇經》所言無念,有兩重含義,一個是體,一個是用。從體而言,無念法門意味著心無染著,不執著于任何存在;從用而言,無念心體又能夠揮運自在而不凝滯。

禪宗所悟入的無念三昧,當然比蘇軾所提及的尚意書法之境更為高妙透徹,但兩者之間仍存在明顯的相似性。其一就心體境界而言,兩者都強調無心的重要性,必須達到心無染著的地步方可算作無念或者無意。其次,這種無意或者無念的境界本身并非昏沉散亂,而具備無可比擬的創造性。只不過禪宗達至無念境界的方式是參禪,而書家達至無意境界的方式往往是喝酒。很坦誠地承認自己仍然以酒助書:“張長史草書,必俟醉,或以為奇,醒即天真不全。此乃長史未妙,猶有醉醒之辨,若逸少何嘗寄于酒乎?仆亦未免此事。”這段話東坡居士說對了一半,王羲之的創作的確比較穩定在一個很高的水準,但是這并不能說明他的創作狀態沒有麻醉劑的影響。因此蘇軾本人好酒后書寫,也并沒有違背王羲之所代表的傳統創作模式。他自稱“吾醉后能作大草,醒后自以為不及。”“仆醉后,乘興輒作草書十數行,覺酒氣拂拂,從十指間出也。”]可惜他并沒有草書作品流傳下來,因此無法斷定他的自我判斷是否恰切。但從中足可以看出蘇軾的創作態度,仍然貫徹了他無心為佳的尚意理念。

書寫過程中的無心之境也必須經過長年磨練才能達至無一事橫于胸中從而不計工拙的地步。米芾晚年也曾自詡“要須如小字,鋒勢備全,都無刻意做作乃佳。自古及今,余不敏,實得之。”無刻意造作,固然在莊子中已經有明確的闡釋,但是宋人對此的感悟,很大程度上是來自于禪宗。尤其是六祖一脈倡導的無念、不作意,對尚意諸家影響頗深。其實如果我們放寬視野,會發現不僅宋代,其實整個古典書法時期都注重無意之中的創作勝過刻意的篇章謀劃,不過宋人深受禪宗無念之影響而對此詳加闡發而已。后世如傅山也主張,無念境界勝過有意布置:“寫字無奇巧,只有正拙。正極奇生,歸于大巧若拙已矣。不信時,但于落筆時先萌一意,我要使此字為如何一勢,及成字后與意之結構全乖,亦可以知此中天倪造作不得矣。手熟為能,邇言道破。王鐸四十年前字極力造作,四十年后無意合拍,遂能大家。”

禪宗所悟入的無念三昧,當然比蘇軾所提及的尚意書法之境更為高妙透徹,但兩者之間仍存在明顯的相似性。其一就心體境界而言,兩者都強調無心的重要性,必須達到心無染著的地步方可算作無念或者無意。其次,這種無意或者無念的境界本身并非昏沉散亂,而具備無可比擬的創造性。只不過禪宗達至無念境界的方式是參禪,而書家達至無意境界的方式往往是喝酒。很坦誠地承認自己仍然以酒助書:“張長史草書,必俟醉,或以為奇,醒即天真不全。此乃長史未妙,猶有醉醒之辨,若逸少何嘗寄于酒乎?仆亦未免此事。”這段話東坡居士說對了一半,王羲之的創作的確比較穩定在一個很高的水準,但是這并不能說明他的創作狀態沒有麻醉劑的影響。因此蘇軾本人好酒后書寫,也并沒有違背王羲之所代表的傳統創作模式。他自稱“吾醉后能作大草,醒后自以為不及。”“仆醉后,乘興輒作草書十數行,覺酒氣拂拂,從十指間出也。”]可惜他并沒有草書作品流傳下來,因此無法斷定他的自我判斷是否恰切。但從中足可以看出蘇軾的創作態度,仍然貫徹了他無心為佳的尚意理念。

書寫過程中的無心之境也必須經過長年磨練才能達至無一事橫于胸中從而不計工拙的地步。米芾晚年也曾自詡“要須如小字,鋒勢備全,都無刻意做作乃佳。自古及今,余不敏,實得之。”無刻意造作,固然在莊子中已經有明確的闡釋,但是宋人對此的感悟,很大程度上是來自于禪宗。尤其是六祖一脈倡導的無念、不作意,對尚意諸家影響頗深。其實如果我們放寬視野,會發現不僅宋代,其實整個古典書法時期都注重無意之中的創作勝過刻意的篇章謀劃,不過宋人深受禪宗無念之影響而對此詳加闡發而已。后世如傅山也主張,無念境界勝過有意布置:“寫字無奇巧,只有正拙。正極奇生,歸于大巧若拙已矣。不信時,但于落筆時先萌一意,我要使此字為如何一勢,及成字后與意之結構全乖,亦可以知此中天倪造作不得矣。手熟為能,邇言道破。王鐸四十年前字極力造作,四十年后無意合拍,遂能大家。”

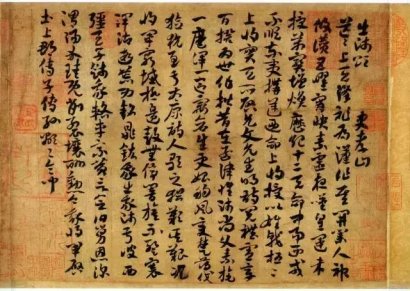

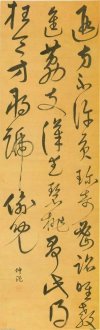

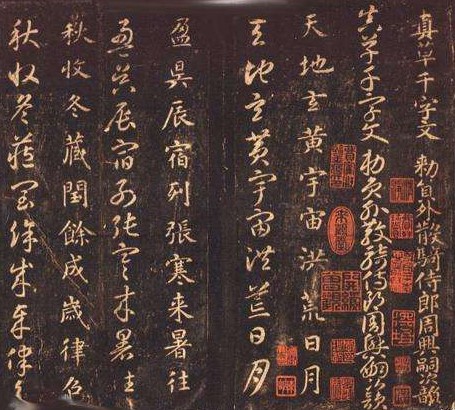

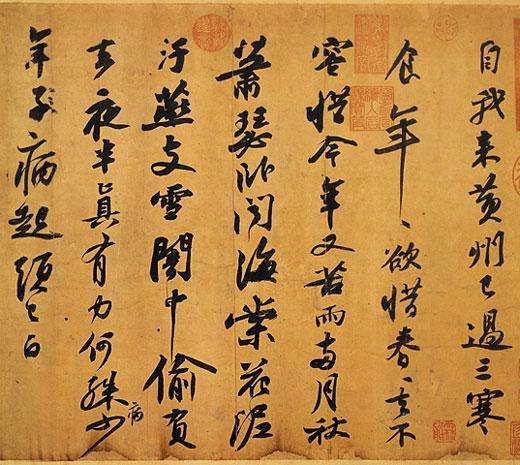

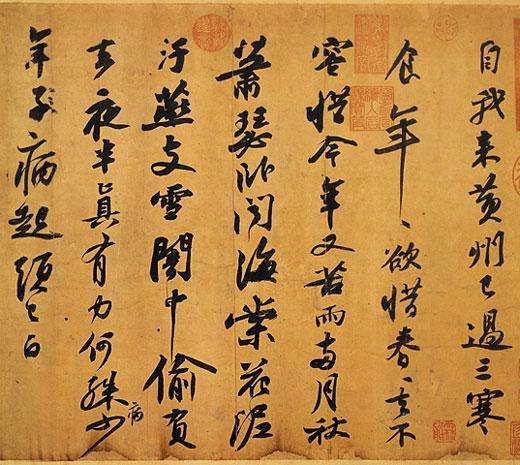

蘇軾《黃州寒食帖》

無住:書法規則及其突破

正是因為真正的書法創作強調無意乃佳,所以古典書法作品往往面貌各異。不僅各個時代不同,其實每個書家也各有千秋,甚至同一書家的不同作品,同一作品的不同位置,其造型都不雷同。這種不為規則所局限的能力,我們借用禪宗的術語,可以稱之為“無住”。無住也是三昧之一,住此三昧時能觀見諸法念念無常無有住時。同時在《維摩詰經》中提出“從無住本立一切法”的觀點,由此中土佛學多將無住理解為空性的另外一種表達。《壇經》中對無住之說更加重視:“無住者:人之本性,于世間善惡好丑,乃至冤之與親,言語觸刺欺爭之時,并將為空,不思酬害,念念之中,不思前境。若前念、今念、后念,念念相續不斷,名為系縛。于諸法上,念念不住,即無縛也。此是以無住為本。”它將抽象的無住,闡發為具體翔實的心性涵養途徑,認為人如果能擺脫對于所有觀念的執著,便能達到終極的解脫。

禪宗的這種觀點滲透到東方的技藝之中,心體無住的目的便不是終極解脫,而是達到技藝的高端境界。就書法藝術而言,歷代大師所留下的作品,固然可以作為臨習的對象,但如果住于這些經典之中,那么反而是不能真正理解這些作品。同樣,書寫的過程充滿技巧,而如果斤斤于這些技巧,那么同樣無法達到很高的境界。既要遵循規范并獲得技巧,同時要超越規范和技巧。這貌似是矛盾的要求,因此歷代書家也不乏對此難題的解決途徑。

其一是增加書寫過程的即興性質,如唐代狂草的書寫便是其中的典型。韓愈《送高閑上人序》中評價張旭道:“旭之書變動如鬼神不可端倪”,他認為張旭草書的變幻程度甚至已經超出了想象力的極限,而只能歸之于鬼神的啟示了。朱長文《續書斷》對張旭字形描述作“逸勢奇狀,莫可窮測”,他認為張旭對于字形的創造性變化能力幾乎是無窮無盡的。而似乎這種創造能力必須在出神的狀態下才能完成,所以張旭在清醒的日常狀態下也自認為無法再現這種創造能力。懷素的情況與張旭類似,也以極強的創造性著稱。許瑤《題懷素上人草書》中講到:“志在新奇無定則,古瘦淋漓半無墨”,書法在唐代已經形成了很多定勢,而狂草的出現卻打破了這些定勢。《懷素上人草書歌》中戴叔倫描述道:“心手相師勢轉奇,詭形怪狀翻合宜”,他指出了重要的一點就在于懷素字形狂怪同時反而能夠合理,并沒有違背基本的審美原則。

其二是增加書寫過程的自我印記,這在明末書家中得到普遍體現。在徐渭看來,所謂本色書寫就是突破傳統字形的限制而表現自我的面目:“書法既熟,須要變通,自成一家,始免奴隸。王變白云體,歐變右軍體,柳變歐陽體,虞永褚李顏,皆自變其體。”傅山也極力反對書奴習氣:“字亦何與人事,政復恐其帶奴俗氣,若得無奴俗習,乃可與論風期日上耳,不惟字。”

正是因為真正的書法創作強調無意乃佳,所以古典書法作品往往面貌各異。不僅各個時代不同,其實每個書家也各有千秋,甚至同一書家的不同作品,同一作品的不同位置,其造型都不雷同。這種不為規則所局限的能力,我們借用禪宗的術語,可以稱之為“無住”。無住也是三昧之一,住此三昧時能觀見諸法念念無常無有住時。同時在《維摩詰經》中提出“從無住本立一切法”的觀點,由此中土佛學多將無住理解為空性的另外一種表達。《壇經》中對無住之說更加重視:“無住者:人之本性,于世間善惡好丑,乃至冤之與親,言語觸刺欺爭之時,并將為空,不思酬害,念念之中,不思前境。若前念、今念、后念,念念相續不斷,名為系縛。于諸法上,念念不住,即無縛也。此是以無住為本。”它將抽象的無住,闡發為具體翔實的心性涵養途徑,認為人如果能擺脫對于所有觀念的執著,便能達到終極的解脫。

禪宗的這種觀點滲透到東方的技藝之中,心體無住的目的便不是終極解脫,而是達到技藝的高端境界。就書法藝術而言,歷代大師所留下的作品,固然可以作為臨習的對象,但如果住于這些經典之中,那么反而是不能真正理解這些作品。同樣,書寫的過程充滿技巧,而如果斤斤于這些技巧,那么同樣無法達到很高的境界。既要遵循規范并獲得技巧,同時要超越規范和技巧。這貌似是矛盾的要求,因此歷代書家也不乏對此難題的解決途徑。

其一是增加書寫過程的即興性質,如唐代狂草的書寫便是其中的典型。韓愈《送高閑上人序》中評價張旭道:“旭之書變動如鬼神不可端倪”,他認為張旭草書的變幻程度甚至已經超出了想象力的極限,而只能歸之于鬼神的啟示了。朱長文《續書斷》對張旭字形描述作“逸勢奇狀,莫可窮測”,他認為張旭對于字形的創造性變化能力幾乎是無窮無盡的。而似乎這種創造能力必須在出神的狀態下才能完成,所以張旭在清醒的日常狀態下也自認為無法再現這種創造能力。懷素的情況與張旭類似,也以極強的創造性著稱。許瑤《題懷素上人草書》中講到:“志在新奇無定則,古瘦淋漓半無墨”,書法在唐代已經形成了很多定勢,而狂草的出現卻打破了這些定勢。《懷素上人草書歌》中戴叔倫描述道:“心手相師勢轉奇,詭形怪狀翻合宜”,他指出了重要的一點就在于懷素字形狂怪同時反而能夠合理,并沒有違背基本的審美原則。

其二是增加書寫過程的自我印記,這在明末書家中得到普遍體現。在徐渭看來,所謂本色書寫就是突破傳統字形的限制而表現自我的面目:“書法既熟,須要變通,自成一家,始免奴隸。王變白云體,歐變右軍體,柳變歐陽體,虞永褚李顏,皆自變其體。”傅山也極力反對書奴習氣:“字亦何與人事,政復恐其帶奴俗氣,若得無奴俗習,乃可與論風期日上耳,不惟字。”

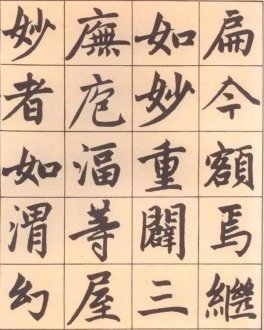

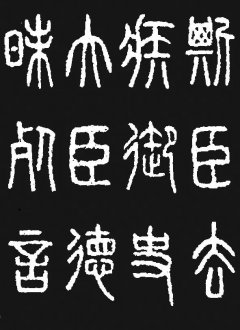

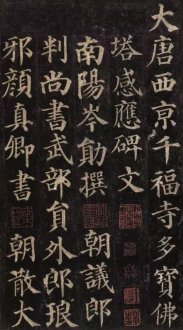

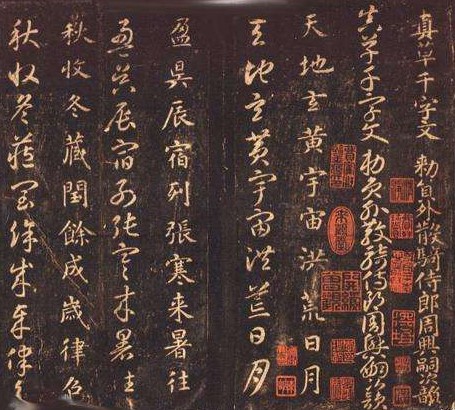

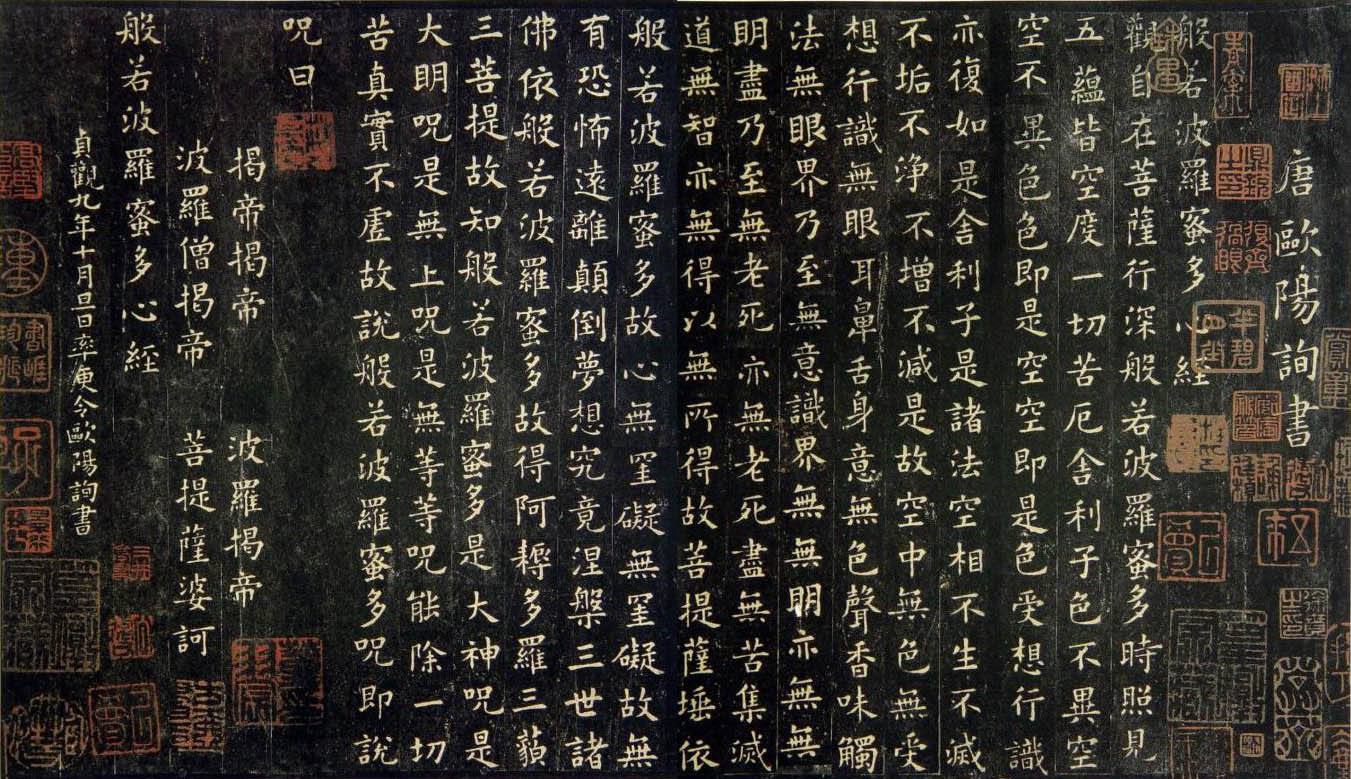

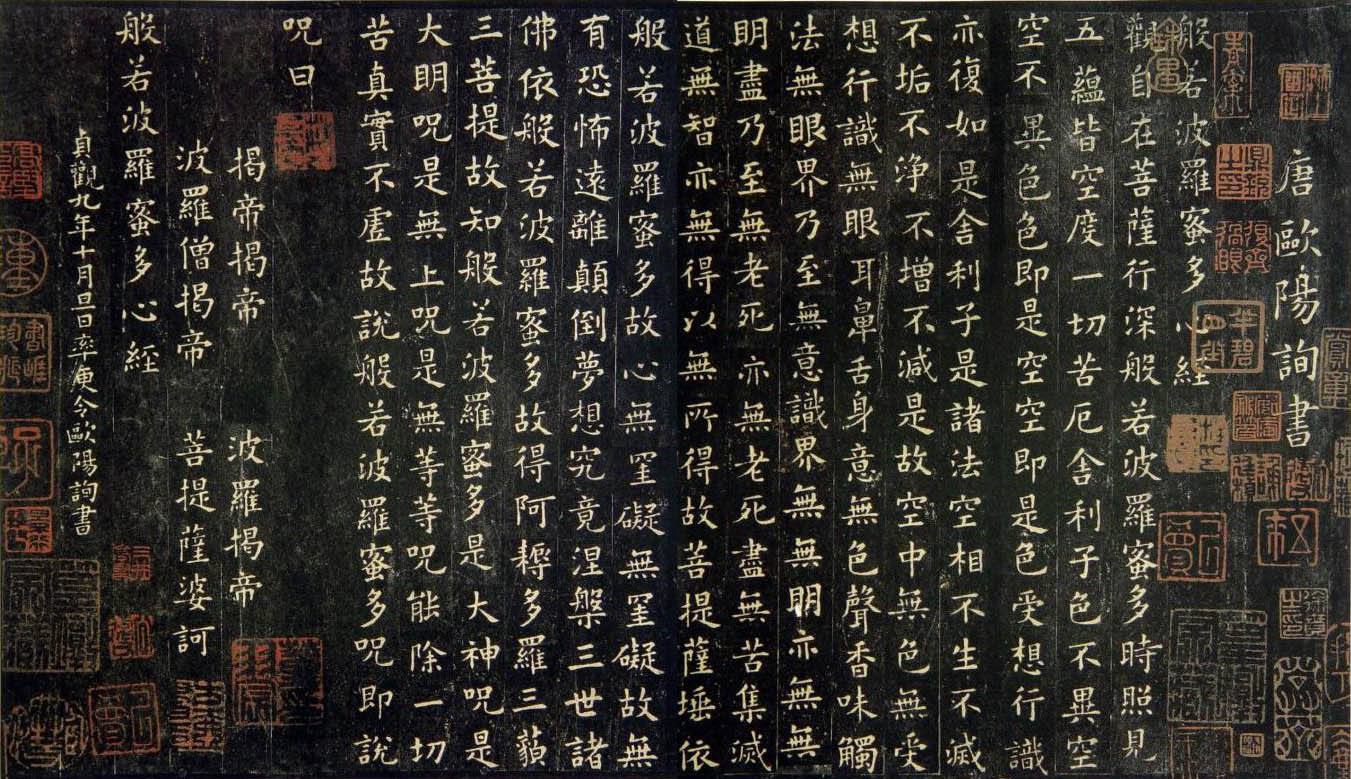

《心經》歐陽詢

其三是借助禪宗的無住法門來突破傳統,對此董其昌頗有體悟。他在《畫禪室隨筆》中講到:“藥山看經曰:‘圖取遮眼,若汝曹看牛皮也須穿。’今人看古帖,皆穿牛皮之喻也。古人神氣,淋漓翰墨間,妙處在隨意所如,自成體勢。故為作者,字如算子,便不是書,謂說定法也。”董其昌指出,古典書法的巧妙之處便在于隨意所至而不為規矩所困。如果完全按照程序來布置,便如同禪宗所謂定法,反而為法所束縛了。他有段著名論述曰:“大慧禪師論參禪云:譬如有人,具萬萬貲。吾皆籍沒盡,更與索債。語殊類書家關捩子。米元章云:如撐急水灘船,用盡氣力,不離故處。蓋書家妙在能合,神在能離。所欲離者,非歐虞褚薛諸名家伎倆,直欲脫去右軍老子習氣,所以難耳。那叱析骨還父,析肉還母,若別無骨肉,說甚虛空粉碎,始露全身。晉唐以后,惟楊凝式解此竅耳。趙吳興未夢見在。□余此語,悟之。楞嚴八選義,明還日月,暗還虛空。不汝還者,非汝而誰?然余解此意,筆不與意隨也。”參禪要參到心行處滅、言語道斷方算入門,董其昌借助這一理念,認為學書也要達到不住于任何經典書風方算登堂入室。他借用《楞伽經》“不汝還者,非汝而誰”的觀念,認為摒棄所有后天熏陶,最終展現出來的才是書家自身面目。如是他的無住觀念,又同第二種立場有了關聯。

在當前,書法創作面臨嚴重的程式化傾向。雖然很多人意識到了問題的存在,但是對于如何解決這一問題卻缺少有效的思考。或者借助西方現代藝術的理念,以狂怪夸張為能事,或者干脆放棄了突破既有框架的努力,這都不是根本的解決方案。我們通過禪宗對于無相、無念、無住的闡發,一方面可以更為恰切地理解古典書法藝術,另外一方面,也是希望借此能擺脫目前書法創作所面臨的困境。

(轉摘與原文比略有刪減)

在當前,書法創作面臨嚴重的程式化傾向。雖然很多人意識到了問題的存在,但是對于如何解決這一問題卻缺少有效的思考。或者借助西方現代藝術的理念,以狂怪夸張為能事,或者干脆放棄了突破既有框架的努力,這都不是根本的解決方案。我們通過禪宗對于無相、無念、無住的闡發,一方面可以更為恰切地理解古典書法藝術,另外一方面,也是希望借此能擺脫目前書法創作所面臨的困境。

(轉摘與原文比略有刪減)