書法用筆之“力”與“勢”

2018年07月18日08:42 來源:中國藝術報原標題:書法用筆之“力”與“勢”

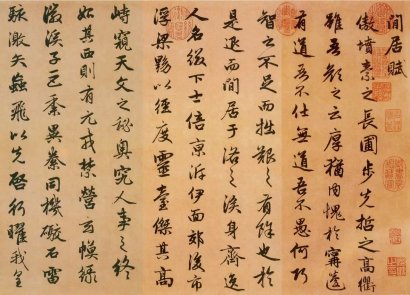

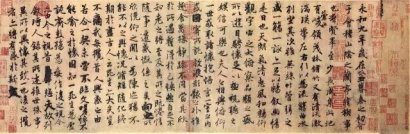

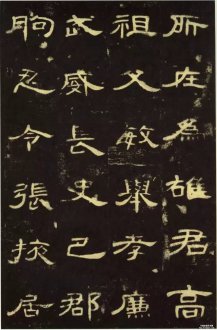

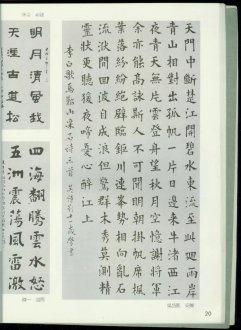

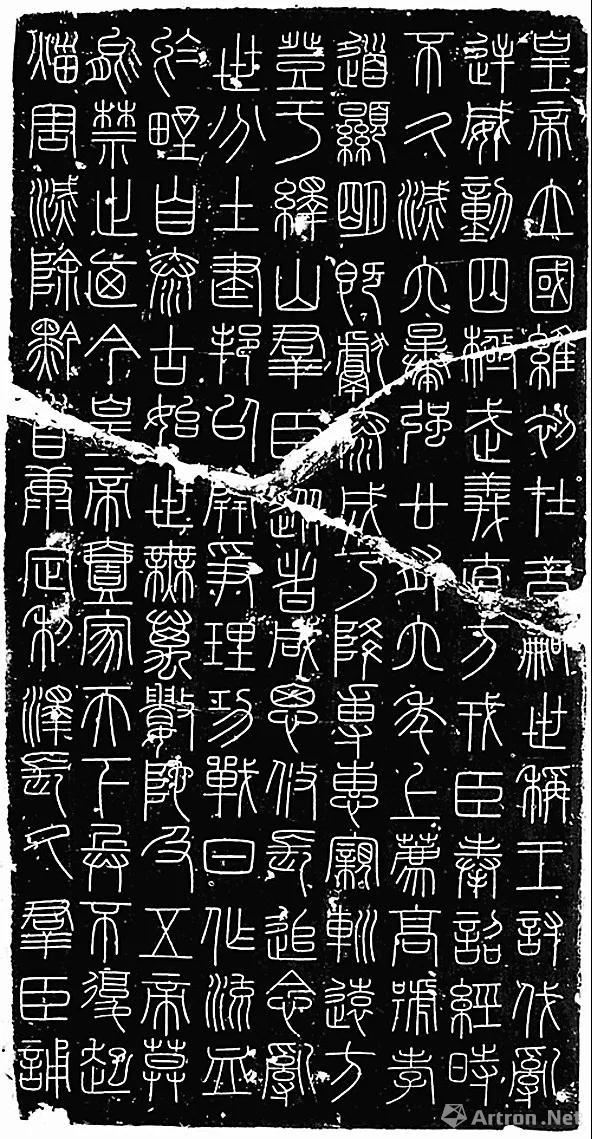

鐸山刻石 李斯

古代《詩經》中的作者,曾由老鼠產生靈感,創作出《碩鼠》的諷喻詩篇。秦朝宰相李斯也因為有悟于鼠的不同境遇不同生活,而堅定了擇木而棲、修身兼濟的思想,博學萬卷之后尊用三公。北宋《墨池編》錄李斯《用筆法》一文,后《四庫全書》所輯《歷朝書論》又簡約名其《論用筆》;至今真偽之說終不一致,卻也能觀窺發端。

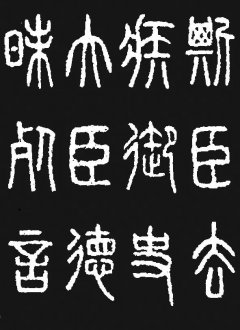

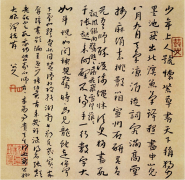

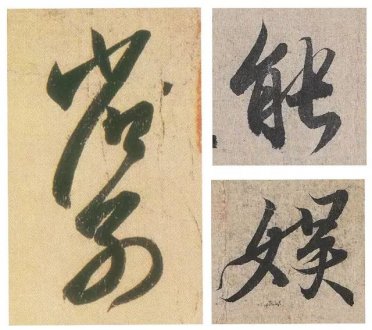

李斯善篆書,小篆多要求婉麗且遒勁。又因彼時鐘鼎文字的影響,婉麗并不重要,遒勁才是首位。遒非剛,是行云流水,游刃有余。好似琴弦,雖細細卻能作鏗鏘之聲。荊軻刺秦王所用匕首,與庖丁所用尖刀,都是此種美感,一報金臺動撼之恩,一合桑林至誠之舞,全在“專致”一處。李斯言行律令,盡峻極清,每為專固。若秦王所負八尺長劍就好似是鐘鼎彝文了,需雍雅揮之才好看。當然偶作奮筆也頗能御敵成效,氣力非凡。后來杜甫對李十二娘的描寫,張旭對公孫大娘的頓悟等劍舞,一脈相承了鐘鼎文字的健捷嚴謹姿態和倜儻天真的神情,傳李斯云“先急回,后疾下;如鷹望鵬逝,信之自然,不得重改。”“來如雷霆收震怒,罷如江海凝清光”。沒這一種果敢,或者赴洛舉鼎的英韻,就別模擬鳥蟲篆字,也更別寫大草書了,頂多寫成善舞的長袖,不是水袖也不是廣袖,卻不能有真正劍器的颯爽。不可以有傲氣,但須“要有傲骨”,亦是如此。這自然和王氏群賢的“筋骨論”密切有關。“筋骨”非是楷行書專用,而是“下筆有神”的通論,貫穿始終。

但這種英勇,亦須要含而不露,才是真正的壯美。荊軻內勇而外和,他所等待的智蓋聶也是,而同行秦國的秦舞陽是外勇內誠,所以此間勇者未如霸者。霸者,除去自身勇武,還要擅擇善任,經營得當。荊氏再待,是為成仁;孟母三遷,是為養德;孔子擇其善者而從之其不善者而改之,是為修身;良禽擇桐木而方棲,君子觀鼠而有悟,是為齊家治國;無分清濁無以明天地,不善取舍又怎能知利害。又如詞牌《蝶戀花》竟然寫熱戀,更叫人觸目驚心。曹翁筆下,大花園里取個名字,還拿“武陵桃源”和“秦人舊舍”突出強調了避亂的含意,所以不用詞牌《武陵春》來歌頌春天也許要好些。所以,達到真正勇、英、豪杰的前提,是深入清醒地了解客觀實際;書寫真正楷行草轉的前提,是深入透徹地學習筆的力與勢。

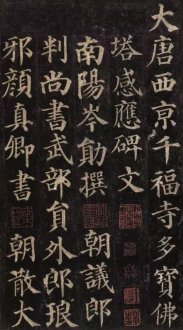

又如陸游有詩句“滿村聽說蔡中郎” ,記錄了趙五娘故事廣泛流傳的情景。這一故事給蔡邕帶來了不少議論,關云長大戰秦叔寶,一堆人圍著鳳姐這張巧嘴等新意,無奈鳳姐心思不在此處,于是底下就團團的坐了一屋子,吃了一夜酒就散了,一邊是熱鬧非凡,一邊是“冰涼無味”。一廂真一廂假。這首詩雖是陸游閑居所作,意境卻飽憂不閑。太史公以李相“阿順茍合”“聽邪、廢適”遂“被五刑死” ,司馬子正亦感其受惑而“變易神器、本同末異”,民間不僅以其不若百里奚之育智安民及王翦之明勢保身,更有誤國亂天下之說;以毀大于譽,雖然太史公也稱其“功且與周、召列”。蔡邕則是由于董卓所累, “名澆身毀”,盡管當時已“縉紳諸儒莫不流涕”,“執政”亦悔之不及,卻也留下了董、蔡一般的印象,后來不少非議而謔。

蔡邕同為樂于選擇、博學廣智之人,也因為當朝重臣一恨而獲罪。與李斯不同處是,他主動選擇避開亂權高官,而不是躋身朝堂。為學當中,不能辨則無從學。不是大家都是寶玉那個和事佬脾氣,炭簍子戴得嘻哈有趣。王國維認為他這種承載了“所有人之痛苦”的主人公,只能走向極端的解脫方式。古今以來,我們的審美卻從來不肯極端,是要中和的。《讀書論》,也不能揪住那幾個兔走鷹隼飛的詞語,一味蠻力、制造禿筆。還是要靜下來,仔細讀一讀。

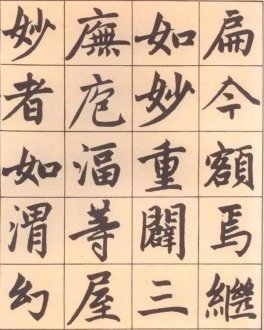

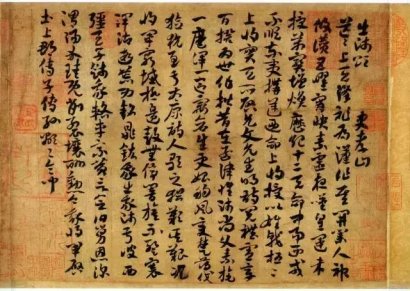

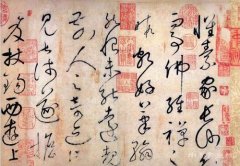

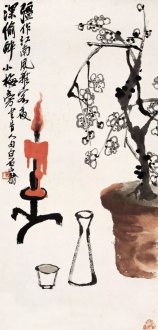

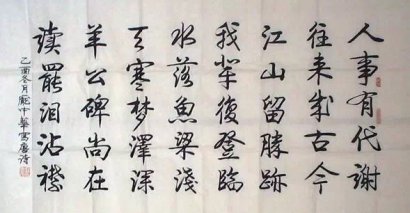

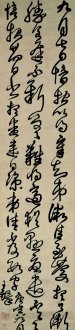

蔡邕《筆論》開篇:“書者,散也。欲書先散懷抱,任情恣性,然后書之。”這個“恣”字可讀。恣,源出于自心的感受,自得自在。參看李白“人生老大須恣意,看君解作一身事”“人生得意須盡歡,莫使金樽空對月”“人生在世不稱意,明朝散發弄扁舟”等句子。得意而寓形,散懷而深情。散,本作寄托,向往,也不是松散懈怠之意。散是為有感而發,恣是為意氣相傾,所謂后來胸中有畫、心手兩和之類。不然散開衣袖肆意胡為、心猿意馬躁動不安,怎么好“沉密神彩,如對至尊”,如何能順暢書寫?莊子說物我兩忘,是為至靜,老子謂天真嬰兒,是為至誠;摒除雜質,才能夠得諸“意”,才能夠將自然納入懷抱、將懷抱托乎自然,才能夠是在門室邊上轉一轉,開始談論藝術。

“為書之體,須入其形。”沸反盈天的一個心靈,不納外物,如何傳神傳形。蔡邕后文那一串若此若彼也無用處了, “縱橫有可象者,方得謂之書矣”。師曠善聽,曾經諫止靡靡之音;中郎從琴聲聽出殺心也是了得,并有爨下救焦尾的雅事廣為流傳。

免責聲明:以上內容均來自網絡,版權歸原作者所有,如有侵犯您的原創版權請告知,我們將盡快刪除相關內容。