錢穆:讀書與游歷

行萬里路,讀萬卷書,古人每以游歷與讀書并言,此兩者間,實有其相似處,亦有其相關(guān)處。到一新環(huán)境,增新知識,添新興趣,讀新書正亦如游新地。但游歷必有導游。游羅馬、巴黎、倫敦,各地不同。入境問俗,導游者會領(lǐng)導你到先該去的處所。讀書亦然,亦該有導讀。一美國人去羅馬,總會去看梵蒂岡教廷。去巴黎,總會登拿破侖凱旋門。去倫敦,總會逛西敏寺。但總不該去羅馬巴黎倫敦尋訪白宮與自由神像。游客興趣不同,盡可或愛羅馬,或愛倫敦巴黎。亦可三處全愛或全不愛。但游客總是客,游覽則貴能客觀。

讀書亦然,讀書求客觀,先貴遵傳統(tǒng),有師法,亦即如游客之有導游。如欲通中國文學,最先當讀《詩經(jīng)》。讀《詩經(jīng)》,便應知有風雅頌與賦比興。不知此六義,《詩經(jīng)》即無從讀起。朱子《詩集傳》,是此八百年讀《詩經(jīng)》一導游人。但導游人亦可各不同。領(lǐng)你進了梵蒂岡教廷,先后詳略,導游人指點解說可以相異。朱子作《詩經(jīng)》導讀,先教人不要信詩傳,那卻在朱子前后數(shù)千年來,引起了種種爭論。朱子解說國風,又說其間許多是男女淫奔之詩,此在朱子前后數(shù)千年來,又有莫大異同。讀《詩經(jīng)》者,可以循著朱子之導讀,自己進入《詩經(jīng)》園地,觸發(fā)許多新境界,引生許多新興趣。亦盡容你提出許多新問題,發(fā)揮許多新意見。

近人讀《詩經(jīng)》卻不然,好憑自己觀點,如神話觀,平民文學觀等,那都是西方文學觀點。如帶一華盛頓導游人去游羅馬巴黎倫敦,最多在旅館中及街市上,可有許多相似處。此游人盡留戀其相似處,不愿亦不知游覽其相異處。卻還要說羅馬巴黎倫敦不如華盛頓。他在華盛頓生長,自可留戀華盛頓,但不妨暫游異地,領(lǐng)略其風光景色,倦而思返,亦盡可向華盛頓居民未去過羅馬巴黎倫敦者作一番新鮮報道。使聽者亦如身游,依稀想像,知道華盛頓外尚有羅馬巴黎倫敦諸城市之約略情況。

讀書人在人群中之可愛處正在此。行萬里路,讀萬卷書,茶余酒后,至少可資談助,平添他人一解頤。若要說《詩經(jīng)》中亦有神話,亦有平民文學,正如說羅馬巴黎倫敦亦有咖啡館,則何貴其為環(huán)游歐邦一游客。其實咖啡館亦不尋常。余曾游羅馬,有一咖啡館,有數(shù)百年來各地名詩人作家前往小飲,簽名留念,我亦曾去一坐。臨離時,飛機誤點,從上午直耽擱到下午,一位久居羅馬的朋友送行,陪著我接連到了許多新去處。下午兩時后,飛機繼續(xù)誤點,那位朋友問我,曾去過某一咖啡店否。余答未。那朋友云:此刻尚有余暇,可一去。待到那咖啡店,才知不虛此行。臨走還買了大包咖啡上飛機。香溢四座,贏得同機人注意。但我因在羅馬住過了一星期,才覺此咖啡店值得一去。若初來羅馬,即專誠去那咖啡店,豈不荒唐之甚。又若無那位久住羅馬的朋友,又何從去訪此咖啡店。

讀一新書,究比游一新地,復雜更多。識途老馬,游歷易得,讀書難求。近人讀書,好憑新觀點,有新主張。一涉?zhèn)鹘y(tǒng),便加鄙棄。讀《詩經(jīng)》,可以先不究風雅頌與賦比興,譬如逛羅馬,不去梵蒂岡。憑其自己觀點,盡在《詩經(jīng)》中尋神話,尋民間文學,《詩經(jīng)》中亦非沒有。譬如去羅馬,盡進咖啡館。但若讀了《詩經(jīng)》還讀《楚辭》,《楚辭》中亦有神話,卻少見民間文學。讀了《楚辭》,更讀漢賦,連神話氣息也少了。這如游了羅馬再去意大利其他城市,在游者心中,渺不見各城市除卻馬路汽車咖啡館外,更有何關(guān)聯(lián)之點,便肆口說意大利無可游。

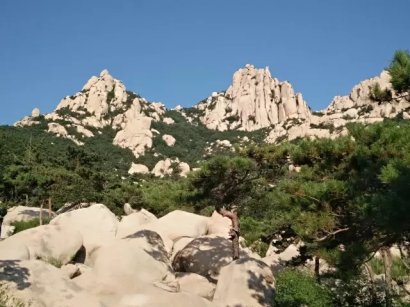

其實憑此心情,再去巴黎倫敦,乃及英法其他各城市,亦將感英法無可游。只因此游者先憑自己觀點,自己主張,要去異地亦如家鄉(xiāng),宜其感到無可留戀,只有廢然而返。但今天我們中國讀書人心情,卻又顛倒正轉(zhuǎn),只感異地好,家鄉(xiāng)一無是處。我是江南太湖流域人,上有天堂,下有蘇杭,洞庭西湖,名勝古跡,廟宇園亭,人情風俗,花草樹木,飲膳衣著,自幼浸染,一到外地,亦懂得欣賞新異,但總抹不去我那一番戀舊思鄉(xiāng)之情緒。我讀《詩經(jīng)》十五國風,不論是鄭風,邶、鄘、衛(wèi)、魏、秦諸國,每感他們之間,各各有別。讀三千年前人古詩,亦如游神往占,抑且遍歷異地,較我讀后人詩,如范石湖,如陸放翁,他們所詠,正多在我家鄉(xiāng)太湖流域一帶,但我縱愛太湖,亦愛其他地區(qū)。如讀陶淵明詩,便想像到廬山栗里。讀鄭子尹詩,便想像到貴州遵義。我幸而也都曾去過,異鄉(xiāng)正如家鄉(xiāng),往代正如現(xiàn)代。讀書也等如游歷,而游歷還等如讀書,使我在內(nèi)心情緒上,平增無限愉快。

我不幸不能讀外國書。我又不幸而不能漫游世界各地,只困居在家鄉(xiāng)太湖流域之一帶。常愛孔子一車兩馬,周游列國。愛司馬遷年二十即南游江淮,上會稽,探禹域,窺九疑,浮于沅湘,北涉汶泗,講業(yè)齊魯之都,觀孔子之遺風。鄉(xiāng)射鄒峰,厄困鄱薛彭城,過梁楚以歸。后人所謂行萬里路讀萬卷書之想像,即從司馬遷來。我則只能借讀書為臥游。又幸中國書中異地廣,歷史久。我常愛讀酈道元之《水經(jīng)注》,不僅多歷異地,亦復多歷異時。古代北方中國,依稀仿佛,如或遇之。

我中年后,去北京教書,那時北大清華燕京諸校,每年有教授休假,出國進修,以一年或半年為期。一則多數(shù)教授由海外學成歸來,舊地重游,亦一快事。二則自然科學方面,日新月異,出國吸收新知,事更重要。亦有初次出國,心胸眼界,得一新展拓。此項制度,備受歡迎。但我認為,我們究是中國人,負中國高等教育之大任。多讀外國書,也不應不讀些中國書。多去國外游歷,也不應不在國內(nèi)稍稍走走。我更想中國人文地理,意義無窮。我家鄉(xiāng)三四華里內(nèi),有一鴻山,亦名皇山,實則僅是一小土丘,但相傳西周吳泰伯,逃避來此,即葬此山。東漢梁鴻孟光,亦隱居在此。每逢清明,鄉(xiāng)人來此瞻拜祭奠者麇集。我幼年即常游此山。稍后讀書愈多,于吳泰伯梁鴻,仰慕備至。游山如讀書,讀書如游山。舉此為例,中國各地,名勝古跡何限。中國幾千年歷史人物,及其文化積累,即散布在全中國各地。我愛讀中國地理書籍,上自《漢書·地理志》,下迄清代嘉慶《一統(tǒng)志》,而吾鄉(xiāng)周圍數(shù)十里內(nèi),有《梅里志》一書,上自吳泰伯,下迄清人如浦二田錢梅溪之流,幾乎三里五里,即有人物,即有故事,即有歷史,即有古跡,時代已過,而影像猶存。由此推想,中國各地,大如一部活書,游歷即如讀書,而又身歷其境,風景如舊,江山猶昔。黃鶴已去,而又如丁林威重返。讀中國書而不履中國地,豈不大可惋惜。所以我當時曾提倡,北京每年一批休假學人,何不分出一部分,結(jié)隊漫游中國本土,較之只往國外,應有異樣心情,異樣興感。而惜乎我那年雖亦有休假機會,而并未輪到。

但第二年正值抗戰(zhàn),北方學人,大批去西南,我獲游歷了廣東湖南廣西云南四川貴州各省,加之在北方幾年,亦曾游歷了河北山東河南陜西察哈爾綏遠各省,更加以東南浙江福建江西湖北各省,足跡所到亦不少,然心中想去而沒有能去的太多了。想多留而不能多留的又太多了。中國書讀不完,中國地也走不完。而更所遺憾的,當吾世之中國人,似乎心不愛中國,不愛讀中國書,亦不愛游中國地。更主要的,是不愛中國古人,因此中國古人所活動的天地,也連帶受輕忽,受厭棄。像是天地景物都變了,總似乎外國的天地景物,都勝過了中國。不讀中國書,則地上一切全平面化了。電燈自來水汽車馬路都比不上外國,但中國古人所想像天人合一的境界,則實是在中國地面上具體化了。即論北京一城,歷史相傳,已經(jīng)有八百年以上,一游其地,至少八百年歷史,可以逐一浮上心頭,較之游羅馬,至少無愧遜。較游巴黎倫敦,則遠為勝之。外國人游中國,都稱中國社會人情味濃。若彼輩來游者,能多讀幾本中國書,則知中國地面上之人情味,乃是包涵古今。三四千年前中國古社會之人情,仍兼融在中國地面上,可使游者心領(lǐng)神會,如在目前。如游臺灣嘉義吳鳳廟,瞻謁之余,兩百多年前吳鳳一番深情蜜意,忠肝義膽,其感天地而泣鬼神者,固猶可躍然重現(xiàn)于游人之心中乎?中國人稱人杰地靈,中國歷史悠久,文化深厚,三四千年來全國人物,遍及各地,又一一善為保留其供后人以瞻拜游眺之資。故就全世界言,地之最靈,宜莫過于中國,而中國書則為其最好之導游。

余嘗愛讀王漁洋詩,觀其每歷一地,山陬水澨,一野亭、一古廟、一小市、一荒墟,乃至都邑官廨,道路驛舍,凡所經(jīng)駐,不論久暫,無不有詩。而其詩又流連古今,就眼前之風光,融會之于以往之人事,上自忠臣義士,下至孤嫠窮儒,高僧老道,娼伎武俠,遺聞軼事,可歌可泣,莫不因地而興感,觸目而成詠。乃知中國各地,不僅皆畫境,亦皆是詩境。詩之與畫,全在地上。畫屬自然,詩屬人文,地靈即見于人杰。中國人又稱,天下名山僧占盡,其實是中國各地乃無不為歷史人物所占盡。亦可謂中國人生于斯,長于斯,老于斯,葬于斯,子子孫孫永念于斯。三四千年來之中國文化,中國人生,中國歷史,乃永與中國土地結(jié)不解緣。余嘗讀中國詩人之歌詠其所游歷而悟得此一意,而尤于漁洋詩為然。久而又悟得漁洋詩之風情與技巧,固自有其獨至,然漁洋又有一秘訣,為讀其詩者驟所不曉。蓋漁洋每至一地,必隨地瀏覽其方志小說之屬,此乃漁洋之善擇其導游。否則縱博B聞W強Q記,又烏得先自堆藏此許多瑣雜叢碎于胸中。若果先堆藏此許多瑣雜叢碎于胸中,則早已窒塞了其詩情。然其詩情則正由其許多瑣雜叢碎中來。若果漫游一地,而于其地先無所知,無有導游,何來游興。今日國人,已多不喜讀中國書,則又何望其能安居中國之土地,而不生其僑遷異邦之遐想乎?

猶憶十九年前在美國,偶曾參加一集會,兩牧師考察大陸,返國報告,攜有許多攝影放映,多名勝古跡。南方如杭州之西湖,北方如山東之泰山,更北如萬里長城等,預會者見所未見,欣賞不置,因嘆美中國之大陸,而連帶向往共黨之統(tǒng)治。認為在此統(tǒng)治下而有此美境,此種統(tǒng)治絕不差。兩牧師宣傳宗旨,果獲成績。不悟此種名勝古跡,乃從中國歷史文化中產(chǎn)出,與現(xiàn)實政權(quán)無關(guān)。即論西湖,遠自唐代白樂天興白堤,中歷五代吳越國錢武肅王勤疏浚,宋初林和靖高隱,中葉蘇東坡興蘇堤,下逮南渡,建都余杭,西湖規(guī)模,始約略粗定。這已有了三四百年以上不斷創(chuàng)建之歷史。泰山更悠遠。戰(zhàn)國不論,秦皇漢武,登臨封禪,下迄宋真宗。其他儒道人物,種種興建及其遺跡,遂得為中國五岳之冠冕。其歷史年代,尤遠在西湖之上。而萬里長城,更與中國國防歷史古今聯(lián)貫。一登其遺址,自起人生無窮之懷思。故知凡屬中國之地理,都已與中國歷史融成一片。不讀書,何能游。不親身游歷,徒睹歷史記載,亦終為一憾事。余在香港,又識一比利時青年,因游大陸,深慕中國文化。轉(zhuǎn)來臺灣,娶一中國籍女子為妻。又轉(zhuǎn)來香港,受讀新亞。其人讀中國書尚淺,而其在中國大陸之游歷,則影響其心靈者實深。

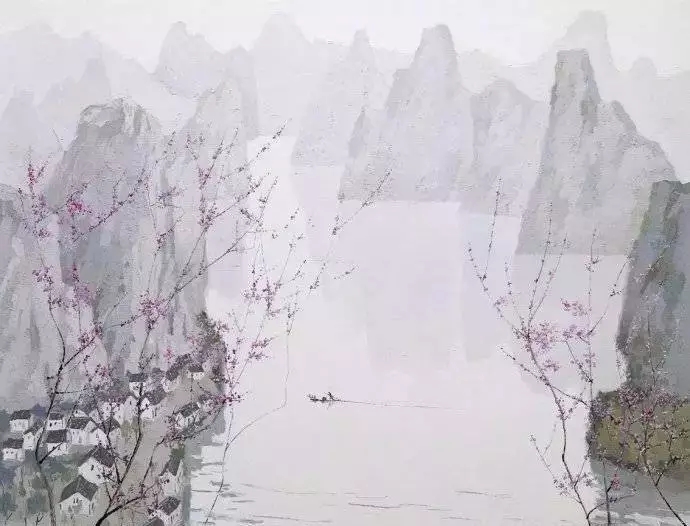

余亦因游倫敦巴黎羅馬,乃始于西歐歷史文化,稍有悟解,較之從讀書中得來者,遠為親切。每恨未能遍游歐土。然每念如多瑙萊因兩河,在彼土已兼融古今,并包諸邦,若移來中國,殆亦如四川嘉陵江,湖南湘江之類,只屬偏遠省區(qū)一河流。若如中國之長江大河,在歐美殆無其匹。而如廣西之漓江,浙江之富春江,其風景之幽美,恐在歐土,亦將遍找不得。即如洞庭彭蠡太湖,以擬美國之五湖,不論人文涵蘊之深厚,即論自然地理方面,其形勢風光之優(yōu)美多變,殆亦有無限之越出。而天臺太華五岳之勝,人文自然,各擅絕頂。又如云南一省,天時地理,云霞花草,論其偉大復雜,應遠在瑞士之上。惟瑞士在歐土之中,云南居中國之偏,若加修治,必當為世界之瑞士。以瑞士比云南,將如小巫之比大巫無疑。若如長安洛陽,較之歐土之有維也納,在歷史人文上,更超出不可以道里計。縱在中國宋后一千年來,不斷荒廢墮落,然稍經(jīng)整葺,猶可回復其往古盛況之依稀,供人之憑吊想望于無盡。

故中國地理,得天既厚,而中國人四千年來經(jīng)之營之,人文賡續(xù)自然之參贊培植之功,亦在此世獨占鰲頭。計此后,在中國欲復興文化,勸人讀中國書,莫如先導人游中國地。身履其地,不啻即是讀了中國一部活歷史,而此一部活歷史,實從天地大自然中孕育醞釀而來。不僅是所謂天人合一之人文大理想,而實具有幾千年來吾中華民族躬修實踐之大智大慧而得此成果,可以有目而共睹。求之歷史,不易驟入,求之地理,則驚心動魄,不啻耳提而面命。

舉其一例言之,中國以農(nóng)立國,水利工程,夙所注意。四川省灌縣有都江堰,可謂至今尚為世界上最偉大最奇險之一工程。抗戰(zhàn)時,多有歐美農(nóng)業(yè)水利專家來此參觀。吾國人好問如此工程當作何改進。彼輩答,如此工程,作長期研究尚了解不易,何敢遽言改進。此工程遠起秦代李冰,已具有兩千年以上之歷史。只求國人能一游其地,即可知科學落后,是近代事,在古代固不然。尤值發(fā)人深思者,中國科學建設,不僅專著眼在民生實利上,又兼深造于藝術(shù)美學上。游人初履其地,反易忽略其對農(nóng)田灌溉上之用心,而震駭于其化險為夷、巧奪天工處。而其江山之美,風景之勝,則又如天地之故意呈顯其奇秘于吾人之耳目,而人類之智慧與努力,乃轉(zhuǎn)隱藏而不彰。

其次再言園亭建設,即如蘇州一地,城鄉(xiāng)散布,何止百數(shù)。言其歷史,有綿歷千年之上者。言其藝術(shù)價值,莫不精美絕倫,各擅勝場,舉世稀遘。再推而至于太湖流域江浙兩省,其他各縣,或?qū)俟校驅(qū)偎郊遥蛟谏碌涝海蛳奠裟箯R宇。分言之,則星羅棋布。合言之,則實可謂遍地已園亭化。如游北京,更可了然。再推言之,亦可謂全中國已成園亭化,即讀古今詩人吟詠,一一默識其所在之地,亦可知其非夸言矣。

再次如言橋梁,自唐以下,各種體制,尚保留其原型,爭奇斗勝,各不相同。遍中國,就其膾炙人口,流傳稱述,而迄今仍可登臨瞻眺者,亦當不止二三十處。其他模擬仿佛者可勿論。又次如雕刻,大同之云岡,洛陽之龍門,甘肅之敦煌,特其匯聚之尤富者。而其他古雕刻或在廟,或在墓,分散各地,更難縷指。要之,此乃全中國地面園亭化之某種點綴而已。

更次如言農(nóng)村。多讀中國詩,觀其所歌詠,再作實地觀察,自知中國農(nóng)村,實亦如大園亭中一點綴。故中國園亭設計,茍占地稍廣,每喜特為布置農(nóng)村一角,此非園亭設計家之匠心獨創(chuàng),實只是其模擬中國地面園亭化之一境而已。又次言市集,亦可納入規(guī)模愈大之園亭中成為一景,即如北京頤和園之后山是也。

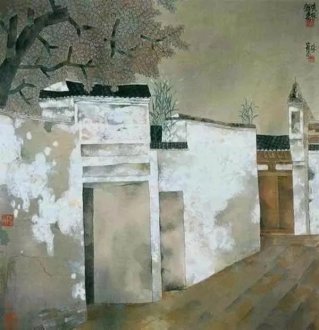

農(nóng)村然,市集然,則城鎮(zhèn)又何獨不然。故中國之大城鎮(zhèn),幾乎皆成為園亭化中之一角。尤可體認者,如古代之長安洛陽金陵開封余杭,茍成為全國中央政府之所在地,無不經(jīng)營成園亭化,曾一游北京城者,便可想知。北京及其四郊,尤其是西郊,展擴益遠,共同合成一大園亭結(jié)構(gòu)。除皇宮外,有名的園亭,可供分別游覽者,何止數(shù)十處。即私家住宅,擁有宅內(nèi)園亭者,若大若小,又何止百數(shù)千數(shù)。在此一園亭化之大結(jié)構(gòu)內(nèi),又擁有若干農(nóng)村市集,莫不如在大園亭中一小角落。

我游歐陸,最好注意其中古時期所遺存下的堡壘。因在中國絕難見到。即在中國古籍,上自《詩經(jīng)》三百首,下至《春秋》三傳所載二百四十年事,亦絕無見有此等堡壘之存在。同樣是封建時代,在西歐為堡壘化,在中國則為都市農(nóng)村化。魏晉南北朝以至隋唐時代之門第,今國人亦稱之為變相的封建,然其居家,不論本宅乃至別墅或莊園,皆園亭化,不堡壘化。余又好游西方之教堂,亦與中國僧寺道院不同。中國僧寺道院皆園亭化,西方教堂則不論哥特式乃至文藝復興后之新式,莫不帶有堡壘化。所謂堡壘化者,乃謂其劃然獨立于四圍自然與人文界之外,其存在之意義與價值,則各自封閉隔絕,外界則僅供其吸收與攫取之資。所謂園亭化者,則內(nèi)外融凝為一。天地自然,草木鳥獸,人文歷史,皆合為一體。中國人之所謂通天人合內(nèi)外,則胥可于其居處認取。

即言近代建筑,東西雙方,亦可以堡壘化與園亭化作分別。余在民初,曾屢游西湖;或步或艇,繞堤環(huán)水,眺矚所及,總覺整個西湖,渾成一境。縱有許多建筑,又有十景之稱,但氣味調(diào)和,風光不別。后來再去,忽有美術(shù)學校一座西式大樓出現(xiàn),平添了極濃重的占據(jù)割裂氣氛,至少那一邊的西湖舊景是破壞了。附近有平湖秋月一景,那只是一小亭,除其背倚堤岸的一面外,三面伸入湖中,湖光月色,沆瀣無際。但一翼新樓,巍峨崛起,把視線全擋了。只剩兩面,風景大為抹殺。固然一窗一欞,到處可以望湖睇月,但平湖秋月舊景之取義,則渺不復睹。而且以一小亭相形于龐然大物之旁,自顧卑穢,登其亭者,將滋局促不安之感。游者本求心情之寬暢,何耐心情之壓迫。若使此等新建筑接踵繼起,各踞片隅,互爭雄長,則整個西湖,亦成一割據(jù)分裂之局面。又使西湖而現(xiàn)代化,首先必有大旅社,使都市娛樂,可以盡量納入。湖上必備快速汽艇,使湖水盡成雪花飛濺,而四圍景色,可以轉(zhuǎn)瞬掠過。靈隱韜光諸寺,當先建宏偉之停車場。靜觀默賞,則以攝影機代之。湖山乃供侵略,風景不為陶冶。西方式之游樂區(qū),自成一套,亦將不見為不調(diào)和,但與中國式之情味則大不相同。

余又曾屢游灌縣,漫步街市,在一排中國式房屋之一端,忽矗立西式洋樓,使我驟睹,一如心目被刺,而整條街市,亦顯見為不調(diào)和。中國房屋,每在整條圍墻內(nèi),分門列居。其內(nèi)部固各有安頓,其外面則調(diào)和渾一。而西式洋樓,則必分離獨立,互相對峙。中國式之房屋,其內(nèi)部各有一天地,外面則共成一天地。西式房屋,內(nèi)部無天地,四面開窗,天地盡在外面。余亦曾游歐陸都市,一排住宅,同臨一馬路,可通電車汽車,前后開窗,可對外面天地。故住宅區(qū)與街市,形式無分。因此,西方都市,比較單式化,而中國都市則較為復式化,此觀于北京與巴黎華盛頓而即可知。亦如西方園亭較為單式化,中國園亭則較為復式化,此觀于倫敦之中央公園與北京之中央公園與北海中南海公園而可知。凡此單式化與復式化之比,任擇一例即可知。此因中國歷史社會文化人生乃在復式中求調(diào)和,而西方歷史社會文化人生則在單式中爭雄長。此在游歷中可獲實地觀察,而單憑讀書,則僅能作抽象之思索。但非讀書,則游歷亦無從作觀察。

因此我又想起,從前的中國智識分子,所謂士大夫階級,自有大一統(tǒng)的中央政府,遠從西漢以來,因有地方察舉制度,下及隋唐后之考試制度,全國各偏遠地區(qū)之智識分子,幾乎無不有長途跋涉、游歷中央政府所在地之機會。而自入仕以后,又因限制不在本土服務,更多遍歷全國各地之可能。凡屬擔任國家公共事務者,則無不使其有廣大而親切的對國家土地上一切有情感有認識的方便。這也是中國有悠久的歷史傳統(tǒng)一大關(guān)鍵。

不幸而近代國人,多讀外國書,多游外國地。更不幸而三十年來,青少年生長于臺灣一島之上,更無從親履中國地。僅讀中國書,亦無以親切了解中國之實情。不久我們重返大陸,卻宛如驟游異地,尚不能像赴歐美般,還比較有些影像,這實是我們當前一大堪隱憂警惕之事。