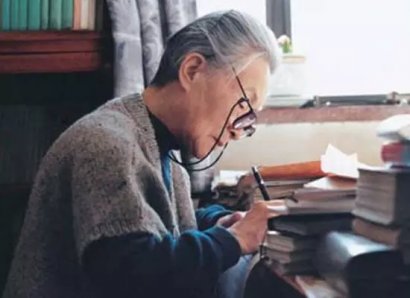

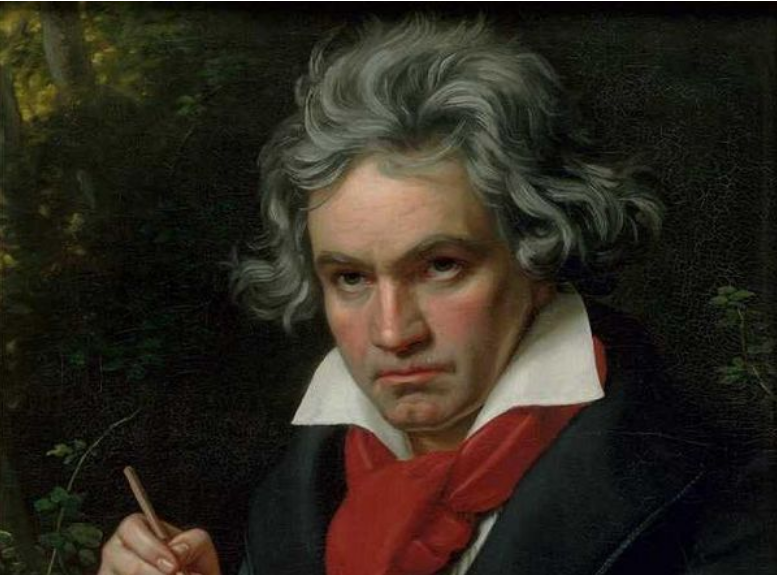

“樂圣”貝多芬

1770年出生于德國波恩,維也納古典樂派代表人物之一,歐洲古典主義時期作曲家。

4歲被父親逼著學鋼琴,小提琴,8歲學音樂基礎理論和管風琴,1783年正式發表第一首作品《鋼琴變奏曲》,1787年第一次去維也納,見到了莫扎特,并受其贊賞。1792年,拜海頓為師學習作曲,定居維也納。

貝多芬的作品是時代和個性結合的產物。他極大地擴展了交響音樂的思想內容,使之成為直接反映社會變革的體裁,鋼琴的表現幅度也大大增強。內容的擴展導致表現手法的創新:他突破了傳統的形式結構,動機型的主題運用和動力性的樂思發展,使音樂具有非凡的氣勢和力量;建立在功能體系上的變音體系,成為他的和聲風格特征;靈活的離調轉調和大幅度的節奏對比和力度對比,對于刻畫矛盾沖突和戲劇性發展起到重要作用。

交響曲

貝多芬的交響曲從內容上可以分為以下幾類:第一,英雄性,戲劇性的,這是他創作的最基本的一方面,比如第三、第五、第九交響曲;第二,生活風俗性、抒情性的,如第一、第四、第八交響曲;第三,群眾性,舞蹈性的,比如第七交響曲。

鋼琴曲

貝多芬的創作中鋼琴作品也占重要地位。最重要的是五部鋼琴協奏曲和五首鋼琴奏鳴曲(悲愴、月光、暴風雨、黎明、熱情)。鋼琴奏鳴曲和他的交響曲相近,有深刻的思想、豐富的內容、形式寬廣,而且還加強了奏鳴曲式結構內部的對比因素,擴大了展開部的矛盾沖突和發展的動力,使得他的鋼琴奏鳴曲遠遠地超過了海頓與莫扎特。

弦樂四重奏

貝多芬的弦樂四重奏,最后確立了它嚴肅的思想感情、抒情并富有哲學意味的體裁。尤其是晚期的弦樂四重奏,表現了作曲家的風格特點,深刻的心理刻畫,各種不同性格的形象的自由結合。

貝多芬一生創作題材廣泛,重要作品包括9部交響曲、1部歌劇、32首鋼琴奏鳴曲、5首鋼琴協奏曲、多首管弦樂序曲及小提琴、大提琴奏鳴曲等。因其對古典音樂的重大貢獻,對奏鳴曲式和交響曲套曲結構的發展和創新,而被后世尊稱為“樂圣”、“交響樂之王” 。