徐悲鴻與《八十七神仙卷》

2018-08-17 09:28來源:石家莊日報(bào)

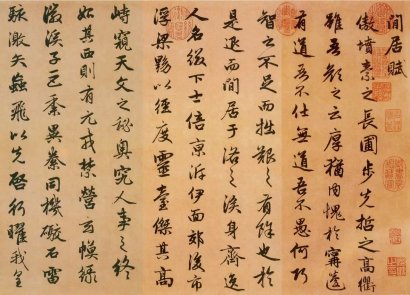

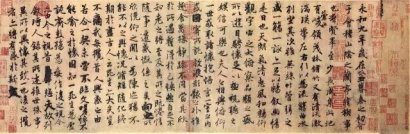

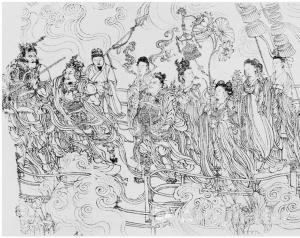

《八十七神仙卷》局部

《八十七神仙卷》是一件國寶級的文物,充滿傳奇。國寶曾流落異國他鄉(xiāng),又險(xiǎn)遭戰(zhàn)火焚毀,后被賊人偷盜,最后它終于歸屬國家。它的發(fā)現(xiàn)和傳世,徐悲鴻先生功不可沒。1936年,徐悲鴻在香港辦畫展時(shí),用手頭僅有的一萬元現(xiàn)金加上自己的七幅作品從德國人馬丁夫人手中換來了這張畫。

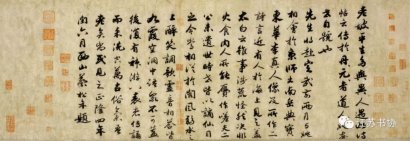

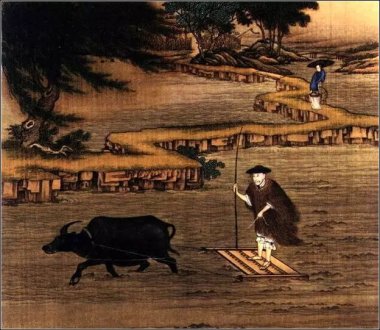

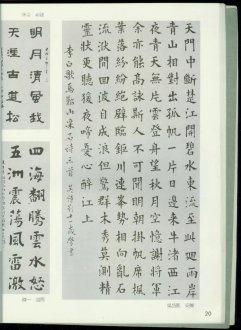

《八十七神仙卷》畫名系徐悲鴻所定。它是我國美術(shù)史上極其罕見的經(jīng)典傳世之作,代表了中國古代白描繪畫的最高水平,其藝術(shù)魅力可與宋代張擇端的《清明上河圖》比肩。《八十七神仙卷》,作者佚名。深褐色絹面上用遒勁而富有韻律的,明快又有生命力的白描線條描繪了八十七位神仙從天而降,列隊(duì)行進(jìn)。場面宏大,人物比例結(jié)構(gòu)精準(zhǔn),神情華妙,構(gòu)圖宏偉壯麗,線條圓潤勁健,姿態(tài)豐盈而優(yōu)美,將天王、神將那種“虬須云鬢,數(shù)尺飛動,毛根出肉,力健有余”的氣派表現(xiàn)得淋漓盡致。那冉冉欲動的白云,飄飄欲飛的仙子,使整幅畫作具有“天衣飛楊,滿壁風(fēng)動”的藝術(shù)感染力。這幅作品雖然沒有著任何顏色,卻有著強(qiáng)烈的渲染效果。

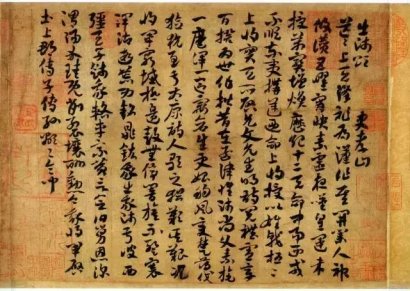

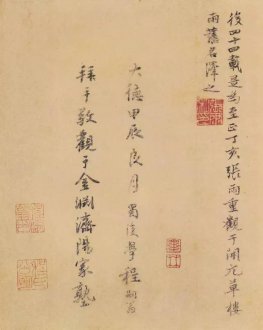

畫面沒有任何款識,但徐悲鴻先生一眼就看出這是一幅出于唐代名家之手的藝術(shù)絕品。它代表了我國唐代人物畫白描技法的杰出成就。也是歷代字畫中最為經(jīng)典的宗教畫。該畫尺幅為292×30厘米,絹本水墨,在深褐色的絲絹上87個(gè)襟飄帶舞的人物全用白描手法,那近于縹緲的畫面意境使徐悲鴻日夜觀摩,興奮不已,并精心地刻了一枚“悲鴻生命”的印章,加蓋在畫側(cè)。潘天壽曾評論此畫:“人物的衣袖飄帶、衣紋皺褶、旌旗流蘇等等的墨線,交錯(cuò)回旋達(dá)成一種和諧的意趣與行走的動感,使人感到各種樂器都在發(fā)出一種和諧音樂,在空中悠揚(yáng)一般。”張大千和謝稚柳見之也對其夸贊不已。張大千認(rèn)為與唐壁畫同風(fēng),“非唐人不能為”。而謝稚柳也認(rèn)為是“晚唐之鴻裁,實(shí)宋人之宗師”,并喻之為稀世之寶。徐悲鴻在《八十七神仙卷》跋文中寫道,此卷之藝術(shù)價(jià)值“足可頡頏歐洲最高貴名作”,可與希臘班爾堆依神廟雕刻,這一世界美術(shù)史上第一流作品相提并論。

[責(zé)編:龐聰]

免責(zé)聲明:以上內(nèi)容均來自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,如有侵犯您的原創(chuàng)版權(quán)請告知,我們將盡快刪除相關(guān)內(nèi)容。