四分讀書 三分寫字 三分畫畫

2018-08-09 09:38 來源:中國文化報

——陸儼少先生的啟示

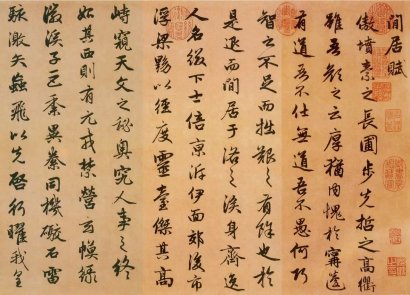

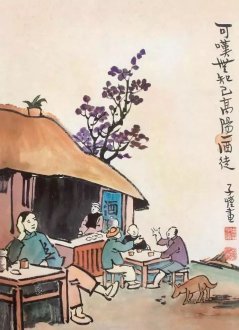

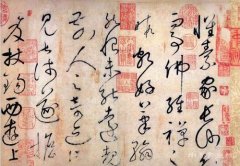

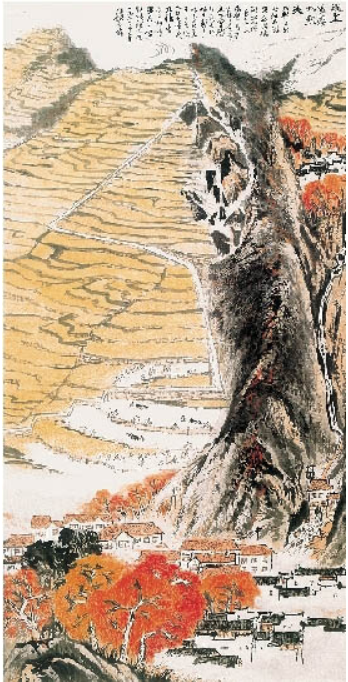

隴上黃云稻熟天 陸儼少 135×66厘米 1964年

當代中國畫壇有“三多”,即畫院多、畫家多、活動多。畫院有官方民間之分,官方畫院又有國家、省、市、縣級別之分,民間畫院更是林林總總,五花八門,畫院數(shù)量之多,一時難以統(tǒng)計。畫院多畫家更多,畫院里有畫家,畫院外也有畫家,有專職畫家,還有業(yè)余畫家,畫家的確切數(shù)量也難以統(tǒng)計。至于畫壇的活動,包括展覽、筆會等每天都有,很多畫家在活動中忙得不亦樂乎。與“三多”形成對比的是當代中國畫壇還有“三少”,即下功夫讀書的畫家少,下功夫習字的畫家少,畫出的精品少。很多畫家嫌讀書習字費時費力而偷懶,心態(tài)浮躁,自然也畫不出精品來。

“三多”當然可以說是繁榮,畫院多、畫家多、活動多是繁榮的標志,但從另一方面來說,又有些亂象。畫院太多就容易出亂象,畫家太多就會有濫竽充數(shù),活動太多就容易浮躁。而“三少”問題更大,讀書少則學養(yǎng)差,習字少則基礎(chǔ)薄,學養(yǎng)差、基礎(chǔ)薄,想出精品也難。

畫院的畫師是當代中國畫創(chuàng)作的主力,應該多出精品,出精品的前提是練好內(nèi)功,讀書和習字是內(nèi)功的重要方面,老一代畫師比較注重讀書和習字的訓練。如何練內(nèi)功,講得好也做得好的典型是浙江畫院首任院長陸儼少先生。

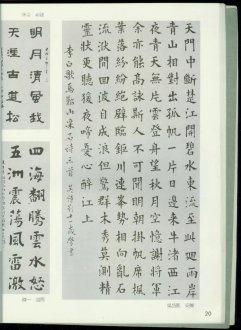

一個畫家,在練內(nèi)功的時間和精力上如何分配,陸儼少有一段名言:“讀書四分,寫字三分,畫畫三分。”把讀書放在首位且分量最重。畫家讀書的目的是什么,是增加學問,提高修養(yǎng),以此來促進創(chuàng)作的提高。關(guān)于讀書和練字的重要性,陸先生還說過:“學畫的提高,還必須借重其他學問,扶挾而上,通常‘詩、書、畫’這三者是互相最接近的姐妹藝術(shù)。如果只學畫而不接觸詩與書,也一定會妨礙以后的提高。”(《山水畫六論初討》)他還說:“如果一頭只埋在畫里,沒有其他學間的互相促進,到一定程度,再提高是很難的。”(《山水畫芻議》)從實踐上看,陸儼少也是把讀書問學、寫字練筆作為重要的內(nèi)功修煉的。他早年就喜歡讀古文古詩,讀《世說新語》《水經(jīng)注》《洛陽伽藍記》,讀柳宗元、蘇軾、黃庭堅的小品文和題跋,讀杜甫等人的詩,并且自己寫詩作文,打下了深厚的詩文基礎(chǔ)。陸先生的古文功底好,詩詞功底好,一生隨手寫出了大量的詩文題跋,誠如他在《詩文題跋自序》中所言:“好綴小詩短文,每盤礴初就,興到點筆,隨意數(shù)行,以攄寫心靈,敘述緣起,前后亦無慮數(shù)百千條。”陸儼少是善詩文的畫家,是畫家中的文人、詩人,正因為人有文氣,有學問,其繪畫作品也顯示出學問文章之氣,郁郁芊芊,發(fā)于筆墨之間。也正是因為他對杜甫的詩意有深刻的理解,是杜甫的知音,才畫出了當代美術(shù)史上的杰作《杜甫詩意圖》。

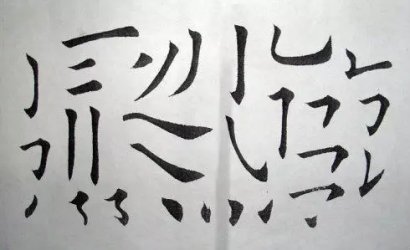

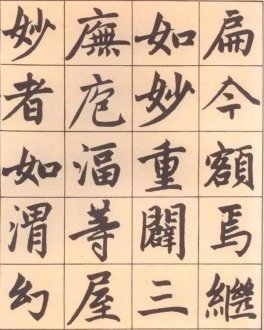

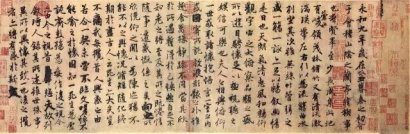

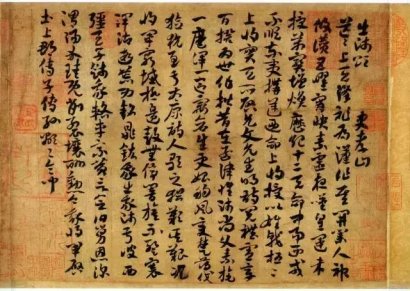

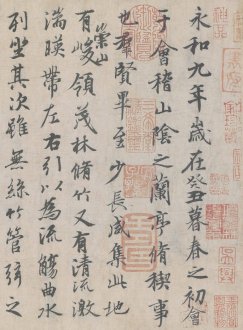

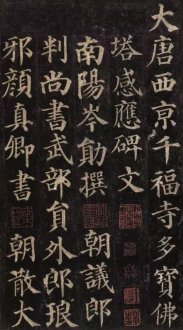

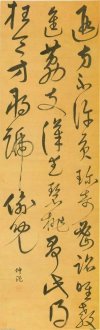

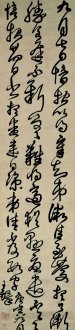

陸儼少是書畫兼修,他對書法所用的時間和精力絕不低于他對繪畫下的功夫。他學書的特點是學古求化。即“予嘗有志學書,記在少時,為之也勤,朝夕臨池不輟。日數(shù)十紙,隨手抄錄前人詩文,而未嘗臨摹。間則讀帖,以指劃肚而已”。他運用“熟讀”“讀看默記”“以指劃肚”這種“古化為我”的學習方法,是以我為主,將學習對象的某些形體或精神氣質(zhì)不斷添加于“我”的書法,是一種靈活的學習方法。在《陸儼少自述》中,他曾回顧幾十年的學書辦法:“我初學魏碑,繼寫漢碑,后來寫蘭亭,學楊凝式,旁參蘇米,以暢其氣。”他用力最多的是王羲之,對《蘭亭序》《圣教序》《興福寺半截碑》認真揣摩,勤奮鉆研,一度曾以《蘭亭序》作為范本,每天臨習兩遍。堅實的王字功夫,為其后來的書法打下良好的基礎(chǔ)。憑借深厚的功底和多方面的藝術(shù)修養(yǎng),陸儼少書法形成了自家的獨特面貌:行云流水,舒卷自如,頗有詩情畫意。沉著痛快的用筆,富有意趣的結(jié)體,隨勢生變的章法使陸儼少的書法充滿了個性,達到了時代的高度。他的代表性作品看似貌不驚人,實則內(nèi)蘊豐富,能經(jīng)得住細細推敲。陸儼少是善書法的畫家,是20世紀畫家書法的突出代表。放在中國當代書法史上看,也具有突出的成就。更為可貴的是,陸儼少把書法方面的深厚修養(yǎng)和堅實基礎(chǔ)運用到繪畫方面,將書法的筆墨滲入到山水畫創(chuàng)作,創(chuàng)造了圓融無礙、卷舒自在的“陸氏山水”。

腹有詩書氣自華。陸儼少詩文書畫兼修,讀書、寫字、畫畫三者合一,用讀書充實學問修養(yǎng),用書法充實筆墨皴法,借助詩書修養(yǎng)充實畫藝,提升畫品。終成一代大家。

今天,陸儼少先生的經(jīng)驗更值得借鑒,因為他發(fā)揚光大的是詩書合一的傳統(tǒng)、書畫合一的精神。詩、書、畫三者相互滲透,相互促進共同發(fā)展,是優(yōu)良傳統(tǒng),這個傳統(tǒng)應該進一步發(fā)揚光大。

(作者為美術(shù)理論家、書法家 李一)

[責任編輯:楊帆]

免責聲明:以上內(nèi)容均來自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,如有侵犯您的原創(chuàng)版權(quán)請告知,我們將盡快刪除相關(guān)內(nèi)容。