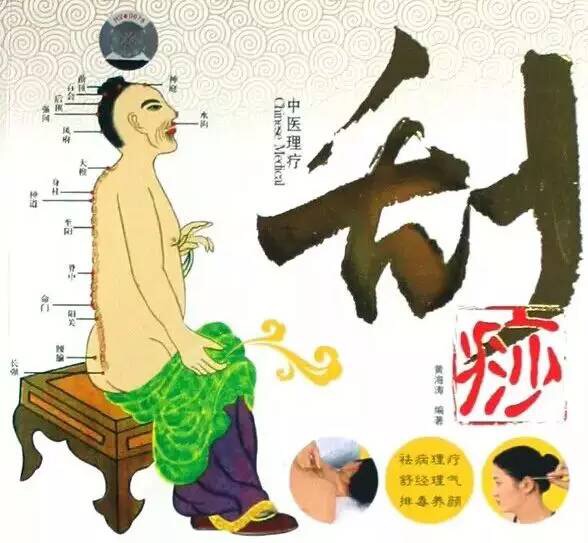

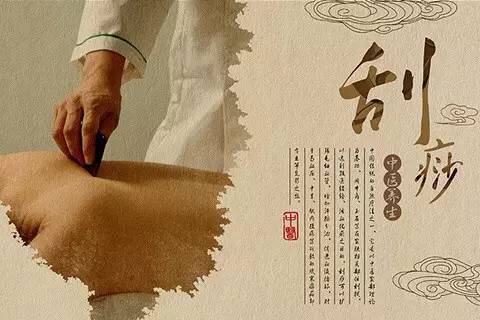

給各種瘀滯病癥“開個鎖” 刮痧療法不容小覷!

有人問刮痧療法的真諦到底在哪里?一句話不可小瞧,雖是民間療法,卻能解決大問題。刮痧療法暗含集推拿點穴之長,及藥物外用浸透法,看似簡簡單單的刮弄幾下,卻如同給疾病開鎖,打開各種瘀滯病癥。

膝關鎖:肝膽病膝關乃指內外側,肝膽病日久其氣血必瘀積在此處

三陰鎖:三陰乃指三陰交,絕骨處,此處必須刮出瘀點疾病才見好轉.腎脾病解開三把鎖,臟腑才安寧。

以下四肢反應顯示也必須重視:

心肺:四肢內側上部;

泌尿生殖:四肢后下側部;

胃腸:四肢前側中部;

肝膽:四肢外側中部。

刮出瘀皰或極痛之點后,運用點穴法一日一次,一次點按七、八分鐘,10 日一療程。可以極為顯著的增強治療效果。

按照中醫上病下治,下病上治,左病右治,右病左治,前病后治,后病前治的原則(原左右對治法:如病在左治在右)再加一條任督有病四肢冶,上下左右肢,經穴對應治。

如坐骨神經痛.則在肩胛與臂的骨縫中刮出痛點或擠包,其痛即減!虎口痛刮太沖,手三里刮足三里,三陰交刮內關,外關刮絕骨,膝蓋刮肘關節,手背刮腳背,勞宮刮涌泉,需悉心體認,不用認經識穴,不管寒熱虛實理陰陽五行.而且效果絕佳。這是初為醫者首先必須記住的。

由于刮推必須等瘀點,瘀包退后才能再刮推,因此每天可在最痛點點穴增強療效.以上的這些不傳之秘,是任何一本刮痧療法所沒有的,真正掌握這些秘法,才能真正達到治病的目的,否則僅能是保健而已。

一、肺經蘊熱

(一)癥狀

表現為痤瘡丘疹多分布于鼻周。

(二)治法

(1)選穴 合谷、曲池、尺澤、大椎、肺俞。

放痧:委中。

(2)定位 合谷:在手背,第一、第二掌骨間,當第二掌骨橈側的中點處。

曲池:在肘橫紋外側端,屈肘,當尺澤與肱骨外上髁連線中點。

尺澤:在肘橫紋中,肱二頭肌腱橈側凹陷處。

大椎:第七頸椎棘突下凹陷中。

肺俞:在背部,當第三胸椎棘突下,旁開1.5寸。

委中:腘橫紋中點.當股二頭肌腱與半腱肌腱的中間。

(3)刮拭順序 先刮頸部大椎,然后刮背部肺俞,再刮尺澤、曲池、合谷,最后放痧委中。

(4)刮拭方法 瀉法:在需刮痧部 位涂抹適量刮痧油。先刮頸后高骨大椎穴,用力要輕柔.不可用力過重,可用刮板棱角刮拭。然后刮拭背部正中旁開1.5寸肺俞穴,用刮板角部自上而下刮 拭,30次,出痧為度。(天下養生網)再分別刮上肢內側尺澤穴、外側曲池穴和手部合谷穴,至皮膚發紅、皮下紫色痧斑痧痕形成為止。委中放痧,針刺前先推按被刺部位,使血 液積聚于針刺部位,或直接按揉胭中有絡脈瘀血之處,經常規消毒后,左手拇、食、中三指夾緊被刺部位或穴位,右手持針,對準穴位迅速刺入1~2分深,隨即將針退出,輕輕擠壓針孔周圍,使少量出血,然后用消毒棉球按壓針孔。

二、飲食不節,脾胃受損

(一)癥狀

除丘疹外,常以結節囊腫為主,皮膚出油較多,治愈后常留瘢痕。

(二)治法

(1)選穴 脾俞、豐隆、合谷、足三里、三陰交。

(2)定位 脾俞:在背部,第十一胸椎棘突下,旁開1.5寸。

豐隆:外踝尖上8寸,條口穴外l寸,脛骨前嵴外二橫指處。

合谷:在手背,第一、第二掌骨間,當第二掌骨橈側的中點處。

足三里:外膝眼下3寸,脛骨外側約一橫指處。

三陰交:在小腿內側,當足內踝尖上3寸,脛骨內側緣后方。

(3)刮拭順序 先刮背部脾俞,再刮手部合谷,然后刮下肢內側三陰交。最后刮下肢外側足三里至豐隆。

(4)刮拭方法 補瀉兼施。在需刮痧部位涂抹適量 刮痧油。先刮背部脾俞穴,宜用刮扳角部從上向下刮拭,出痧為度。再刮手部合谷穴,至皮膚發紅、皮下紫色痧斑痧痕形成為止。然后刮下肢內側三陰交穴,至皮膚 發紅、皮下紫色痧斑痧痕形成為止。最后重刮下肢外側足三里穴至豐隆穴,用刮板角部:由上至下,應一次到位,中間不宜停頓,30次,可不出痧。

(一)癥狀

以口周丘疹為主.兼有黯斑。

(二)治法

(1)選穴 合谷、曲池、足三里、三陰交、血海、內庭、支溝。

(2)定位 合谷:在手背,第一、第二掌骨問,當第二掌骨橈側的中點處。

曲池:在肘橫紋外側端,屈肘,當尺澤與肱骨外上髁連線中點。

足三里:外膝眼下3寸,脛骨外側約一橫指處。

三陰交:在小腿內側,當足內踝尖上3寸,脛骨內側緣后方。

血海:屈膝,在髕骨底內側緣上2寸,當股四頭肌內側頭的隆起處。

內庭:足背第二、第三趾間縫紋端。

支溝:在前臂背側,當陽池與肘尖的連線上,腕背橫紋上3寸,尺骨與橈骨之間。

(3)刮拭順序 先刮前臂曲池、支溝,手部合谷,再刮下肢內側血海至三陰交,最后重刮足部內庭。

(4)刮拭方法 補瀉兼施。在需刮痧部位涂抹適量 刮痧油。先刮上肢外側曲池穴至支溝穴和手部合谷穴,由上至下,中間不宜停頓,至皮膚發紅、皮下紫色痧斑痧痕形成為止。再刮下肢血海至三陰交穴,遇關節部位 不可強力重刮,由上至下,中間不宜停頓,一次刮完,至皮膚發紅、皮下紫色痧斑痧痕形成為止。最后重刮足部內庭穴,用刮板角部,30次,出痧為度。

刮痧養肝三步

通暢肝經有一個很好的方法就是刮痧。經常用刮痧板刮拭兩肋部,從期門、章門開始,經過腹部兩側,從腿部內側一直刮到腳背太沖、行間、大敦止。這樣一條經絡刮下來,對于保持肝經的通暢,氣血的正常循環非常有好處。

三步曲主要取后背的背俞穴和胸腹部的募穴以及肘、膝以下的本經穴(五俞穴為主)相配合來治療疾病的一種方法。背俞穴是五臟六腑在背部的"窗口",五臟六腑的氣都匯集在此;而募穴則是臟腑之氣匯集在胸腹部的腧穴;本經穴(五俞穴為主)則是采用遠端取穴的原則,取每條經絡肘、膝以下的穴位。三者互相配合,綜合治療各個臟腑出現的問題。

所以,治療肝系病癥用刮痧、拔罐的方法在三個部位施術就可以了。當然,這里還要強調一點就是,因為肝與膽相表里,所以中醫在治肝的問題時,常常肝膽同治。

第一步:背俞穴。

肝臟之氣匯集在背部的腧穴是肝俞(在第九胸椎棘突下旁開1.5寸分)。因為是刮痧,所以只要找到大概的位置,手掌心緊貼刮痧板,和背部皮膚呈45~90度,從上至下用合適的力度進行刮拭就可以了。

第二步:腹募穴。

以期門穴為中心在兩肋部進行刮痧、拔罐(留罐)。期門穴是肝之募穴,在胸部,當乳頭直下,第6肋間隙,前正中線旁開4寸。同時,用中醫三焦定位的方法,肝膽居兩肋部,在這里刮拭,可以更好地疏通肝膽。在胸腹部進行刮痧時,要從中心往兩側刮拭,也就是一種橫向刮拭法。

第三步:下肢穴。

重點刮拭太沖穴和行間穴。太沖是肝經的原穴,也是引氣血下行,防治肝陽上亢的重要穴位,在第1、2跖骨結合部之前凹陷處;行間穴是肝經的滎穴,第1、2趾間,趾蹼緣的后方赤白肉際處。滎穴是火穴,主要應用于發熱病證,這兩個穴結合起來對于肝氣郁結引起的疾病有很好的療效。一般來說,肝的問題,用以上三步即可解決。如果疊加有其他癥狀比較突出的,就可以在以上三步外加一個或幾個穴位(部位),以增加效果。

感冒,頭痛、發熱畏風、四肢乏力、身體困重酸麻,刮痧是治療此病最好的辦法。

1.頭部按摩:點按抓捏印堂,抓眉弓,上推前額,分推前額,揉按太陽,十指梳頭皮,揉按醫風,拿橋弓,拉耳垂。

2.刮痧:在刮痧部位涂上刮痧油,先刮拭風府到大椎,接著刮拭風池到肩井,接下來刮拭雙側太陽經(胸椎兩旁),督脈(輕手法),然后在胸背部位兩邊順肋骨方向各刮2~4道到腋后線。

3.腰椎兩邊用刮痧板鈍邊刮拭(不起痧)。

4.抓筋:先在腋前抓拿胸大肌1~2下,接著用拇指按壓住腋下神經處往前撥動1~3次,撥尺神經1~3次,按摩手臂,按壓合谷。雙側同法。

5.有惡心嘔吐者刮拭膻中穴。

刮拭結束后,讓病人飲熱開水一大杯(150~250ml)。

自己配制刮痧油(酊):

生姜150 蔥白150 丹皮30 薄荷30 紅花15 連翹30 薄荷腦3 冰片3 95%酒精1000毫升,甘油300毫升。

將蔥姜切碎,另4味打成粗粉,浸泡于95%酒精中7天,過濾后加入薄荷腦冰片,再加入甘油,搖勻即可,用小瓶分裝使用。

了解了以上瘀滯病癥的刮痧療法,是不是又重新認識了傳統刮痧呢?刮痧之所以會被誤解,很多時候是因為刮痧水平導致的,尤其是很多醫者,認為刮痧簡單,并沒有深入學習研究,導致在瘀滯病癥的調理上不對癥,久而久之刮痧的效果自然越來越差,從而使很多人誤以為刮痧沒有什么高深之處。

免責聲明:以上內容及圖片均來自網絡,版權歸原作者所有,如有侵犯您的原創版權請告知,我們將盡快刪除相關內容。