世界各個學派間的關系

作為中華文化最重要的兩翼,道家和儒家的關系比較復雜,它們之間有互相學習的一面,也有互相對立的一面。春秋戰國時期,孔子曾請教過老子,黃老道家和儒家也曾互相影響。但是,當時儒道之爭已見端倪,孟子對楊朱、莊子對儒家,荀況對莊子,都有過強烈的批評。到了西漢時期,儒道之爭也進入白熱化階段,司馬遷曾說:“世之學老子者,則絀儒學,儒學亦絀老子。”漢武帝執政后,儒家成了勝利者,而道家被壓制,直到魏晉時期,玄學興起,道家重新復活,儒道之爭也重新開始,不過這一階段主張儒道調和的觀點更為流行。魏晉之后,道家思想只能依托道教信仰繼續存在,但因為純用儒家會帶來王莽式的災難,所以以后的統治者大多都是“外儒內法”,或者是“外示儒家,內施黃老”。在許多朝代立國初期,儒家思想和黃老思想互為表里,為社會經濟文化的復蘇起到了重要作用。宋明時期,許多學者主張儒釋道“三教合一”,而儒家宋明理學和陽明心學的形成過程中,也曾受到道家思想強烈影響。到了清代,諸子學興起,許多儒家學者精研道家,成為儒道會通人士,這為以后道家復興打下了基礎。

法家

道家與法家的關系主要是黃老派與法家的關系,從學術淵源上來說,法家是黃老道家派生出來的。法家學派非常重視道的規律性,明晰了“道”與“理”的關系,對道家思想有繼承和改造。而他們重點闡述的所謂法術勢,都是黃老道家首先提出來的。在許多方面有相似之處,所以許多人認為,黃老道家和法家一樣都是“人君南面之術”。但是,黃老道家堅持“道本清靜、以道生法”的原則,和法家學派形成了鮮明的對照。另外,黃老道家主張兼采百家,而法家主張禁絕百家,這也是重用法家思想的暴秦滅亡之后,新起的漢朝要用黃老思想撥亂反正的重要原因。

名墨兩家

道家和名家、墨家的關系也非常密切。傳說老子的弟子——文子曾問學于墨子,《墨經》中也包含有老子的一些思想片段,同時名墨兩家的思想也對道家產生了比較大的影響。首先,莊子的學術思想就是在與名家代表人物——惠施(也許還包括公孫龍)的長期論戰中形成的,而主張兼容并包的黃老道家更是積極吸取名墨兩家有價值的思想,黃老道家著作《管子》、《恒先》、《呂氏春秋》、《淮南子》等均包含大量的名墨思想。道家學者宋钘、尹文因為大量采納名墨思想,前者被人當成了墨家,后者則被人當成了名家。至于后來魏晉玄學的興起,也與名家“辨名析理”的思維方式密切相關。名墨兩家中絕后,它們的一些觀點和著作也有賴道家道教的保存,才能讓我們一窺究竟。

兵家

李澤厚先生說:“《老子》確有多處直接講兵。有些話好象就是《孫子兵法》的延伸”。其實,不僅是《老子》,道家的其他著作如《黃帝四經》、《文子》、《呂氏春秋》、《管子》、《淮南子》等均包含大量兵家思想,甚至有些句子和兵家著作一模一樣。另外,道家學者鹖冠子還曾為趙將龐煖之師,龐煖曾多次向他請教,并領兵打敗燕國,《漢書·藝文志》也曾把許多道家著作列入兵家,又把許多兵家著作列入道家,這些都說明道家和兵家關系密切,并曾經相互影響。不過道家論兵,是其“經身理國”的副產品,與兵家單純關注軍事大有不同。

雜家

因為黃老道家對諸子百家兼收并蓄,所以呈現出了一種斑駁蕪雜的特點,所以在歷史上經常被人當成雜家,但事實上,黃老道家對諸子百家思想,無一不是以道家思想為主干的。反映在《管子》、《呂氏春秋》、《淮南子》中,就是以道家思想為指導,吸收諸子百家學說,加以融會貫通而已。反映在文本上,就是不斷出現精、精神、一、應、因、虛、靜、時變、無形、無為等概念,和《晏子春秋》等純粹的雜家有所不同。所以胡適在其《中國中古思想史長編》中認為:“雜家是道家的前身,道家是雜家的新名。漢以前的道家可叫做雜家,秦以后的雜家應叫做道家。”

佛教

佛教剛傳入中國時,是通過附會道家哲學來宣揚教義的,此即世稱“格義佛學”時期。魏晉玄學后期,莊子哲學受到玄學家乃至佛教僧人的推崇,直接影響到魏晉時期玄佛合流的趨勢。僧肇是東晉時期著名的佛教哲學理論家,自幼“歷觀經史,備盡墳籍”、“每以莊老為心要”,對傳統文化非常熟悉,后以老莊哲學發展般若中觀學說,創造了第一個中國化佛教哲學體系。后來的佛教又結合道家等中國固有文化傳統,形成了天臺宗、華宗、禪宗等中國式的佛教派別,尤其是禪宗,它結合了道家“任自然”的理念,曾在唐宋年間風靡一時,至今在世界上有廣泛的影響。

自由主義

第一個發現道家和自由主義關系的是晚清學者嚴復,他反復強調:“夫黃老之道,民主之國之所用也。故能‘長而不宰’,‘無為而無不為’”,“治國宜聽民之自由、自化”、“治國宜順自然,聽其自由,不可多所干涉”。后來,許多西方古典自由主義也開始推崇道家思想,并把道家思想視為人類共同的自由大傳統的一個重要組成部分。美國自由至上主義者羅斯巴德和包雅士曾稱老子與道家為“世界上第一批古典自由主義者”。奧地利學派代表人物哈耶克1966年9月在東京演講時,談到自發秩序理論時,曾引用《老子》“我無為而民自化,我好靜而民自正”來證明自己的觀點。另外,有些西方學者(如《遠東經濟評論》總編邁克、英國哲學家JJ·克拉克等)還認為,道家思想是西方自由主義的直接源頭。他們認為近代重農學派的代表人物魁奈將“無為”翻譯為“自由放任”,并對亞當·斯密產生了直接影響。而著名英格蘭經濟學家L·Young則認為亞當·斯密的自由經濟思想,可能來源于司馬遷的《貨殖列傳》中“低流之水”的市場機制。

基督教

和一般的西方民眾相比,基督教接觸道家文化很早,《道德經》最早就是17世紀末18世紀初的傳教士介紹到西方去的。不過一開始,傳教士們對道家文化基本上是排斥的,20世紀以后,隨著認識的深入以及華人基督教徒的增加,這種情況才有了明顯改變。今天的基督徒,一般對道家文化持有三種態度:

一是對道家思想全盤否定,這主要是一些基督教原教旨主義者;

二是以林語堂、袁步佳、尤利烏斯·格里爾等人為代表,認為基督教和道家思想可以并行不悖,無須把兩者視作兩極對立的生活方式來評價,所以他們致力于基督教和道家思想的溝通和融合;

三是以遠志明、劉小楓、洪予健等人為代表,他們認為道家與基督教雖有許多相通之處,但對自然而言,道家不知“神”是天地萬物的創造者、供應者和審判者,因此也就不會對有位格的“道”——神,產生敬拜、感恩之心,妄圖依靠人自己來“返璞歸真”,結果與儒家“內圣外王”一樣,都陷入讀書人清高自傲的泥潭。對社會而言,道家雖然警覺到權力崇拜的危害,但卻并不像基督教一樣努力拯救,而是選擇逍遙和逃避,所以也就無法在處處充滿困境的社會中找到一條終極出路。

伊斯蘭教

穆罕默德的《圣訓》說:“學問雖遠在中國,亦當求之。”伊斯蘭教自唐永徽二年(651)傳入中國后,已與儒釋道文化發生了“相互融匯”的現象。著名回族學者王岱輿、劉智等皆精通儒釋道三教經書,他們大量運用“道”、“太極”、“兩儀”、“玄機”、“虛靈”、“清”、“真”等道家理念闡述伊斯蘭教教義,《天方性理》等著作以“真”作為伊斯蘭教文化的支點,創“真一、數一、體一”之“三一說”,而伊斯蘭教中的蘇菲派,從理論到修煉更是與道家道教思想暗合。在中國西北地區的一些蘇菲教團,如嘎地林耶的修行生活和體驗中,蘇菲大師或門宦教主們還吸收了許多道教和佛教坐靜、默思、練氣、靜修甚至苦行的方式和方法,所以有“清真道士”或“清真和尚”之稱。對于此種現象,日本已故學者井筒俊彥還進行過深入的比較研究。

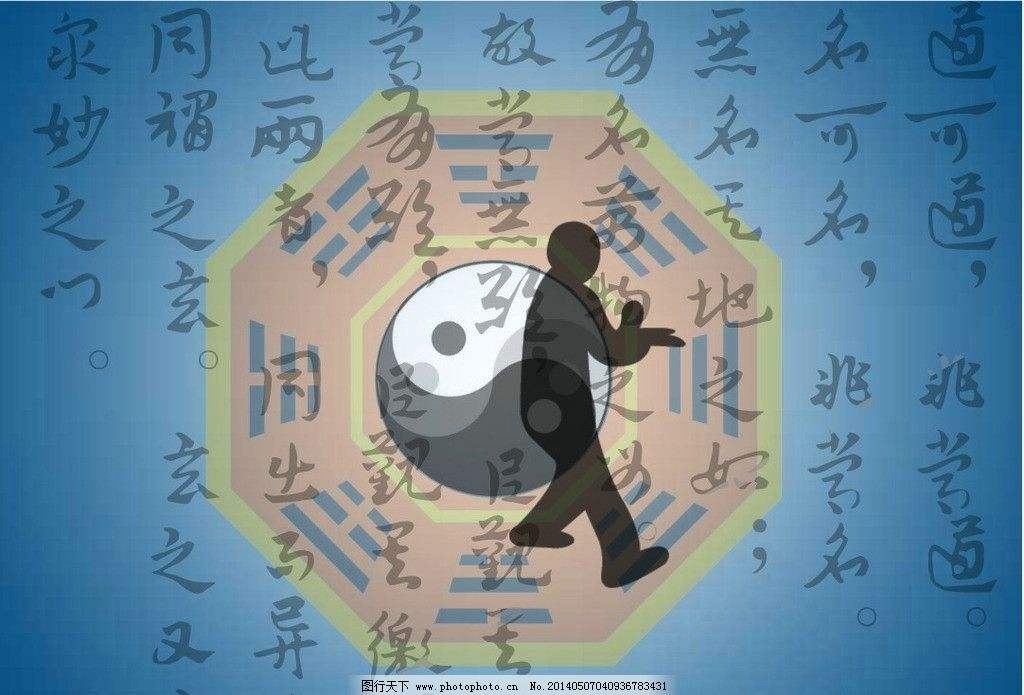

道教

“道家”與“道教”二詞,常被不加區別地使用,關鍵原因是它們之間存在極為密切的關系。

首先,道家思想是道教的重要思想基礎。雖然道教吸收和兼容了儒家、墨家、佛教、民間巫術等各種傳統思想,但道家思想還是道教最根本的基礎,如果沒有道家思想作為基礎,道教充其量就是一種民間信仰,不可能形成儒釋道三足鼎立的局面;其次,道教的信仰和崇拜對象,除了民間固有的神靈之外,許多是“道家”理念和人物的神化(如原始天尊太上老君等);第三,魏晉玄學過后,道家作為一個獨立的學術派別已經消失,道家思想只能依托道教信仰繼續存在。如果沒有道教信仰的力量,道家可能像墨家、名家等學派一樣,湮滅在歷史的塵煙中;第四、許多道教人士對道家理論的傳承和創新有過卓越的貢獻,如成玄英的重玄學說、陳摶的太極圖等。所以將道家和道教完全對立起來,是不符合歷史事實的。

道家和道教雖然存在多方面的聯系,但它們的區別也是明顯的。

首先,道家是先秦時期創立的思想流派,而道教是兩漢逐漸形成,后又有若干發展分化的宗教。

其次,道家作為一種思想流派,崇尚大道,主張“惟道是從、道法自然”,主要從事的是學術活動和其他政治文化活動,奉《道德經》、《莊子》、《黃帝四經》等為經典。而道教作為一種宗教,將道家人物神化以提高其知名度,有其神仙崇拜與信仰,有一系列的宗教儀式與活動,追求的是“長生不老”,其主要典籍是《道藏》。

第三、道家無為自化,重視不言之教,沒有嚴格的組織和師承關系,但道教卻非常講究師承關系,有教徒與組織,其主要派別的傳承是大致清楚的。

第四、道家(尤其是黃老道家)雖然提倡兼容百家,但都是以道家為主,融會貫通而成。而在道教那里,更多的卻是“以丹解道”、“以儒解道”甚至“以佛解道”,傳統民間信仰的意味很濃。

第五、道家分為老莊易派、楊朱派、宋尹派、老子關尹文子派、彭蒙田駢慎到派和黃老易派。除了老莊易派有一些隱世思想外,黃老易派和楊朱派等都是積極用世的。但道教受到佛教影響,極力宣揚出世思想。因此,雖然道教在理論上汲取了道家思想的大量因素,甚至奉老子為教主,但是二者還是不能混為一談,也不能說道教就是道家。