蘇東坡:守住人生的低谷,才算真正的高人

宋人張載曾在《西銘》中寫道:“富貴福澤,將厚吾之生也;貧賤憂戚,庸玉汝于成也。”可見世間磨難猶如一把銼刀,唯有經受住切磋琢磨,方能成就美玉般的光華。

1

“一別都門三改火,天涯踏盡紅塵。依然一笑作春溫。人生如逆旅,我亦是行人。”

——蘇軾《臨江仙》

人的快樂主要建立在三個基礎之上——放下過去,面對現實、享受當下。在遭遇人生中重大波折之后,學會與過去告別,與自己握手言和,才能抵御無常人生中的更多風雨。

東坡居士是位虔誠的佛教徒,卻從不相信人活著是為了承受苦難的教義。相反,他始終活在當下,享受現實人生。他曾經金榜題名,也曾喂過馬劈過柴,當過關心糧食和蔬菜的農夫。他做過一州太守,也做過放浪形骸的世外高人。這些經歷磨礪過他,也成就了他,卻不曾動搖過他的內心。他覺得人這一生就像一段旅程,一站一站往前走,哪怕是被貶至千里之外的蠻荒之地,也只不過是旅程當中新奇的一站而已。

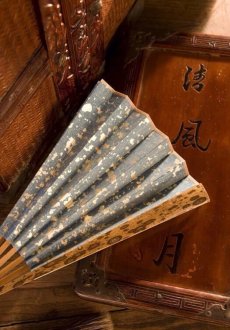

蘇東坡曾對他的弟弟蘇轍說:“吾上可陪玉皇大帝,下可陪路邊乞兒。眼見天下無一個不好人。”可知縱然他半生深陷官場漩渦,卻并未因此變得尖酸刻薄,而是自始至終厚道溫和。事實上,被貶儋州期間,東坡的確常與默默無聞的書生平民相往來。他總是喜歡帶上那條名叫“烏嘴”的大狗,在島上四處游逛。檳榔樹下席地一坐,便與當地村民暢談起來。跟這些人交往無須在意言語謹慎,他可以暫時脫離蘇軾的名望,自由自在地做蘇東坡。而蘇東坡的一生,就如天上之清風、山間之明月,悠然自得、無憂亦無懼。

2

“萬里歸來顏愈少,微笑,笑時猶帶嶺梅香。試問嶺南應不好,卻道:此心安處是吾鄉。”

——蘇軾《定風波》

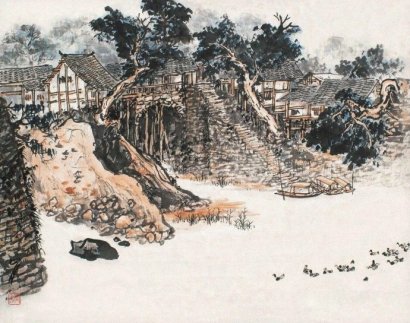

黃州、惠州不過是貧瘠閉塞的小鎮,儋州更是遠在海角。據蘇東坡說,流放海南時期,島上生活一度十分艱苦:“此間食無肉,病無藥,居無室,出無友,冬無炭,夏無寒泉,然亦未易悉數,大率皆無爾。惟有一幸,無甚瘴也”,蘇東坡卻在這樣的地方,過起了神仙般生活。

整日里體力勞動使他無暇傷春悲秋,而踏實收獲的喜悅,又令他悟出人生除功名利祿之外,還有許多種幸福值得去追求。充實的生活、優美的風景、又無世俗事務煩心,最大的樂趣便是趁醉夜游。他曾與友人相約,在江上舟中飲酒,一時興起便作詞一首:

夜飲東坡醒復醉,歸來仿佛三更。家童鼻息已雷鳴,敲門都不應,倚仗聽江聲。

長恨此身非我有,何時忘卻營營,夜闌風靜谷紋平,小舟從此逝,江海寄余生。

這是何等的安寧心境,何等的開闊胸懷!需知人生最苦不是低谷,只要能邁過自己內心的那道坎,即便是要面對命運巨輪的無情碾壓,也能淡定從容地度過每一天,這才是真正的高人。

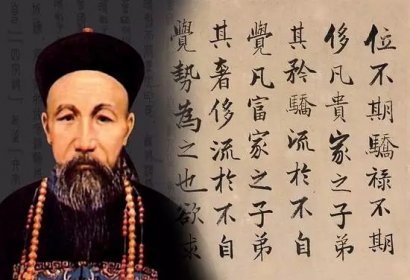

蘇軾(1037年1月8日—1101年8月24日),字子瞻,又字和仲,號鐵冠道人、東坡居士,世稱蘇東坡、蘇仙[1][2][3]。漢族,眉州眉山(今屬四川省眉山市)人,祖籍河北欒城,北宋文學家、書法家、畫家[4]。

嘉祐二年(1057年),蘇軾進士及第。宋神宗時曾在鳳翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任職。元豐三年(1080年),因“烏臺詩案”被貶為黃州團練副使。宋哲宗即位后,曾任翰林學士、侍讀學士、禮部尚書等職,并出知杭州、潁州、揚州、定州等地,晚年因新黨執政被貶惠州、儋州。宋徽宗時獲大赦北還,途中于常州病逝。宋高宗時追贈太師,謚號“文忠”[4]。

蘇軾是北宋中期的文壇領袖,在詩、詞、散文、書、畫等方面取得了很高的成就。其文縱橫恣肆;其詩題材廣闊,清新豪健,善用夸張比喻,獨具風格,與黃庭堅并稱“蘇黃”;其詞開豪放一派,與辛棄疾同是豪放派代表,并稱“蘇辛”[4];其散文著述宏富,豪放自如,與歐陽修并稱“歐蘇”,為“唐宋八大家”之一。蘇軾亦善書,為“宋四家”之一;工于畫,尤擅墨竹、怪石、枯木等。有《東坡七集》、《東坡易傳》、《東坡樂府》等傳世。

蘇軾一生經歷過三次貶謫,無論被貶至何處,他都能泰然自若,一路吟詩作賦,且行且高歌。以至其生平最為光輝燦爛的詩詞作品,大都創作于三次被貶期間。甚至連他本人也說:“問汝平生功業,黃州惠州儋州。”嘉祐二年(1057年),蘇軾進士及第。宋神宗時曾在鳳翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任職。元豐三年(1080年),因“烏臺詩案”被貶為黃州團練副使。宋哲宗即位后,曾任翰林學士、侍讀學士、禮部尚書等職,并出知杭州、潁州、揚州、定州等地,晚年因新黨執政被貶惠州、儋州。宋徽宗時獲大赦北還,途中于常州病逝。宋高宗時追贈太師,謚號“文忠”[4]。

蘇軾是北宋中期的文壇領袖,在詩、詞、散文、書、畫等方面取得了很高的成就。其文縱橫恣肆;其詩題材廣闊,清新豪健,善用夸張比喻,獨具風格,與黃庭堅并稱“蘇黃”;其詞開豪放一派,與辛棄疾同是豪放派代表,并稱“蘇辛”[4];其散文著述宏富,豪放自如,與歐陽修并稱“歐蘇”,為“唐宋八大家”之一。蘇軾亦善書,為“宋四家”之一;工于畫,尤擅墨竹、怪石、枯木等。有《東坡七集》、《東坡易傳》、《東坡樂府》等傳世。

宋人張載曾在《西銘》中寫道:“富貴福澤,將厚吾之生也;貧賤憂戚,庸玉汝于成也。”可見世間磨難猶如一把銼刀,唯有經受住切磋琢磨,方能成就美玉般的光華。

1

“一別都門三改火,天涯踏盡紅塵。依然一笑作春溫。人生如逆旅,我亦是行人。”

——蘇軾《臨江仙》

人的快樂主要建立在三個基礎之上——放下過去,面對現實、享受當下。在遭遇人生中重大波折之后,學會與過去告別,與自己握手言和,才能抵御無常人生中的更多風雨。

東坡居士是位虔誠的佛教徒,卻從不相信人活著是為了承受苦難的教義。相反,他始終活在當下,享受現實人生。他曾經金榜題名,也曾喂過馬劈過柴,當過關心糧食和蔬菜的農夫。他做過一州太守,也做過放浪形骸的世外高人。這些經歷磨礪過他,也成就了他,卻不曾動搖過他的內心。他覺得人這一生就像一段旅程,一站一站往前走,哪怕是被貶至千里之外的蠻荒之地,也只不過是旅程當中新奇的一站而已。

蘇東坡曾對他的弟弟蘇轍說:“吾上可陪玉皇大帝,下可陪路邊乞兒。眼見天下無一個不好人。”可知縱然他半生深陷官場漩渦,卻并未因此變得尖酸刻薄,而是自始至終厚道溫和。事實上,被貶儋州期間,東坡的確常與默默無聞的書生平民相往來。他總是喜歡帶上那條名叫“烏嘴”的大狗,在島上四處游逛。檳榔樹下席地一坐,便與當地村民暢談起來。跟這些人交往無須在意言語謹慎,他可以暫時脫離蘇軾的名望,自由自在地做蘇東坡。而蘇東坡的一生,就如天上之清風、山間之明月,悠然自得、無憂亦無懼。

2

“萬里歸來顏愈少,微笑,笑時猶帶嶺梅香。試問嶺南應不好,卻道:此心安處是吾鄉。”

——蘇軾《定風波》

黃州、惠州不過是貧瘠閉塞的小鎮,儋州更是遠在海角。據蘇東坡說,流放海南時期,島上生活一度十分艱苦:“此間食無肉,病無藥,居無室,出無友,冬無炭,夏無寒泉,然亦未易悉數,大率皆無爾。惟有一幸,無甚瘴也”,蘇東坡卻在這樣的地方,過起了神仙般生活。

整日里體力勞動使他無暇傷春悲秋,而踏實收獲的喜悅,又令他悟出人生除功名利祿之外,還有許多種幸福值得去追求。充實的生活、優美的風景、又無世俗事務煩心,最大的樂趣便是趁醉夜游。他曾與友人相約,在江上舟中飲酒,一時興起便作詞一首:

夜飲東坡醒復醉,歸來仿佛三更。家童鼻息已雷鳴,敲門都不應,倚仗聽江聲。

長恨此身非我有,何時忘卻營營,夜闌風靜谷紋平,小舟從此逝,江海寄余生。

這是何等的安寧心境,何等的開闊胸懷!需知人生最苦不是低谷,只要能邁過自己內心的那道坎,即便是要面對命運巨輪的無情碾壓,也能淡定從容地度過每一天,這才是真正的高人。