知其為而為,知其不為而不為

《孟子》曰:君子有所為有所不為,知其可為而為之,知其不可為而不為,是謂君子為與不為之道也! 文化的傳承和發揚是一個民族得以興邦的內脈,是一個民族的脊梁。五千年的中華文化歷史悠久,博大而精深,蘊含極具深邃的思想。儒、釋、道作為中國傳統文化重要的思想體系,對我們的生活產生了深遠影響。

“不知不可為而為之,愚人也;知其不可為而不為,賢人也;知其不可為而為之,圣人也”。 這體現著華夏民族這一優秀民族的精神,這是心靈之道的思想境界,儒家思想的精髓和思想之美在論語中體現。使人向善向上,在孤獨求索尋求至真、至善、純美的道路上始終飽有人性中最光輝閃耀品質。

仁者不憂,智者不惑,勇者不懼。“有所為,有所不為”是一種能力,是一種境界、一種智慧。不知道這事不該做而做了,是愚蠢的人。知道不該做的事不去做,是賢達的人。明知不容易做成的事偏去做,就是圣人了。“有所為有所不為”是一種智慧,它在時時刻刻警醒著我們。在“為與不為”面前,我們相當于做出選擇,只是結果因我們的“為與不為”態度而迥異。

古人云:“君子有所為,有所不為”。君子做人做事知道那些事可以做那些事不可以做,當知道了解某件事可以做才去做,當知道某件事不能做就不去做,這就是君子做與不做某件事的標準和準則。 其實孔子在這里體現的是儒家的中庸之道,做事不強求不勉強。

明知不可為而為之,有時往往是出于一種責任。面對選擇無奈之舉,是拋個人利益與身外的執著,是以失敗來為自己的責任畫個圓滿的句號。 明知不可為而為之,是源于心中的希望,明知百分之幾十九是失敗,但卻要為那百分之一的希望而戰。 明知不可為而為之,不是自不量力之舉,是深思熟慮之后的大徹大悟而作出的英明抉擇。是經過再三權衡利弊之后明智之舉。 明知不可為而為之,不是為了一個結果,而是追求一個過程。

“無為”與“有為”思想之大成,陶冶出人生哲學的終極智慧,從而為世人,包括圣人或凡人、能人或庸人、卓越者或普通人找到一條共同的通往人生勝境之路。有所為是追求生活的激情,是挑戰未來的勇氣;無所為是養精蓄銳的措施,是減損避患的智謀。人生因為有所為,生命更精彩更富有活力;人生因為無所為,生命更輕松也更悠閑。只有通曉有所為和無所為之道,人生才會更美好。

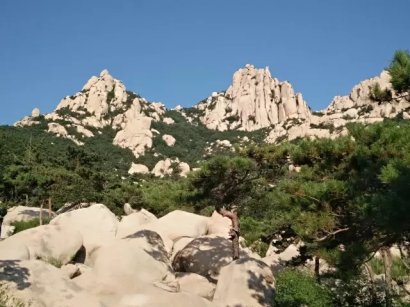

莊子主張知其不可而不為,隱于山水,隱于僻壤,獨善其身,獨安其身;孔子卻要知其不可而為之,雖四處碰壁,可還是意氣風發不改初衷,只顧向前。“知其不可而為之”這是《論語》中一個守城門的人眼中的孔子。

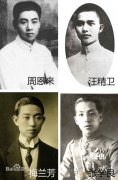

大丈夫有所為,有所不為;明知不可為而為之,方乃大丈夫之本色。孔子在后世被尊為圣人,享有至上的尊榮,然而在其所生活的時代,他卻是處處碰壁,甚至發出了“知我者其天乎”的感慨。孔子一生的主流精神,即堅韌不拔、鍥而不舍的追求精神和奮斗精神,又具有悲劇美的意蘊。

“知其不可而為之”是一種強烈的責任感和使命感,也是一種文化自信。然而,這種文化品格的確立是由孔子完成的,是他為之注入更為深厚和豐富的內涵,并通過具體的行動對后世產生深遠的影響。

“為與不為”都是一種人生選擇,但孔子所確立的“知其不可而為之”的文化品格是一種更高的精神境界。“知其不可而為之”的精神是一種十分可貴的文化品格,是我們寶貴的精神財富和力量源泉。可以追溯到上古時代的原始先民時期,是對中國古代民族精神的繼承和發展。中國古代神話<<山海經》中的“精衛填海”、“夸父逐日”、“刑天舞干戚”等可以看作這種文化品格的最早源頭。這雖然是神話傳說,但反映的卻是中國原始先民的意志品質,可以說是“知其不可而為之”文化品格的先聲。

孔子之后,“知其不可而為之”的文化品格代代相傳,成為中華民族精神的重要組成部分,并在眾多優秀的代表人物身上集中體現出來。屈原和文天祥便是其中尤為特出者。“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”、“亦余心之所善兮,雖九死其猶未悔”、“人生自古誰無死,留取丹心照汗青”,這些詩句是他們高潔品格、高尚人格的光輝寫照。他們的言行是“知其不可而為之”文化品格的突出表現,尤其在國家和民族面臨危亡的重大關頭,起到了重大的精神支撐作用,培養了中國士人主動承擔歷史責任的勇氣,影響深遠。

知其不可而為之,愚也.知其可為而不為,怯也。長期以來,這句話一直被用來褒獎那些擁有執著精神,不畏艱險,不惜代價,拼命硬干的人。對于這種“執著者”,在感情上,我們暗暗佩服他們的勇氣,但回歸理性,我們不難理解,這其實是一種蠻干,胡干,傻干的行為。

真正明智的做法應該是:知其不可而不為。唯其如此,我們才能在可為之事中有大作為。“知其不可而不為”絕不是一種退縮或逃避的消極行為,恰恰相反,這是一種以積極姿態避免不必要犧牲一迎接新的挑戰的明智之舉。現實生活中,只有那些道德高尚,智勇雙全,作風務實的人才是真正的勇者。讓我們從“知其不可而為之”的武夫精神中幡然醒悟吧!“知其不可而不為,知其可為而大為”,你的人生將進入一種全新的境界!

“知其不可為而不為”是理性的反應。表現了一個人的睿智,但過分的理性也可能會放棄只有一線希望的可能。我認為不管做什么事情,首先要考慮“必要”和“可能”,同時擺正兩者的關系。又必要又可能的事情應該毫不猶豫努力去做,必要而不可能的事就要慎重去做,或者根本不做。過分強調“必要”,往往會導致“知其不可為而為之”,強調“可能”,則有可能做到“知其不可為而不為”。

“知其不可而不為”讓我們明白了一個道理,“凡是在做任何一件事時,遇到困難,我們不能一味的去追隨,而是在原有的基礎上,換一種方式去思考,成功自然會被你抓住”!

芝蘭生幽谷,不以無人而不芳,君修道立德,不為窮困而改節。無論身處迷途絕境還是生活幸福安逸,心中會思考生命的意義與價值。因為人生活在現實層面,卻有不滿于現實層面,思想的維度在如何讓精神層面精神世界更為富足。讀史可以明鑒,可以知其為而為,知其不為而不為,在反觀與自省中鞭撻與提升。