祥和家風之二《道德經》【第四十期】

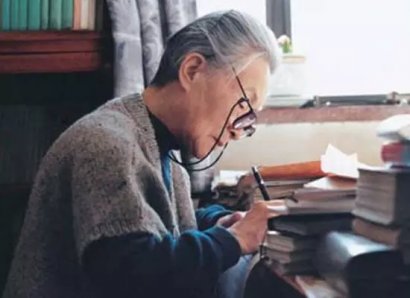

文.整理/賈引祥

家人們大家好,今天我們一起

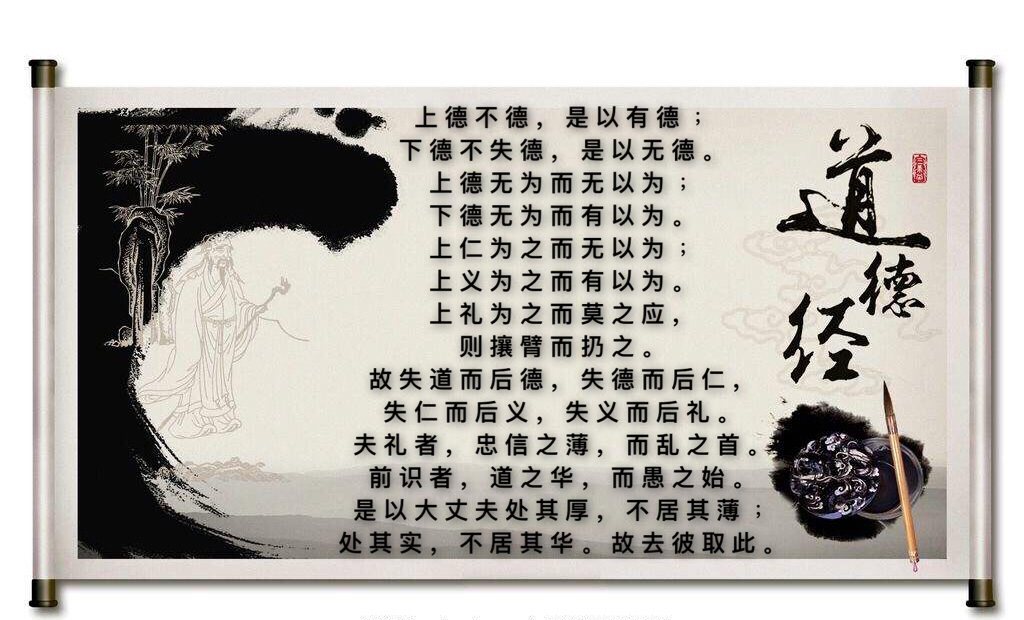

學習老 子: 「道 德 經」 : 第 三 十 八 章 失道后德 失義后禮

上 德 不 德 , 是 以 有 德 ﹔

下 德 不 失 德 , 是 以 無 德 。

上 德 無 為 而 無 以 為 ﹔

下 德 無 為 而 有 以 為 。

上 仁 為 之 而 無 以 為 ﹔

上 義 為 之 而 有 以 為 。

上 禮 為 之 而 莫 之 應 ,

則 攘 臂 而 扔 之 。

故 失 道 而 后 德 , 失 德 而 后 仁 ,

失 仁 而 后 義 , 失 義 而 后 禮 。

夫 禮 者 , 忠 信 之 薄 , 而 亂 之 首 。

前 識 者 , 道 之 華 , 而 愚 之 始 。

是 以 大 丈 夫 處 其 厚 , 不 居 其 薄 ﹔

處 其 實 , 不 居 其 華 。 故 去 彼 取 此 。

譯文 :

上德之人不表現為形式上的德,是真正有德。

下德之人表現為外在的不離失德,其實沒有德。

上德之人無為而無所不為。

下德之人有心作為而無所作為。

上仁之人有所作為,但卻是無心所為。

上義之人有所作為,但卻是有心所為。

上禮之人想有所作為但沒人回應,于是揚臂強迫人服從。

所以,喪失道才生德,失德才生仁,失仁才生義,失義才生禮。

禮是忠信不足所致,是禍亂之首。

所謂先知,其實是表面的道,是愚昧的開始。

所以,大丈夫取忠厚而不取淺薄,取實在而不取浮華。

所以應當舍棄輕薄虛華而采取樸實教厚。

經典故事 :

為道義而謀略

鄭同北上,拜見趙王。趙王說:“您是南方的博學之士,有何見教?”

鄭同說:“我只是南方一個卑微的人,不配教您什么。但是,我也是有備而來。我年輕時,父親曾教給我兵法。”

趙王說:“我不喜歡兵法。”

鄭同聽了,高興地說:“兵法本來是狡詐之人喜歡的東西,我知道您不喜歡兵法。我以前也曾用兵法游說過魏昭王,他也說:“我不喜歡兵法。”臣接著問道:“你能比得過許由嗎?”魏昭王問:什么意思?臣解釋道:“許由視功名為糞土,因此不受堯的禪讓。可您已接受了先王留下的江山,您不想讓祖宗在天之靈得到安慰,國土不被侵占,社稷不被動搖嗎?”魏昭王說:“當然想。現在,如果有人帶著珠寶美玉,揣著萬金之財,獨自一人在野外露宿,又沒有孟賁那樣的威武,沒有荊慶那樣的果斷,身邊也沒有兵器來防御,那么不超過一

個晚上,就會被人害死的。現在,您的邊境被強國入侵。這就是提醒您應該備戰了。否則,國家就會滅亡。這時,如果不講用兵的策略,那敵國的野心就得逞了。”

趙王說:“那請指教我怎么辦呢?”

于是,他細心聆聽鄭同的用兵建議。

可見,禮教是失道義后不得不為之的,而用兵和謀略也是一樣,是國家混亂之后,不得已而為之的硬性手段,目的是為了維護道義,保衛國家。