中國曲藝音樂

牌子曲類

以曲牌為基本音樂材料,或單支曲牌反復演唱、或多個曲牌聯綴而成,用以說唱故事的曲種。流傳于全國各地,如北京單弦牌子曲、山東八角鼓、河南曲子、陜西曲子、蘭州鼓子、青海平弦、揚州清曲、江西清音、福建南音、四川清音、湖北小曲、長陽南曲、湖南絲弦、廣西文場、東北三省的二人轉等。

牌子曲類、曲種是繼宋、元"唱轉""諸宮調"以及明清俗曲的傳統發展而來的。曲牌音樂豐富、數量可觀。聯綴時所用曲牌數目有多有少,依其唱敘故事的內容和篇幅而定,每個曲種音樂都具有強烈的地方色彩和風格。

彈詞類

主要流傅于我國南方。演唱者兼奏小三弦或琵琶等樂器,自彈自唱。是明清以來發展頗盛的曲種。如江蘇、上海、浙江的蘇州彈詞,江蘇的揚州彈詞、啟海彈詞,浙江的四明南詞、紹興平湖調,福建南詞,廣東木魚歌,長沙彈詞等。

彈詞類曲種的音樂為板腔體結構。唱腔大多旋律性強,細膩優美、清麗委婉、精致流暢,具有很強的藝術感染力。不少曲種在長期的發展過程中人才輩出、流派份呈。彈詞類曲種演出形式多樣,傳統形式為單檔、雙檔和三人檔。

鼓曲類

又稱鼓詞或大鼓書。主要流傳于我國北方,一些南方省市也有流傳。鼓曲類曲種歷史悠久,與宋代的"鼓子詞"有一定的淵源關系。演員自擊鼓板演唱,伴奏樂器主要為三弦、四胡、琵琶、揚琴等。如木板大鼓、京韻大鼓、西河大鼓、樂亭大鼓、梅花大鼓、錢片大鼓、京東大鼓、東北大鼓、潞安鼓書、襄垣鼓書、山東大鼓、膠東大鼓、安徽大鼓、景德鎮大鼓、河洛大鼓、湖北大鼓等。早期曲目長篇居多,有說有唱、散韻結合,后期曲目多為中短篇,以唱為主或只唱不說。

鼓曲類曲種的音樂為板腔體結構。唱腔以語言為基礎,依情走腔,依字行腔,一曲多用,板式變化多樣,剛柔并濟、韻味濃郁,演員的表演寫意傳神,雅俗共賞,受到廣大群眾的喜愛。

琴書類

以揚(洋)琴為主要伴奏樂器而得名。在我國各地都有流傳,如:四川揚琴,山西的翼城琴書、曲沃琴書,山東琴書,江蘇的徐州琴書,安徽琴書,湖北的恩施揚琴,貴州洋琴,云南揚琴等。這類曲種的唱腔有的源于本地民間音樂,有的雖為外地傳入卻在本土扎根。琴書類唱腔以優美婉轉見長,各自形成了具有濃郁地方風格的特點。

琴書類曲種音樂的結構既有曲牌聯綴,也有曲牌與板腔的混合體。演唱形式有的為一人站唱、有的為雙人和多人坐唱,還有的為分角拆唱(清唱)。

道情類

因源于道歌(即道士說唱道情故事)而得名。起源可追溯到唐代《九真》、《承天》等道曲;又因多采用漁鼓、簡板為伴奏樂器,故亦叫漁鼓、竹琴或道情漁鼓。流傳地域甚廣,在我國南北各地流傳的此類曲種達幾十種。其中較有代表性的如淮北道情、晉北道情、長安道情、隴東道情、湖北漁鼓、湖南漁鼓、四川竹琴等。

道情類曲種的唱腔及伴奏音樂相當豐富,大多以一支上下句或四樂句的基本曲調反復演唱,有的還具有了簡單的板式變化,也有單曲或曲牌聯綴的。初為徒歌聲節演唱,近幾十年來逐漸引入了二胡、琵琶、鈸等樂器,演唱人數也有所增加。

在長期流穿過程中各地道情不斷吸收當地民歌、戲曲,與當地方言結合而派生出曲趣各異的唱腔來,但大多體現出很強的吟誦性風格和十分注重唱「情」的特點。

相關鏈接:中國曲藝概述

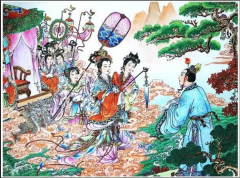

曲藝,是中華民族各種說唱藝術的統稱。它是由民間口頭文學和歌唱藝術經過長期發展演變形成,是以“口語說唱”來敘述故事、塑造人物、表達思想感情、反映社會生活的表演藝術門類。多數以敘事為主、代言為輔,具有“一人多角(即一個演員模擬多種角色)”的特點,或說或唱;少數以代言為主、敘事為輔,分角色拆唱,不同的曲藝品種與其各自產生的地區方言關系密切,曲藝音樂則是我國民族音樂的重要組成部分。演出時演員人數較少,通常僅一至二三人,使用簡單道具。表演形式有坐說、站說、坐唱、站唱、走唱、拆唱、彩唱等。曲本體裁有兼用散文和韻文、全部散文和全部韻文三種。音樂體式有唱曲牌的“聯曲體”、唱七字句或十字句的“主曲體”,或綜合使用兩者。

曲藝包括的具體藝術品種繁多,根據調查統計,除去歷史上曾經出現但是業已消亡的曲種不算,目前仍然存在并活躍于中國民間的曲藝品種,約有400個左右。包括相聲、評書、二人轉、單弦、大鼓、雙簧,還有新疆維吾爾族的熱瓦普苛夏克、青海的平弦、內蒙古的烏力格爾與好來寶、西藏的《格薩爾王》說唱、云南白族的大本曲,以及北京琴書、天津時調、山東快書、河南墜子、蘇州彈詞、揚州評話、湖北大鼓、廣東粵曲、四川清音、陜西快板、常德絲弦等等。各地區、各民族,共有和相異的曲種,大至十數個省份、小到一兩個縣區,均有不同程度的普及和流布。這些曲種雖然各有各的發展歷程,但它們都具有鮮明的民間性、群眾性,具有共同的藝術特征。這就使得中國的曲藝不僅成為擁有曲種最多的藝術門類,而且是深深扎根民間具有最廣泛群眾基礎的藝術門類。

作為中國最具民族特點和民間意味的表演藝術形式集成,曲藝具有這樣幾個主要的藝術特征:首先,曲藝表演是以“說”和“唱”為主要表現手段,所以要求它的語言必須適于說或唱,一定要生動活潑,簡練精辟并易于上口。其次,曲藝不像戲劇那樣由演員裝扮成固定的角色進行表演,而是由演員裝扮成不同角色,以“一人多角”的方式,通過說、唱,把各種人物、故事表演給聽眾。因而曲藝表演比之戲劇,具有簡便易行的特點。其三,曲藝表演的簡便易行,使它對生活的反映快捷,曲目、書目的內容多以短小精悍為主,因而曲藝演員通常能夠自己創作,自己表演。其四,曲藝以說、唱為藝術表現的主要手段,因而它是訴諸于人們聽覺的藝術,它通過說、唱刺激聽眾的聽覺來驅動聽眾的形象思維,在聽眾的思維想象中與演員共同完成藝術創造。其五,曲藝演員必須具備堅實的說功、唱功、做功和高超的摹仿力,演員只有具備了這些技巧,才能將人物形象刻劃得維妙維肖,使事件的敘述引人入勝,從而博得聽眾的欣賞。以上是曲藝品種藝術特點的不同程度的近似之處,是它們的共性。同時這些曲種又是各自獨立存在,自有個性的。不僅如此,同一曲種由于表演者各有所長,又形成不同的藝術流派,即使是同一流派,也因為表演者的差別而各具特色,這就形成了曲壇上百花爭艷的繁榮景象。

曲藝發展的歷史源遠流長。早在古代,中國民間的說故事、講笑話,宮廷中“俳優”(專為供奉宮廷演出的民間藝術能手)的彈唱歌舞、滑稽表演等,就含有曲藝的藝術因素。到了唐代(公元618~904年),講說故事小說和宣講佛經故事的“俗講”的出現,民間曲調的流行,使得說話伎藝、歌唱伎藝逐漸興盛,標志著曲藝作為一種獨立的藝術形式開始形成。宋代(公元960~1278年)由于社會的繁榮,市民階層逐漸壯大,說唱表演有了專門的場所,出現了職業藝人,各種說唱形式也隨之興盛起來。明清兩代至民國初年(公元14~20世紀),伴隨資本主義經濟萌芽和城市數量猛增,說唱藝術取得了巨大的發展,逐漸形成我們今天所見到的曲藝藝術體系。

(責任編輯:林秀敏)

免責聲明:以上內容均來自網絡,版權歸原作者所有,如有侵犯您的原創版權請告知,我們將盡快刪除相關內容。