古人六養(yǎng):水聲養(yǎng)耳,綠草養(yǎng)目,書卷養(yǎng)心

水聲養(yǎng)耳

人的五覺,特別是視、聽、嗅覺往往是相聯(lián)系的。聽水聲,同時嗅花香,如曾鞏《西湖納涼》里的詩句:“最喜晚涼風月好,紫荷香里聽泉聲”。

水,被人賦予生命與靈性的自然界中最偉大的物質(zhì)。從迷離云霧、蜿蜒溪流到瀑布、洪峰,無一不是水的表現(xiàn)形態(tài)。水之美,正在于水之多變,水既有“泉眼無聲溪細流”之輕柔,又有“飛流直下三千尺”之壯觀,它既可以匯集細流而為江河滔滔,又可化作雨雪潤澤大地,然而在這無數(shù)種的變化中,水演繹出一種其所獨具的靈性,亦或說是一種人間大美。

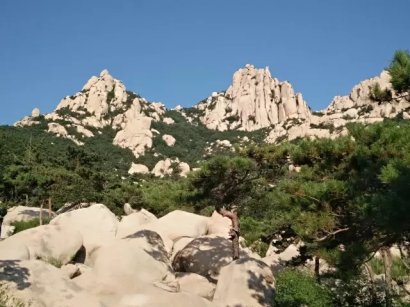

綠草養(yǎng)目

綠草紅花,古人常并提,皆能養(yǎng)目也。如張翥《丹青小景山水》的“野水碧如草,桃花紅照人”。王安石甚至認為綠草比紅花更美,更能養(yǎng)目。

觀書養(yǎng)心

讀書,不一定要讀新書,只要勤于思考,讀出新滋味,照樣能養(yǎng)心。現(xiàn)在講“回歸大自然”,其實,自然山水景物是第一自然,書籍特別是游記、散文、山水詩所表現(xiàn)的自然之美,可看作是第二自然,是紙上的風景。所以,要培養(yǎng)胸中的山水,使自己“胸有丘壑”。

讀書便是保養(yǎng)身心的最好方法,因為讀書能愉悅身心,陶冶性情,在閱讀中品味著那優(yōu)雅的語句,深沉的思想,在書中修心養(yǎng)性。史鑒使人明智,詩歌使人巧慧,博物使人深沉,倫理之學使人莊重,邏輯與修辭使人善辯,學問足以使人變得有氣質(zhì)。

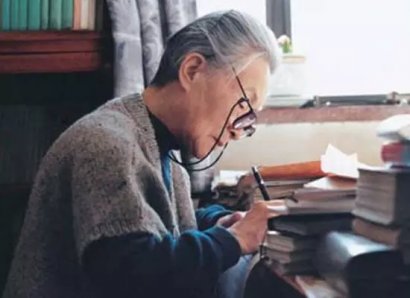

琴書養(yǎng)指

宋人歐陽修認為,彈琴可以治病。他在《琴說》中說:“予嘗有幽憂之疾,退而閑居,不能治也。既而學琴于友人孫道滋,受宮聲數(shù)引,久而樂之,不知疾之在其體也”。

書法通過手、腕、臂帶動全身,其功能與氣功、太極拳有異曲同工之妙。書法的執(zhí)筆、運指是基本功,要求指實掌虛,五個指頭一起用力。

杖履養(yǎng)足

就拿“杖”來說,選擇一根合適的手杖,可使人走路時感到舒適、可靠,站立時,又可作支柱。此外,手杖還可為老年人增添風度。合適的手杖應該是杖桿質(zhì)地堅固,長度合乎標準,杖柄稍寬。

靜坐養(yǎng)筋

常練靜坐功,可使身體里的十四經(jīng)絡暢通,這樣就不易發(fā)生關節(jié)炎、動脈硬化等疾病。靜坐時心情要舒暢,輕松樂觀,最好把每天一刻鐘靜坐鍛煉作為一種習慣堅持下來,方有成效。

本文來源于網(wǎng)絡,轉載請保留原文鏈接及注明出處。

免責聲明:以上內(nèi)容源自網(wǎng)絡,版權歸原作者所有,如有侵犯您的原創(chuàng)版權請告知,我們將盡快刪除相關內(nèi)容。

免責聲明:以上內(nèi)容源自網(wǎng)絡,版權歸原作者所有,如有侵犯您的原創(chuàng)版權請告知,我們將盡快刪除相關內(nèi)容。