傳統地方戲曲

傳統地方戲是流行于一定地區,具有地方特色的戲曲劇種的通稱。如豫劇、越劇、瀘劇、黃梅戲等,是同流行全國的劇種(如京劇)相對的。"地方戲"作為傳統文化表現形式,是指凝結著某一地域的民風習俗、從而為那一地域的大眾喜聞樂見的演劇形式。簡要介紹

中國的戲曲有著悠久的歷史,是世界上一種獨特的戲劇藝術。由于中國地域遼闊,民族眾多,各地的方言不同,除京劇外,還形成了豐富多彩的地方戲,據統計,中國的地方戲遍及全國各地,有300多種,可以稱得上世界之最,其中影響比較大的有:豫劇、越劇、黃梅戲、評劇、曲劇、粵劇、淮劇、呂劇等。其中中國五大戲曲劇種依次為京劇、豫劇、越劇、黃梅戲、評劇。

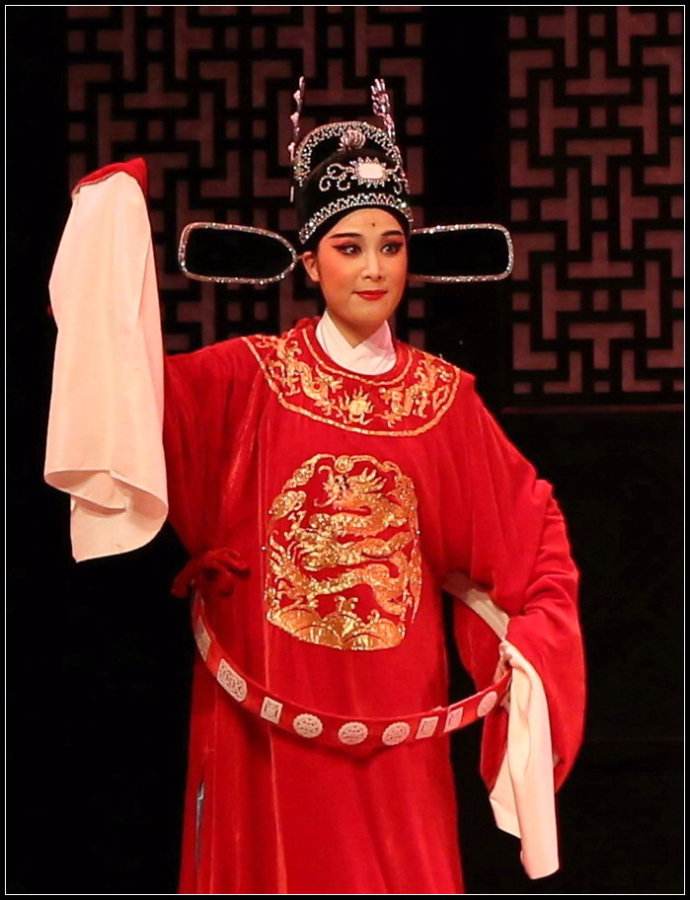

豫劇:又名河南梆子、河南高調。是中國第一大地方劇種。豫劇誕生在七朝古都,東京汴梁城開封。起源于明朝中后期:近400百多年的歷史。目前除河南外,山東、江蘇、安徽、山西、河北、湖北、北京、陜西、四川、甘肅、青海、寧夏、新疆、臺灣等省區都有專業豫劇團分布,是21世紀后擁有專業戲曲團體和從業人員數量最多的劇種。豫劇的聲腔,有的高亢活潑,有的悲涼纏綿,能夠表演各種風格的劇目,傳統劇目有1000多出。中國五大戲曲劇種之一,為首批國家級非物質文化遺產名錄。已經發展成為具有全國影響的劇種。著名演員有陳素真、馬金鳳、常香玉、牛得草、閻立品等,代表劇目有《宇宙鋒》《穆桂英掛帥》《紅娘》《抬花轎》《春秋配》《七品芝麻官》《花木蘭》《朝陽溝》《程纓救孤》等等。

越劇:中國第二大劇種,有第二國劇之稱,又被稱為是“流傳最廣的地方劇種”,亦為中國五大戲曲劇種之一。 [3] 發源于浙江嵊州,成熟于上海,流傳于上海和浙江東部,在發展中汲取了昆曲、話劇、紹劇等特色劇種之大成,經歷了由男子越劇到女子越劇為主的歷史性演變,為首批國家級非物質文化遺產名錄。越劇唱腔委婉、表演細膩抒情優美,已經成為僅次于京劇的一個大劇種。著名演員有袁雪芬、王文娟、徐玉蘭等,代表劇目有《紅樓夢》《梁山伯與祝英臺》等。

黃梅戲:是安徽省的地方戲之一,舊時稱為黃梅調,主要流行于安徽省安慶市周邊地區及江西、湖北的部分地區。黃梅戲起源于湖北省黃梅縣的采茶歌,傳入安徽省安慶地區后,又吸收了當地的民間音樂,發展形成了這個劇種。黃梅戲載歌載舞,唱腔委婉動聽,表演樸實優美,生活氣息濃厚,受到了人們普遍的歡迎。著名演員有嚴鳳英、王少舫、馬蘭等,演出的傳統劇目有《天仙配》、《女駙馬》、《牛郎織女》等。

評劇:發源于河北唐山,是流行于北京、天津和華北、東北各地的地方戲。它最初是在河北民間說唱“蓮花落”的基礎上發展起來的,又先后吸收了其他劇種和民間說唱的音樂和表演形式,于清朝末年形成了評劇。評劇具有活潑、自由、生活氣息濃郁的特點,擅長表演現代生活,著名演員有小白玉霜、新鳳霞等,代表劇目有《秦香蓮》、《小女婿》、《劉巧兒》等。

呂劇:源于山東,流行于山東、江蘇、東北三省部分地區。以前叫“化妝揚琴”或“揚琴戲”,系由民間說唱藝術“山東琴書”演變而來。代表劇目《姊妹易嫁》、《李二嫂改嫁》等,代表人物郎咸芬、李岱江、林建華等。

滬劇:是上海的地方戲曲劇種,屬吳語地區灘簧系統;滬劇源出“小山歌”。為與同在上海演唱的蘇灘、甬灘等其他灘簧相區別,故稱本地灘簧、申灘時調,簡稱“本灘”。1914年,邵文濱、施蘭亭、丁少蘭等發起組織“振新集”,從事本灘改良, 并改名為“申曲”。1941年,“上海滬劇社”成立,開始把申曲改稱為“滬劇”。優秀劇目有《羅漢錢》、《蘆蕩火種》、《一個明星的遭遇》等。

粵劇:粵劇是廣東省的主要劇種,主要流行于廣東、廣西和閩南一帶。居位在東南亞、美洲、歐洲和大洋洲的華僑、華人及港澳同胞也十分喜愛粵劇。明清時代,中國的許多劇種流傳到了廣東,這些劇種的聲腔與廣東音樂、民間曲調相結合,逐漸形成了一個新的劇種──粵劇,粵劇用廣東方言演唱,形成了自己獨特的風格。著名演員有紅線女、馬師曾等,代表劇目有《搜書院》《關漢卿》等。

淮劇:又稱江淮戲,流行于江蘇、上海。淮劇語言是以今建湖縣的方言為基調,經過戲曲化而形成的一種舞臺語言。清代中葉,在江蘇鹽阜(鹽城和阜寧)、清淮寶(淮安和寶應)一帶流行著一種由家民號子和田歌雷雷腔、栽秧調發展而成的說唱形式門嘆詞,形式為一人單唱或二人對唱,僅以竹板擊節。后與蘇北民間酬神的香火戲結合,稱為江北小戲。之后,又受徽劇和京劇的影響,在唱腔、表演和劇目等方面逐漸豐富,形成淮劇。舊時淮劇大戲有“九蓮十三英七十二記”,代表作有上淮的《金龍與蜉蝣》、《八女投江》、《千古韓非》、《啞女告狀》、《恩仇記》、《九件衣》、《牙痕記》、《孟麗君》、《藍齊格格》、《柜中緣》、《奇婚記》、《一江春水向東流》、《十品村官》、《太陽花》、《諾言》等。

河北梆子:,初名“直隸梆子”,后直隸省改稱河北省,始改今名。它淵源于陜西秦腔的梆子系統。大約在清代中葉以后,由山西蒲州梆子流入河北逐漸演變而成。清末曾在北京盛極一時。后來梆子和皮黃曾同臺演出,互相交流、吸收,使梆子在藝術上日趨完整。北京的直隸梆子吸收皮黃精華之后,又稱“京梆子”。辛亥革命后,許多出色的梆子女演員不斷涌現,給梆子劇種帶來了新生面,使其唱腔音樂發生了較大變化。

河北梆子流行時,在我國華北和東北地區,尤其是在河北中、北部及京、津地區最為群眾喜聞樂見。河北梆子的唱腔高亢激昂、剛勁挺拔,主要有慢板、二六、流水、尖板、哭板、反調等板式,還有近百支用于舞臺伴奏的曲牌。著名演員有李桂云、韓俊卿、銀達子、王玉磬、趙鳴岐、金寶環、張淑敏、張惠云、齊花坦、雷保春、裴艷玲、閆建國、王伯華、李淑惠等。代表性劇目有:《蝴蝶杯》、《王寶釧》、《走雪山》、《趙氏孤兒》、《秦香蓮》、《轅門斬子》、《清風亭》、《南北和》、《打金枝》、《杜十娘》、《竇娥冤》、《寶蓮燈》、《陳三兩》、《小刀會》、《鐘馗》等。

平調落子:是一種古老的漢族戲曲劇種。平調起源于明末清初、落子起源于清代中葉,都產生于河北邯鄲的武安市,興盛于上世紀中葉。平調落子是武安平調和武安落子的總稱,武安平調和武安落子是河北省武安市獨有的兩個地方劇種,兩個劇種經常在一起演出,習慣上合稱平調落子。平調落子流傳于河北省南部的邯鄲、邢臺,河南省北部的安陽、新鄉及山西省東南部的長治等地區。

平調落子流行于邯鄲各地,是河北省邯鄲市獨一無二的兩個劇種,是邯鄲歷史文化的重要組成部分。平調由豫北一帶流傳的梆子戲演變而來,落子由河北武安一帶漢族民間所流行的“花唱”發展而來。因多在一團內“兩開箱”演出,故叫“兩下鍋”,在邯鄲市有三個保留至今的專業劇團分別為邯鄲市平調落子劇團、武安市平調落子劇團、涉縣平調落子劇團,邯鄲、武安等地區周邊皆有很多業余劇團。一般平調落子劇團演員,都能兼演平調和落子。平調落子的內容,有的歌頌歷史上勞動人民反抗封建統治階級的斗爭,有的歌頌抗擊外來侵略的民族英雄,有的反映男女平等、移風易俗的社會新風尚。

平調以表演朝代大戲為主,落子以表演家情小戲見長。平調代表劇目為《桃花庵》《盤坡》《鍘趙王》《三上轎》《徐策跑城》《打金枝》《轅門斬子》等。落子代表劇目為《借髢髢》《呂蒙正趕齋》《賣秒郎》《賣布》《端花》等。平調落子著名演員有:李秀奇、郭金、孫富琴、魏鴻昌、秦崇德、秦尚德、卜錫林、武鴻鳳、李魁元、房志彬等。國家非常重視非物質文化遺產的保護,2006年5月20日,武安平調落子經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

池州儺戲:源于圖騰崇拜意識,主要流傳于中國佛教圣地九華山麓方圓百公里的貴池、石臺和青陽等縣(區),尤其集中于池州市貴池區的劉街、梅街、茅坦等鄉鎮幾十個大姓家族,史載“無儺不成村”。它無職業班社和專業藝人,至今仍以宗族為演出單位,以祭祖、驅邪納福和娛神娛祖娛人為目的,以戴面具為表演特征。

池州儺戲有“儺儀”、“儺舞”和“儺戲”等表現形式。整臺“正戲”,飾演既有戲劇情節、表演程式,又有腳色行當和舞臺砌末等戲曲特征的“本戲”。是靠“口傳心授”的方式,宗族師承,世代沿襲,每年例行“春祭”和“秋祭”,“春祭”即每年農歷正月初七(人日)至十五擇日進行,“秋祭”即農歷八月十五進行,平時不演出。

池州儺戲匯蓄和沉淀了上古到近代各個歷史時期諸多文化信息,涉及多種學科、多個領域,內涵十分豐富,隱藏著博大精深的文化蘊涵和極高的文化人類學、戲劇學、宗教學、美術學、歷史學、考古學和民俗學等學術研究價值,仍保持著古樸、粗獷的原始風貌,是中國最古老最重要的民俗儀式,是中國最具民族特色的文化象征,是我國現存“最古老、最完整”的古戲曲之一。

國家非常重視非物質文化遺產的保護,2006年5月20日,池州儺戲經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

永年西調 原系流入河北的山西上黨梆子。舊稱澤州(今山西晉城)調,在永年還稱“三搭板”(因該劇種多演出袍帶戲,舞臺多設一搭板而得名)。1956年2月,劇團登記時,由著名劇作家趙樹理先生提議正式命名為“西調”,取“調自西來”之意。

流行于河北省南部的永年、廣平、曲周、大名、邱縣、武安、雞澤、肥鄉、磁縣及邢臺地區南和、沙河、邢臺諸縣。目前,河北境內僅永年有一個西調專業劇團。永年縣周村、睢寧、磁縣東城營、肥鄉中營、曲周縣大由村和馬騾店、廣平縣平固店村、雞澤孔卜村等處,皆有業余西調劇團。該劇種活動范圍在冀晉魯豫交界的冀南(北至石家莊)、晉東南、豫北(安陽)、魯西南一帶。

2006年6月永年西調被列入河北省非物質文化遺產, 2008年6月永年西調被列入國家非物質文化遺產 ,著名西調表演藝術家張海臣先生為該遺產傳承人。

主要演員有張海臣、韓建華、劉筱林等,常演劇目《八郎刺蕭》《潘楊訟》《海瑞告狀》《鬧書院》等。

免責聲明:以上內容及圖片均來自網絡,版權歸原作者所有,如有侵犯您的原創版權請告知,我們將盡快刪除相關內容。