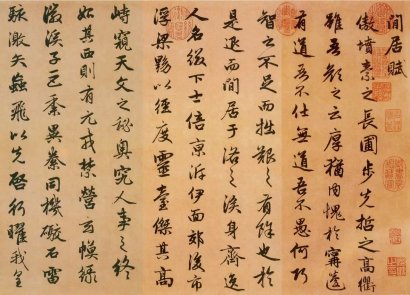

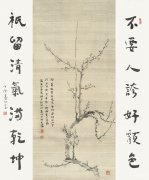

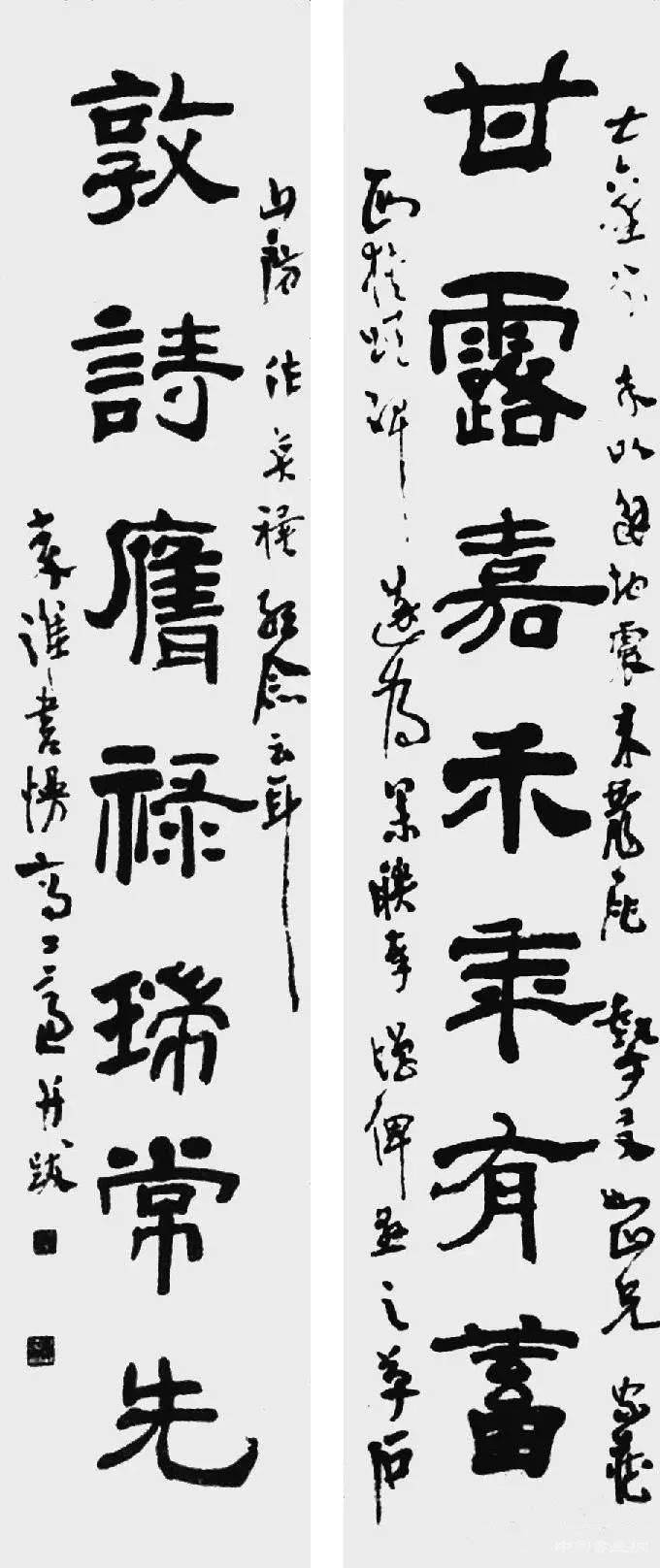

《集西狹頌聯》賞析

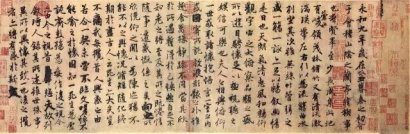

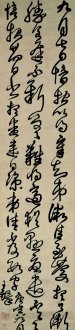

高二適《集西狹頌七言聯》 1976年

釋文:甘露嘉禾年有蓄,敦詩膺祿瑞常先。

款署:七六年八月,余以避地震,摯友如山兄家藏《西狹頌碑》,遂為集聯奉贈。俾懸之草石山房,作禩紀念云耳。秦淮書慢高二適并跋。

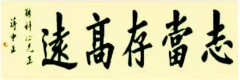

高二適(1903—1977)原名錫璜,后更名二適,自號舒鳧,分別取“適吾所適”、“舒展自如”之義。江蘇東臺人。先生為當代著名學者、詩人和書法家。尤以“蘭亭論辨”的主要參與者而馳名海內外。其書工草、章、隸、行、楷諸體,與林散之、胡小石、蕭嫻并稱“金陵書壇四老”。著有《新定急就章及考證》等。

隸書《集西狹頌聯》作于一九七六年八月,時高老七十三歲,因避地震暫寓南京東郊紫金山麓一友人家中。高老在該聯跋文中述及此事時并云:“摯友如山兄家藏《西狹頌碑》,遂為集聯奉贈。”半年之后高老病逝,此聯遂成其晚年代表作之一,后被收入江蘇美術出版社一九八七年版《高二適書法選集》。

雖然最能代表高老書法創作成就的是他那融入章草情韻而逸氣縱橫的草、行書,但與林、胡、蕭三位老人相同的一點是,高老的各體書法創作也得益于他精研漢碑的深湛功底。據尹樹人《高二適先生生平簡歷表》(載《東南文化》一九九七年增刊《高二適研究專輯》),高先生自青年時代起,就對包括《熹平石經》、《石門頌》在內的許多漢碑下過精深的研習功夫;在書寫此聯的當年,他還集中臨寫了《石門頌》、《西狹頌》、《楊淮表記》等碑。已是著名書家的晚年高二適,可說在隸書方面已臻于極高的藝術境界。

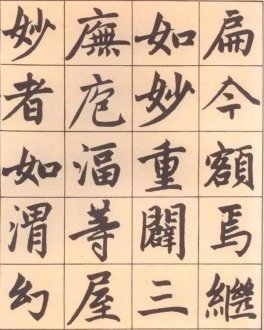

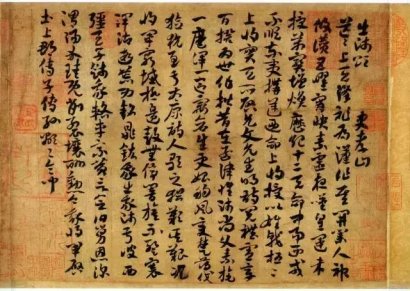

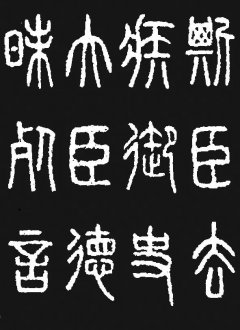

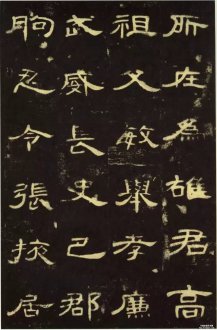

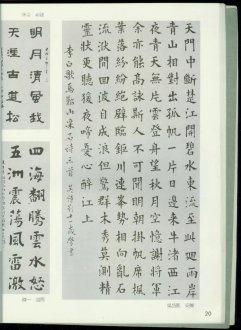

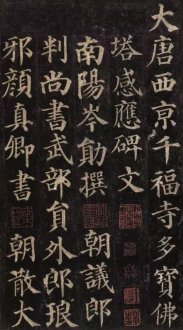

《西狹頌》為漢碑名品,與《石門頌》、《郙閣頌》同為漢隸摩崖石刻(后人將此三石合稱漢碑“三頌”)。清楊守敬評《西狹頌》,以“方整雄偉”四字贊之。在琳瑯滿目、風神各異的眾多漢碑中,此碑的顯著特色是:用筆俊爽,結字方整,體勢寬博疏朗,氣象宏大,風格瑰麗。《西狹頌》的上述特點往往也是后人學習此碑的難點,如把握失當或不知應變,容易臨得點畫方板、字勢輕飄、結構松散,或四平八穩、了無生趣。而高老臨寫此碑(臨作見《高二適書法選集》四十八頁),并不刻意追求原碑的方正,而是處理成用筆居方圓之間,結構四圍略施以參差變化,并注意將點畫寫得挺拔遒勁、起伏有致,增強了筆勢之起承轉合的脈絡,使結構內部組織嚴謹,外部見出參差錯落之美。高老這種能動地把握《西狹頌》的匠心,在其《集西狹頌聯》中得到了更為充分、強烈的體現。

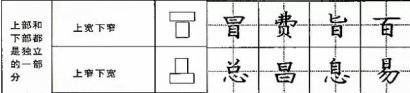

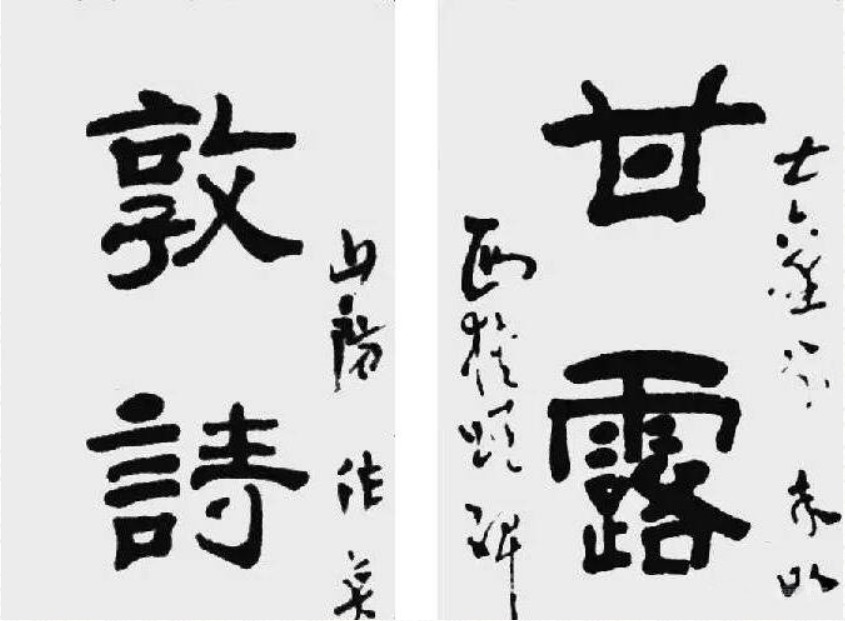

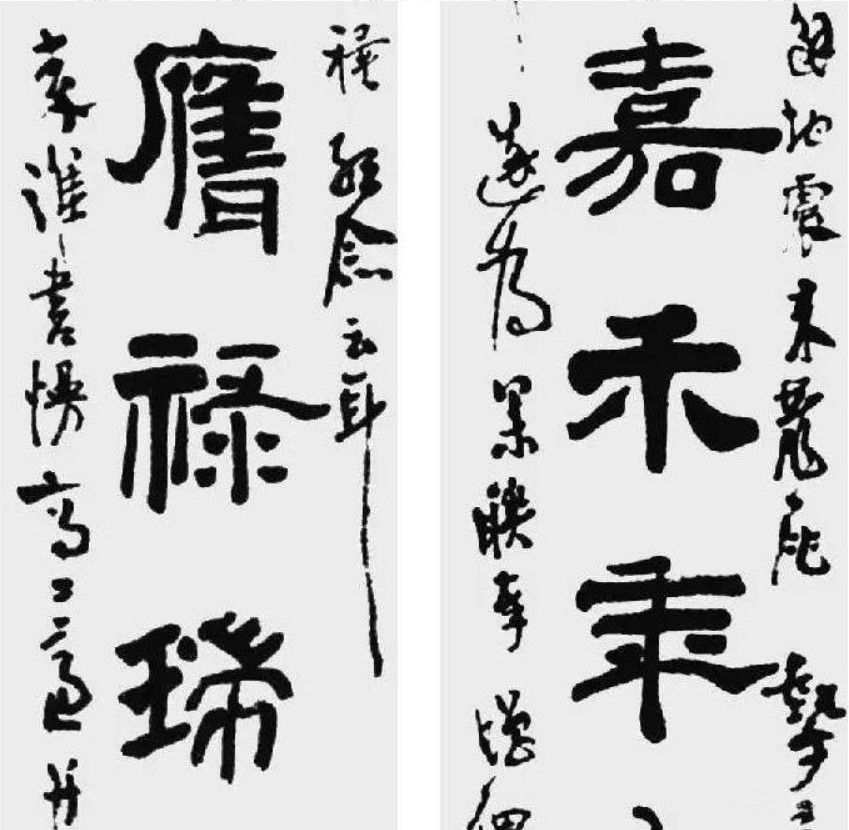

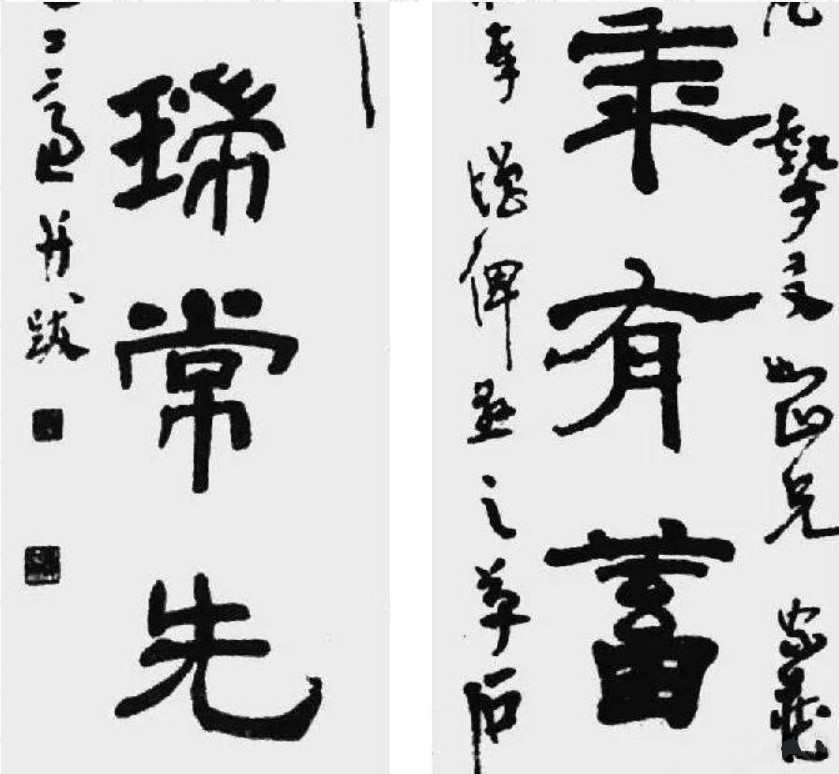

從書法角度看,此作給我們的突出印象是通篇章法的巧妙布置。上下兩聯,每聯中的七個字,其上下字的中軸線并不是完全對齊,而是左右適當錯開,這在“甘露嘉禾”、“敦詩膺祿”八個字的處理中表現最為顯明。其余各字亦然,只是處理得較為含蓄(上顯下隱,本身也是一種奇妙的對應)。如此,則每聯縱向看去,一行之內便自有曲直,即直中帶曲,曲中含直。四行草行相間的題跋,布局亦爾,且與聯語的書寫,在視覺上構成寓諧于莊、相互映襯、相得益彰的藝術效果。就其與聯語之間的關系看,這四行簡潔明快的題跋,不僅在文字內容上,而且在書法形式上,既是必要的,又是恰到好處的。設若沒有這四行小字或者只有最后一行落款,不僅兩行聯語的上半部分看去分別斜向左側,使每聯在視覺上都有點歪斜;而且每聯上下字之間還會顯得行氣不夠連貫,字間距離也過于懸殊而且有欠均衡,甚至上下聯橫向看去左右字也對得不夠整齊。總之,沒這四行小字,聯語本身的整體布局,其別具匠心的處理不僅體現不出來,反而會令人感到大失美觀。反之,因了這幾行活潑的題跋,整幅作品渾然一體、變幻莫測的效果便被烘托出來。另外,高老此作在鈐印上亦大有講究。比如,他不僅蓋了上小下大、一陰一陽兩方印,而且上下兩印的距離適當拉開,使居下而稍大的一方略微“咬住”右側“先”字的上部,從而不僅使整幅作品在總體上取得平衡,且使左下的“先”字不致于下墜。聯想到當今書壇,同是書寫對聯,許多人不顧內容或布局需要與否,只是盲目地將對聯的四邊填滿小字,又炫奇似地在作品空白處滿蓋印章,毫無對比、變化、照應可言,結果弄巧成拙,貽笑大方。

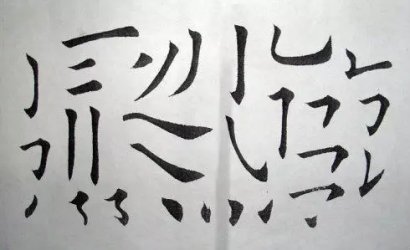

此作用筆活潑爽利,點畫沉著勁健。那頗具“畫沙”、“折釵”之妙的一點一畫,那富有節律的筆勢的運轉與傳承,無不顯示出一種斬釘截鐵、勢如破竹般的雄強豪邁之氣,使人仿佛目睹書家運筆如刀、穩健自在、舉重若輕的揮灑情景。觀其畫,力能扛鼎;審其勢,恣肆汪洋。誠可謂撼人心魄,發人意氣。此作的用墨,干濕并用,濃淡互濟。不論是宏觀全局,還是細察單字;也不論是先濃后淡,還是濕以繼干,無不接墨自然,恰到好處。整體看去,不僅富于變化,而且饒有節奏。作品中筆畫較少的“甘”字、“禾”字,以及字中筆畫相對疏布的部位(見“蓄”、“祿”、“瑞”、“常”諸字),多施以濃墨、濕墨;反之則注意控制墨量,或出以“枯筆”。但無論干濕濃淡,都能做到無傷點畫的雅潔爽健。其干墨、“枯筆”,絕不是干巴巴毫無“血色”;其濕墨、濃墨全都內含骨力。另外,作品中許多字的“點”,多出以濕墨甚至漲墨,寫得圓渾、飽滿、潤澤,似帶露之鮮果,煞是可人(見“甘”、“詩”、“常”等字)。

此作雖系集字成聯,卻無一字在寫法上照搬原碑,故毫無“搬運工”的辛苦、拘謹之色。從用筆的易方為圓,結構的變寬綽為略趨緊結、化方整為參差錯落、破均勻為疏密有致,到波磔的由斂而縱等,無不體現出書家有所本而無所粘滯、師古而不泥古、“適吾所適”的非凡創造力。這種創造力,不僅來自書家的臨池功深,而且主要來自他獨特的個性氣質、豐富的人生閱歷和淵博通達的學識;而后者才是書家通權達變、升華其創作境界的根本保證。

欣賞高老此作,不僅對我們臨帖,而且對我們的書法創作(包括集字訓練),都具有極其重要的啟示意義。

免責聲明:以上內容均來自網絡,版權歸原作者所有,如有侵犯您的原創版權請告知,我們將盡快刪除相關內容。