古訓:智者搭橋,愚者筑墻

智者搭橋,愚者筑墻。

交一個朋友,就多一座橋;樹一個敵人,就多一堵墻。

隔絕者自絕于人,接納者融匯百川。

智者搭橋

遇雨撐傘,有橋橋渡。

橋是路的延伸和連接,有了橋才能路路通。

與別人搭橋,是為自己鋪路,給自己多搭幾座橋,多尋求一些幫助和捷徑,路才好走。

多個朋友多條路,交個朋友搭座橋,朋友多了可以翻山越嶺,朋友少了就寸步難行。

橋,是理解接納,是溝通交流。搭橋,就是“結緣”。

佛經里說,“未成佛道,先結人緣”,要“結善緣”,一個微笑,一句贊美,一點幫助,一件善事,這些都可以使我們廣結善緣。

人的幸福快樂,不是榮華富貴,不是執著追求,而是珍惜生命中遇到的每一個人,每一件物,每一份緣;為人著想,與人為善,助人為樂,生活必然有回饋。

古人說:“有因有緣事易成,有因無緣果不生,不信且看寒江柳,一經春風枝枝新。”

“因”是自己的努力,“緣”是外在的助緣。自己認真努力,又能遇到好的助緣,事事都能成就。一個人的善緣成熟了,就可以春風得意,風生水起。

清末著名的商人胡雪巖,曾經說起他早年的一件小事。

當時的胡雪巖還只是店里的一個小伙計,他經常去很遠的一個街道,給十幾個主顧送東西。

有一次在路上遇到了大雨,幸好他帶著傘,當看到一個路人正被雨淋著,就幫那個陌生人打傘。

以后,他經常與陌生的人共用一把傘,時間長了,在那條路上的人他幾乎都認識了,有時就是忘了帶傘也不用擔心,因為那些他幫助過的人也會來給他打傘。

胡雪巖總結說,我為人人,人人為我,肯為別人付出,別人才會同樣付出。

有的人碰到困難,總會有貴人及時相助,就是因為曾經結善緣之故,所以今日結緣,是來日患難與共的準備。

人生路上,要愛惜身邊的人,要珍惜一起看風景的人。

有的人做事,單打獨斗,孤軍奮戰,難有大的成就;有的人做事,善于借勢,群策群力,終有不俗的表現。

種瓜得瓜,種豆得豆,世間成敗,有因有果。

愚者筑墻

墻,是阻礙,是沖突。

人與人之間相處,難免會有矛盾,會有傷害,而矛盾與傷害有可能成為有形或無形的墻。

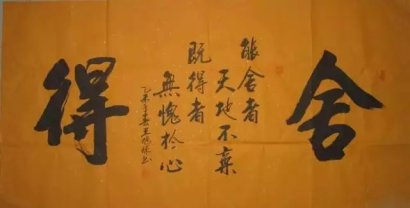

《菜根譚》里說,“不責人小過,不發人陰私,不念人舊惡,三者可以養德,亦可以遠害”。

冤家宜解不宜結,為人處世,不可樹敵太多,當四處碰壁的時候,那就無路可走了。

與人方便,自己方便;與人設障,自己添堵。

墻是套路,墻是聰明過頭。

做人太精明就是筑墻,從而害了自己,曾國藩說,“古人得禍,精明人十居其九,未有渾厚而得禍者。今之人惟恐精明不至,所以為愚也”。

最遙遠的路是套路,最難翻的墻是心墻。

禪師到一個富翁家中做客,富翁抱怨自己沒有朋友。

禪師和富翁聊了一會,了解了富翁的心態,就指了指窗戶,那里窗簾拉得嚴嚴實實。

富翁不明白是什么意思,禪師說道:“如果你想要別人看進來,為什么還需要窗簾?而如果你不要別人看,干嘛需要窗戶?”

富翁若有所思,問道:“那么我應該怎么做?”

禪師說:“你應該讓別人看進來,要經常把窗簾拉到一邊去。”

窗簾永不打開,也就成了墻,阻礙了彼此了解,阻礙了通向親密的可能性。

智者搭橋,愚者筑墻。

交一個朋友,就多一座橋;樹一個敵人,就多一堵墻。

隔絕者自絕于人,接納者融匯百川。

智者搭橋

遇雨撐傘,有橋橋渡。

橋是路的延伸和連接,有了橋才能路路通。

與別人搭橋,是為自己鋪路,給自己多搭幾座橋,多尋求一些幫助和捷徑,路才好走。

多個朋友多條路,交個朋友搭座橋,朋友多了可以翻山越嶺,朋友少了就寸步難行。

橋,是理解接納,是溝通交流。搭橋,就是“結緣”。

佛經里說,“未成佛道,先結人緣”,要“結善緣”,一個微笑,一句贊美,一點幫助,一件善事,這些都可以使我們廣結善緣。

人的幸福快樂,不是榮華富貴,不是執著追求,而是珍惜生命中遇到的每一個人,每一件物,每一份緣;為人著想,與人為善,助人為樂,生活必然有回饋。

古人說:“有因有緣事易成,有因無緣果不生,不信且看寒江柳,一經春風枝枝新。”

“因”是自己的努力,“緣”是外在的助緣。自己認真努力,又能遇到好的助緣,事事都能成就。一個人的善緣成熟了,就可以春風得意,風生水起。

清末著名的商人胡雪巖,曾經說起他早年的一件小事。

當時的胡雪巖還只是店里的一個小伙計,他經常去很遠的一個街道,給十幾個主顧送東西。

有一次在路上遇到了大雨,幸好他帶著傘,當看到一個路人正被雨淋著,就幫那個陌生人打傘。

以后,他經常與陌生的人共用一把傘,時間長了,在那條路上的人他幾乎都認識了,有時就是忘了帶傘也不用擔心,因為那些他幫助過的人也會來給他打傘。

胡雪巖總結說,我為人人,人人為我,肯為別人付出,別人才會同樣付出。

有的人碰到困難,總會有貴人及時相助,就是因為曾經結善緣之故,所以今日結緣,是來日患難與共的準備。

人生路上,要愛惜身邊的人,要珍惜一起看風景的人。

有的人做事,單打獨斗,孤軍奮戰,難有大的成就;有的人做事,善于借勢,群策群力,終有不俗的表現。

種瓜得瓜,種豆得豆,世間成敗,有因有果。

愚者筑墻

墻,是阻礙,是沖突。

人與人之間相處,難免會有矛盾,會有傷害,而矛盾與傷害有可能成為有形或無形的墻。

《菜根譚》里說,“不責人小過,不發人陰私,不念人舊惡,三者可以養德,亦可以遠害”。

冤家宜解不宜結,為人處世,不可樹敵太多,當四處碰壁的時候,那就無路可走了。

與人方便,自己方便;與人設障,自己添堵。

墻是套路,墻是聰明過頭。

做人太精明就是筑墻,從而害了自己,曾國藩說,“古人得禍,精明人十居其九,未有渾厚而得禍者。今之人惟恐精明不至,所以為愚也”。

最遙遠的路是套路,最難翻的墻是心墻。

禪師到一個富翁家中做客,富翁抱怨自己沒有朋友。

禪師和富翁聊了一會,了解了富翁的心態,就指了指窗戶,那里窗簾拉得嚴嚴實實。

富翁不明白是什么意思,禪師說道:“如果你想要別人看進來,為什么還需要窗簾?而如果你不要別人看,干嘛需要窗戶?”

富翁若有所思,問道:“那么我應該怎么做?”

禪師說:“你應該讓別人看進來,要經常把窗簾拉到一邊去。”

窗簾永不打開,也就成了墻,阻礙了彼此了解,阻礙了通向親密的可能性。