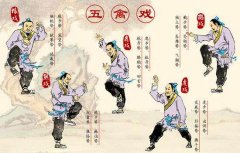

古代養生的五行學說

所謂“五行”,是指木、火、土、金、水五種具體形態的基本物質。五行學說就是用上述五種基本物質來解釋世界構成的一種具有古代樸素辯證法因素的哲學思想。這種哲學思想與陰陽學說一樣,曾經對中國養生文化產生過重大影響,堪稱傳統養生學的理論支柱之一。

戰國末年出現的《呂氏春秋》肯定世界上的許多事物都具有五行屬性,并對它們作了相應的“五行”分析,凡具有寒涼、滋潤、向下、靜藏等特性和作用的事物及現象,均可歸之于“水”;凡具有溫熱、升騰、昌茂繁盛等特性和作用的事物及現象,均可歸之于“火”;凡具有生長、升發、條達舒暢等特性和作用的事物及現象,均可歸之于“木”;凡具有肅殺、潛降、收斂、清潔等作用和特性的事物及現象,均可歸之于“金”;凡具有生化、承載、受納等特性和作用的事物和現象,均可歸之于“土”。順著這條思路,《黃帝內經》則把五行當作宇宙間的普遍規律提了出來。《素問·天元紀大論》說:“夫五運陰陽者,天地之道也,萬物之綱紀,變化之本始。”這里的“五運”與“五行”是同一概念。可見《黃帝內經》作者認為世間萬事萬物都是按照五行法則運動變化的。正是在這種哲學觀念指導下,于是產生了事物的五行歸類推衍理論,并相應推導出了一種極具華夏民族特色的世界五行圖式。

五行學說的核心還不只限于簡單地將事物屬于五類,而在于它能以五行之間的生克乘侮觀點來探索、闡釋復雜系統內部各事物之間的相互聯系,以及在此基礎上體現出來的統一性、完整性和自我調控機制。所謂“五行相生”,指的是一事物對它事物的促進、助長和資生等積極作用,作用的順序為:木生火,火生土,土生金,金生水,水生木;“五行相克”則是指一事物對它事物的抑制、約束等消極作用,作用的順序為:木克土,土克水,水克火,火克金,金克木。

由于五行之間的相生相克,所以對于其中的任何一“行”,都存在著“生我”、“我生”、“克我”、“我克”四方面的聯系。以“金”為例,它與“土”之間為“生我”關系,與“水”為“我生”關系,與“火”為“克我”關系,與“木”為“我克”關系。在古代哲學家看來,正是事物內部結構的這種相生相克關系造成了該事物正常情況下的循環性運動,而正常的循環性運動則是事物生化作用的重要前提。

五行結構作為一個事體,它對于作為自身組成部分之一的某行所出現的太過或不及現象,就會產生一種自行調節機制,以“金”為例,“金”行過強,則對“木”克制過盛而導致“木”行偏衰,“木”行的偏衰就會減輕對“土”行的約束,“土”行因此偏盛而加強對“水”行的克制,“水”行被克制過強而偏衰,又會引發對“火”行約束減輕,從而導致“火”行偏盛,“火”行偏盛就會把過強的“金”行壓制下去,使它趨向正常。若“金”行不足,則會招致“火”行的過度克制,同時引發“木”行的偏盛,“木”行的偏盛則使“土”行受克過度而偏衰,“土”行偏衰則會引起“水”行偏盛,“水”行偏盛則克“火”過度而使其偏衰,“火”行偏衰則減輕對“金”行的克制,從而使“金”行由不足復歸正常。

《黃帝內經》中的五行結構實際上包含了兩套自我調節機制,其一是正常狀態下五行之間相生相克的運動機制,其二是非正常狀態下的修復機制。正是這兩套機制的特殊功效保證了五行系統處在整體動態平衡的循環運動狀態之中。

五行學說所具有的上述特點,使它極易被引入傳統醫學和養生學領域。事實上,中國養生理論也正是運用五行學說的上述基本觀點來揭示人體各部分組織的形態結構和生理功能方面的復雜聯系,并從整體上來把握人體生命活動的總規律的。

首先,中國養生理論將人體各種組織器官按五行特性予以歸類,用以說明各自的生理功能。以五臟為例。其中肝屬木,木性曲直、喜條達,善向外、向上舒展;肝與之相對應,于是也就具備了喜條達舒暢,惡抑郁遏制,善疏通開泄的功能特性。這樣,就把人體各種組織器官、生理功能,以及自然界的各種現象聯結成了一個相互關聯的有機整體,從而為人們的養生實踐提供了兩條重要思路:其一,養生應該充分考慮到各種組織器官的功能特性,以便采取相應的養護措施;其二,養生應該從整體觀念出發,充分考慮到具有同類特性的外界事物對人體組織器官和生理機能的影響,如“五味入胃,各歸其所喜攻,酸先入肝,苦先入心,甘先入脾,辛先入肺,咸先入腎。”(《素問·至真要》)

其次,五行結構中的生克學說是我國養生學關于人體機能整體調控機制的理論核心。五行學說在養生領域的具體應用,正是根據事物間的生克關系,通過五行調控來強化人體自我調節功能,使身體各種機能維持或恢復正常有序狀態,最終實現卻病延年的養生目的的。五臟如此,“五志”的調攝也是這樣。

“五臟”和“五志”分別作為人體眾多五行小系統之一,它們除了各自內部的組成部分之間存在著一定的生克關系之外,彼此之間也同樣會發生五行相克關系。根據“世界五行圖式表”可以得知,五臟的肝心脾腎與五態的怒喜思(憂)悲恐有著相同的五行屬性。這就提醒人們在進行情志調攝或五臟養護時,可以充分考慮到它們之間的這種內在聯系,以便采取相應的措施。總之,在五行生克學說的指導下,我國養生學逐漸形成了一種通過多路調節手段來保持或促進機體健康狀態的行之有效的獨特養生理論。

不難看出,五行學說在探討人體組織及其各自的功能狀態時,實際上是把生命機體當作一個整體結構來加以考慮的。它所注重的是各種組織器官與整體之間的有機聯系,把保持機體動態平衡視為人體健康的必要前提,并由此形成了一系列具有五行生克乘侮關系的調節機制。這些都顯然與現代系統論的基本原則趨于一致。

免責聲明:以上內容源自網絡,版權歸原作者所有,如有侵犯您的原創版權請告知,我們將盡快刪除相關內容。

戰國末年出現的《呂氏春秋》肯定世界上的許多事物都具有五行屬性,并對它們作了相應的“五行”分析,凡具有寒涼、滋潤、向下、靜藏等特性和作用的事物及現象,均可歸之于“水”;凡具有溫熱、升騰、昌茂繁盛等特性和作用的事物及現象,均可歸之于“火”;凡具有生長、升發、條達舒暢等特性和作用的事物及現象,均可歸之于“木”;凡具有肅殺、潛降、收斂、清潔等作用和特性的事物及現象,均可歸之于“金”;凡具有生化、承載、受納等特性和作用的事物和現象,均可歸之于“土”。順著這條思路,《黃帝內經》則把五行當作宇宙間的普遍規律提了出來。《素問·天元紀大論》說:“夫五運陰陽者,天地之道也,萬物之綱紀,變化之本始。”這里的“五運”與“五行”是同一概念。可見《黃帝內經》作者認為世間萬事萬物都是按照五行法則運動變化的。正是在這種哲學觀念指導下,于是產生了事物的五行歸類推衍理論,并相應推導出了一種極具華夏民族特色的世界五行圖式。

五行學說的核心還不只限于簡單地將事物屬于五類,而在于它能以五行之間的生克乘侮觀點來探索、闡釋復雜系統內部各事物之間的相互聯系,以及在此基礎上體現出來的統一性、完整性和自我調控機制。所謂“五行相生”,指的是一事物對它事物的促進、助長和資生等積極作用,作用的順序為:木生火,火生土,土生金,金生水,水生木;“五行相克”則是指一事物對它事物的抑制、約束等消極作用,作用的順序為:木克土,土克水,水克火,火克金,金克木。

由于五行之間的相生相克,所以對于其中的任何一“行”,都存在著“生我”、“我生”、“克我”、“我克”四方面的聯系。以“金”為例,它與“土”之間為“生我”關系,與“水”為“我生”關系,與“火”為“克我”關系,與“木”為“我克”關系。在古代哲學家看來,正是事物內部結構的這種相生相克關系造成了該事物正常情況下的循環性運動,而正常的循環性運動則是事物生化作用的重要前提。

五行結構作為一個事體,它對于作為自身組成部分之一的某行所出現的太過或不及現象,就會產生一種自行調節機制,以“金”為例,“金”行過強,則對“木”克制過盛而導致“木”行偏衰,“木”行的偏衰就會減輕對“土”行的約束,“土”行因此偏盛而加強對“水”行的克制,“水”行被克制過強而偏衰,又會引發對“火”行約束減輕,從而導致“火”行偏盛,“火”行偏盛就會把過強的“金”行壓制下去,使它趨向正常。若“金”行不足,則會招致“火”行的過度克制,同時引發“木”行的偏盛,“木”行的偏盛則使“土”行受克過度而偏衰,“土”行偏衰則會引起“水”行偏盛,“水”行偏盛則克“火”過度而使其偏衰,“火”行偏衰則減輕對“金”行的克制,從而使“金”行由不足復歸正常。

《黃帝內經》中的五行結構實際上包含了兩套自我調節機制,其一是正常狀態下五行之間相生相克的運動機制,其二是非正常狀態下的修復機制。正是這兩套機制的特殊功效保證了五行系統處在整體動態平衡的循環運動狀態之中。

五行學說所具有的上述特點,使它極易被引入傳統醫學和養生學領域。事實上,中國養生理論也正是運用五行學說的上述基本觀點來揭示人體各部分組織的形態結構和生理功能方面的復雜聯系,并從整體上來把握人體生命活動的總規律的。

首先,中國養生理論將人體各種組織器官按五行特性予以歸類,用以說明各自的生理功能。以五臟為例。其中肝屬木,木性曲直、喜條達,善向外、向上舒展;肝與之相對應,于是也就具備了喜條達舒暢,惡抑郁遏制,善疏通開泄的功能特性。這樣,就把人體各種組織器官、生理功能,以及自然界的各種現象聯結成了一個相互關聯的有機整體,從而為人們的養生實踐提供了兩條重要思路:其一,養生應該充分考慮到各種組織器官的功能特性,以便采取相應的養護措施;其二,養生應該從整體觀念出發,充分考慮到具有同類特性的外界事物對人體組織器官和生理機能的影響,如“五味入胃,各歸其所喜攻,酸先入肝,苦先入心,甘先入脾,辛先入肺,咸先入腎。”(《素問·至真要》)

其次,五行結構中的生克學說是我國養生學關于人體機能整體調控機制的理論核心。五行學說在養生領域的具體應用,正是根據事物間的生克關系,通過五行調控來強化人體自我調節功能,使身體各種機能維持或恢復正常有序狀態,最終實現卻病延年的養生目的的。五臟如此,“五志”的調攝也是這樣。

“五臟”和“五志”分別作為人體眾多五行小系統之一,它們除了各自內部的組成部分之間存在著一定的生克關系之外,彼此之間也同樣會發生五行相克關系。根據“世界五行圖式表”可以得知,五臟的肝心脾腎與五態的怒喜思(憂)悲恐有著相同的五行屬性。這就提醒人們在進行情志調攝或五臟養護時,可以充分考慮到它們之間的這種內在聯系,以便采取相應的措施。總之,在五行生克學說的指導下,我國養生學逐漸形成了一種通過多路調節手段來保持或促進機體健康狀態的行之有效的獨特養生理論。

不難看出,五行學說在探討人體組織及其各自的功能狀態時,實際上是把生命機體當作一個整體結構來加以考慮的。它所注重的是各種組織器官與整體之間的有機聯系,把保持機體動態平衡視為人體健康的必要前提,并由此形成了一系列具有五行生克乘侮關系的調節機制。這些都顯然與現代系統論的基本原則趨于一致。

免責聲明:以上內容源自網絡,版權歸原作者所有,如有侵犯您的原創版權請告知,我們將盡快刪除相關內容。