穿過歲月流淌的歌聲

發布時間:2018-07-26 15:56:49 | 來源:光明網-《光明日報》 | 作者:周仕興 | 責任編輯:鄭文媛穿過歲月流淌的歌聲

——從歌劇《劉三姐》首演看廣西保護傳承劉三姐文化

“唱山歌咧,這邊唱來那邊和……”悠揚的歌聲從如夢似幻的江面傳來,光影劃過夜的帷幕,一個美麗的傳說徐徐展開。7月25日,由中國歌劇舞劇院與廣西壯族自治區黨委宣傳部、自治區文化廳、桂林市共同主辦的大型民族歌劇《劉三姐》首演活動在國家大劇院精彩亮相。

這是“桂風壯韻”舞臺藝術成果的一次精彩展示,是桂林文化系統獻禮自治區成立60周年的一場文化演出,也是廣西近年來深入挖掘、保護、傳承劉三姐文化的一個縮影。

廣西民族文化的符號

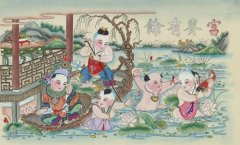

廣西是壯族“歌仙”劉三姐的故鄉。劉三姐的故事和歌聲,承載著一代又一代廣西人的美好記憶,是壯鄉多彩民族文化的一個符號。

相傳劉三姐生于廣西河池市羅城仫佬族自治縣下里鄉藍靛村,后和哥哥劉二來到相鄰的宜州區下枧河畔居住。劉三姐打小愛唱山歌,并且總唱出窮人的心里話,因而遭到財主惡霸的陷害。她無處安身,只好沿河順流而下,一路漂泊,一路傳歌。

從柳江到漓江,從郁江到西江……劉三姐的歌聲和名聲很快在今天珠江—西江流域的大江大河中唱響開來。據不完全統計,南方共有8省區61個縣聲稱劉三姐曾在當地傳過歌。二十世紀五六十年代以來,“劉三姐”作為廣西最具代表性及影響力的文化符號已得到了國內外的廣泛認同。

千百年來,廣西各族人民自覺自愿地把劉三姐當成是創造山歌、傳唱山歌的鼻祖。因為有她,廣西才成為浩瀚的“歌海”;因為有她,才造就了廣西山美、水美、歌美、人更美的美譽。正如余秋雨所說:“既然有過劉三姐,那么中華大地就對廣西有了永久性的期待!”

用現代歌劇講述經典故事

聰慧勇敢、善良美麗的“壯族歌仙劉三姐”猶如一座“文化金礦”,成為各種文藝形式爭相表達的對象。時至今日,已涌現出彩調劇、電影、歌舞劇、現代舞劇、民族歌劇等劉三姐藝術作品。

1961年,由喬羽編劇、雷振邦作曲的音樂故事片電影《劉三姐》上映,迅速風靡全國,“萬人空巷,婦孺皆知”,并傳播到東南亞及世界各地,成為承載無數人美好記憶的經典佳作。

這次重新演繹的民族歌劇《劉三姐》,改編自1959年版廣西彩調劇《劉三姐》、1961年版電影《劉三姐》及1960年版廣西歌舞劇《劉三姐》,講述劉三姐的傳奇故事,通過塑造劉三姐機智聰穎、能歌善舞的形象,集中表現勞動人民的聰明才智和敢于與惡勢力抗爭的精神。

“歌劇《劉三姐》的情節結構取材于民間故事,圍繞唱歌、傳歌、以歌傳情、以歌斗智展開。”該劇總導演蔡薇蔓說,在力求保持原汁原味的基礎上,運用戲劇手段和歌劇思維,將人物形象加工錘煉得更加豐滿;運用現代配器手法、現場交響樂團加上民族特色樂器,使曲調優美、色彩鮮明的壯族音樂體現得更為淋漓盡致;運用舞美、燈光、音響等舞臺技術手段與動人的故事、迷人的山水、醉人的音樂有機融合,營造出山美、水美、人美、歌美的壯美畫卷。

在作曲方面,與原版用民族音樂伴奏不同的是,歌劇《劉三姐》采用交響樂伴奏,在創新中傳承,在傳承中創新。該劇作曲正是作曲家雷振邦的女兒雷蕾。為體驗父親當年的創作之旅,去年3月,雷蕾前往桂林采風,從當地民歌和桂劇中尋找素材和靈感。“我們運用歌劇的創作手法,在原民歌基礎上進行擴展,創作出不少詠嘆調、重唱和合唱的唱段,讓劉三姐作為歌劇藝術形象出現在舞臺上。”

“民族歌劇《劉三姐》是立足于當下的一次集大成的創作改編,是中國歌劇舞劇院繼民族歌劇《白毛女》《小二黑結婚》復排之后,繼承傳統、重塑經典的又一力作,是對喬羽、雷振邦等為民族音樂事業奉獻終身的前輩藝術家的致敬。”中國歌劇舞劇院院長陶誠說。

以民歌傳唱好生活

說起劉三姐,不能不說廣西12個世居民族共同的重要傳統節日——“三月三”。

“三月三”在廣西有上千年歷史,涉及人口近3000萬人,占廣西總人口的54%。其中尤以壯族人民的“三月三歌圩節”最具特色。歌圩節期間,方圓數公里的人們都前來參加,人山人海,歌聲此起彼伏。人們到歌圩場上賽歌、賞歌,男女青年則通過對歌傳情達意、緣定終身。

歌聲穿越千年。進入新時期,劉三姐的山歌也被賦予了新的時代色彩。從最初的傳情達意到增進民族文化交流,近年來,民眾廣泛用山歌宣傳黨的好政策,歌頌美好新生活。國家大事、身邊新事、生活喜事、鄰里瑣事等等,均被山歌手們寫入歌詞廣為傳唱。

廣西瑰麗多彩的民族文化,為“三月三歌圩節”賦予了靈魂和活力。2014年,“壯族三月三”入選國家級非物質文化遺產名錄。同年,自治區黨委、政府決定,將“壯族三月三”定為廣西法定民族傳統節日,全體公民放假兩天。

5年來,每年都有1000余場民族文化活動在14個設區市同步開展,參與人數累計超過2000萬人次,游客遍布全國各地及海內外。在這里,不同的民族、語言、服飾、習俗,以“壯族三月三”的名義融為一體,深層次、多角度展現了廣西各民族文化的獨特魅力和深刻內涵。

讓劉三姐文化走向世界

幾十年來,劉三姐文化從歷史走到今天,從民間走向大眾。如今,怎樣挖掘保護和傳承劉三姐文化,備受關注。

在劉三姐文化中,歌謠文化最受矚目。“劉三姐歌謠是國家非物質文化遺產,分為生活歌、生產歌、愛情歌、儀式歌、謎語歌、故事歌及創世古歌七大類。”近年來,壯族“劉三姐歌謠”國家級傳承人謝慶良對一些傳統歌腔進行改良創新,讓人更易于傳唱。“但現在年輕人不唱山歌,山歌瀕臨失傳。”現已65歲的謝慶良憂心忡忡地說。

“廣西急需一個留存劉三姐文化記憶的地方。”民間收藏人謝中國是個劉三姐文化迷,劉三姐的山歌伴隨他度過童年,也促使他走上了收集劉三姐文化藏品的道路。他歷時20年,收集了數千件劉三姐藏品。在他的不懈努力下,“劉三姐文化博物館”終于在《印象·劉三姐》景區內得以開建。

“劉三姐文化內涵豐富,它不僅是廣西的,也是中國的、世界的。”廣西民族大學副校長黃曉娟教授說,劉三姐文化在現代化的今天既面臨著挑戰,又面臨著新的發展機遇,多渠道傳承與保護劉三姐文化,有利于提升廣西的文化軟實力,增強廣西文化自信。

“既要復活歷史,又要著眼當下,更應放眼未來。”廣西民族文化藝術研究院副研究員梁漢昌建議,應從民歌生態、工藝生態、服飾文化生態、生活習俗生態等方面來保護劉三姐文化的生態,全方位、多角度、立體化將劉三姐文化發揚光大,讓她走向全國,走向世界。

免責聲明:以上內容均來自網絡,版權歸原作者所有,如有侵犯您的原創版權請告知,我們將盡快 刪除相關內容。