賈至

賈至(718-772)【唐】字幼鄰(鄰,一作麟)。洛陽人。明經出身。天寶初任校書郎、單父尉等職。天寶末為中書舍人。乾元元年(758)出為汝州刺使。次年貶為岳州司馬。寶應元年(762)復為中書舍人。次年為尚書左丞。大歷初封信都縣伯,遷京兆尹,終右散騎常侍。

賈至以文著稱當時,甚受中唐古文作家獨孤及、梁肅等推崇。其父賈曾和他都曾為朝廷掌執文筆。玄宗受命冊文為賈曾所撰,而傳位冊文則是賈至手筆。玄宗贊嘆"兩朝盛典出卿家父子手,可謂繼美"(《新唐書·賈至傳》)。他所撰冊文,當時譽為"歷歷如西漢時文"(李舟《獨孤常州集序》)。韓愈弟子唐皇甫□說:"賈常侍之文,如高冠華簪,曳裾鳴玉,立于廊廟,非法不言,可以望為羽儀,資以道義。"(《諭業》)指出了賈文典雅華瞻的風格特點。

賈至與當時著名詩人、作家有廣泛交游,也有詩名。其詩風格如其文。《自蜀奉冊命往朔方途中呈韋左相》陳述途中感慨,"直敘時事,煌煌大文"(沈德潛《唐詩別裁》),而與王維、杜甫、岑參一起唱和的《早朝大明宮呈兩省僚友》則高華工整,得意歌頌。但在貶岳州后,詩風變化。《初至巴陵與李十二白裴九同泛洞庭湖》三首,詞句清麗,意境悠遠。《寓言二首》更以芳草美人寄喻遭際不遇,古雅而有風骨。所以杜甫曾稱其詩"雄筆映千古"(《別唐十五誡因寄禮部賈侍郎》)。

《新唐書·藝文志》著錄《賈至集》20卷,《別集》15卷,已佚。《全唐詩》存詩1卷,《全唐文》存文3卷。事跡見新、舊《唐書》本傳。

代表作品

【巴陵夜別王八員外】

柳絮飛時別洛陽,

梅花發后在三湘。

世情已逐浮云散,

離恨空隨江水長。

【注釋】:

這是一首情韻別致的送別詩,一首貶謫者之歌。王八員外被貶長沙,以事謫守巴陵的賈至給他送行。兩人「同是天涯淪落人」,在政治上都郁郁不得志,彼此在巴陵夜別,倍增纏綿悱惻之情。

這首詩先從詩人自己離別洛陽時寫起:「柳絮飛時別洛陽,梅花發后到三湘。」記得在那暮春時節,一簇簇的柳絮紛紛揚揚,我賈至當時懷著被貶的失意心情離開故鄉洛陽,梅花盛開的隆冬時分,來到三湘。以物候的變化表達時間的變換,深得《詩·小雅·采薇》「昔我往矣,楊柳依依;今我來思,雨雪霏霏」的遺韻。開首兩句灑脫飛動,情景交融,既點明季節、地點,又渲染氣氛,給人一種人生飄忽、離合無常的感覺。如今友人王八員外也遭逢同樣的命運,遠謫長沙,臨別依依,不勝感慨:「世情已逐浮去散,離恨空隨江水長。」如今,世俗人情已如浮云般消散了,唯有我們兩人的友誼依然長存,有多少知心話兒要傾訴。然而,現在卻又要離別了,那滿腔的離愁別緒,有如湘江水般悠長。第三句所說「世情」,含意極豐富,包括人世間的盛衰興敗,悲歡離合,人情的冷暖厚薄……這一切,詩人和王八員外都遭遇過,并同有深切的感受。命運相同,可見相知之深!世情如浮云,而更覺離情的繾綣難排,有類流水之悠長。結句比喻形象,「空隨」二字似寫詩人的心隨行舟遠去,也仿佛王八員外載滿船的離恨而去。這一個「空」字,還表達了一種無可奈何而又依依惜別的深情。

唐人詩中抒寫遷謫之苦、離別之恨者甚多,可謂各申其情,各盡其妙。而此詩以遷謫之人又送遷謫之人,情形加倍難堪,寫得沉郁蒼涼,一結有余不盡,可稱佳作。

【初至巴陵與李十二白裴九同泛洞庭湖三首(其二)】

楓岸紛紛落葉多,

洞庭秋水晚來波。

乘興輕舟無近遠,

白云明月吊湘娥。

【注釋】:

賈至「嘗以事謫守巴陵(今湖南岳陽),與李白相遇,日酣杯酒」(辛文房《唐才子傳》)。在一個深秋晚上,他和李白、裴九駕輕舟同游巴陵勝景──洞庭湖,撲入眼簾的是一片蕭瑟的秋景:「楓岸紛紛落葉多,洞庭秋水晚來波。」湖岸邊一帶楓樹,紅葉紛紛飄落。「一葉落而知秋」,這里「紛紛落葉多」,落的又是耐霜的楓葉,可見秋風之緊,秋意之濃。澄澈的洞庭湖面,蕩漾著粼粼碧波。起首兩句,以悠揚的音韻,明麗的色彩,描繪了一幅洞庭晚秋的清幽氣象:秋風蕭蕭,紅葉紛飛,波浪滔滔,橫無際涯,景色幽深迷人。三位友人泛舟湖上,興致勃勃,「八百里洞庭」正好縱情游覽,讓一葉扁舟隨水漂流,不論遠近,任意東西。這是多么自由愜意,無拘無束啊!「乘興輕舟無近遠」句,形象地表達了詩人們放任自然,超逸灑脫的性格。他們乘興遨游,仰望白云明月,天宇清朗,不禁遐想聯翩。浩渺的洞庭湖和碧透的湘江,自古以來就流傳著一個凄惻動人的傳說:帝舜南巡不返,葬于蒼梧,娥皇女英二妃聞訊趕去,路斷洞庭君山,慟哭流涕,投身湘水而死。至今君山仍有二妃墓。二妃對舜無限忠貞之情引起賈至的同情與憑吊,自己忠而遭貶,君門路斷,和湘娥的悲劇命運不也有某些相似之處嗎?于是詩人把湘娥引為同調。「白云明月吊

湘娥」,在天空湖面一片清明的天地,詩人遙望皎潔的白云,晶瑩的明月,懷著幽幽情思憑吊湘娥。氛圍靜謐幽雅,彌漫著一層淡淡的感傷情緒。「白云明月」,多么純潔光明的形象!它象征詩人冰清玉潔的情操和淡泊坦蕩的胸懷。整首詩的精華就凝聚在這末一句上,含蓄蘊藉,言有盡而意無窮。

詩人歌詠洞庭湖,即景抒情,吊古傷懷,寄托深而寓意長。全詩形象明朗,色彩鮮亮,章韻高亢,聲調昂揚,和諧完美地表現了蒼涼的情緒,可謂聲情并茂。前人謂賈至「特工詩,俊逸之氣,不減鮑照、庾信,調亦清暢,且多素辭,蓋厭于漂流淪落者也」,這一評論相當中肯。這首詩的藝術特色正是充滿俊逸之氣和清暢之調。

【春思】

草色青青柳色黃,

桃花歷亂李花香。

東風不為吹愁欲,

春日偏能惹恨長。

【注釋】:

賈至在唐肅宗朝曾因事貶為岳州司馬。唐汝詢在《唐詩解》中認為賈至所寫的一些絕句「皆謫居楚中而作」。這首詩大概也是他在貶謫期間所寫。詩中表達的愁恨,看來不是一般的閑愁閑恨,而是由他當時的身份和處境產生的流人之愁、逐客之恨。可與這首詩參證的有他的另一首《西亭春望》詩:

日長風暖柳青青, 北雁歸飛入窅冥。

岳陽樓上聞吹笛, 能使春心滿洞庭。

這里,除明寫詩人身在岳州外,「柳青青」的景色與「草色青青柳色黃」既很象,而「日長風暖」的景象也近似「偏能惹恨長」的「春日」與「不為吹愁去」的「東風」。至于「滿洞庭」的「春心」,與這首詩題所稱的「春思」也大致同義。「春心」是因春來雁去而觸發的旅情歸心;「春思」是縱然在美好的春光中仍然排遣不去的、與日俱長的愁恨。

這首詩題作《春思》,詩中也句句就春立意。在藝術手法的運用上,詩人是以前兩句反襯后兩句,使所要表達的愁恨顯得加倍強烈。首句「草色青青柳色黃」,已經用嫩綠、鵝黃兩色把這幅春草叢生、柳絲飄拂的生機盎然的畫面點染得十分明媚;次句「桃花歷亂李花香」,更用暗筆為這幅畫添上嫣紅、潔白兩色,并以寫氣圖貌之筆傳出了花枝披離、花氣氤氳的濃春景象,使畫面上的春光更加艷冶,春意更加喧鬧。詩人在這兩句里寫足了春景,其目的在從反面襯托出與這良辰美景形成強烈對照的無法消除的深愁苦恨。

后兩句詩就轉而寫詩人的愁恨。這種愁恨深深植根于內心之中,是不可能因外界春光的美好而消除的。南唐馮延已《鵲踏枝》詞中「每到春來,惆悵還依舊」兩句,就是直接寫出了這一事實。而賈至不這樣直寫,卻別出奇思,以出人意表的構思,使詩意的表現更有深度,更為曲折。

詩的第三句「東風不為吹愁去」,不說自己愁重難遣,而怨東風冷漠無情,不為遣愁。這在詩思上深一層、曲一層,使詩句有避平見奇之妙。第四句「春日偏能惹恨長」,不說因愁悶而百無聊奈,產生度日如年之感,卻反過來說成是春日惹恨,把恨引長,其立意就更新奇,遣詞就更巧妙了。

人們在心煩意亂、無可奈何的時候,往往會遷怒他人或遷怒于物。可是,詩人把愁恨責怪到與其毫不相干的東風、春日頭上,既怪東風不解把愁吹去,又怪春日反而把恨引長,這似乎太沒有道理了。但從詩歌是抒情而不是說理的語言來看,從詩人獨特的感受和豐富的聯想來說,又自有其理在。因為:詩人的愁,固然無形無跡,不是東風所能吹去,但東風之來,既能驅去嚴寒,使草木復蘇,詩人就也希望它能把他心中的愁吹去,因未能吹去而失望、而抱怨,這又是合乎人情,可以理解的。詩人的恨,固然不是春日所能延長或縮短,但春季來臨后,白晝一天比一天長,在詩人的感覺上,會感到日子更難打發。張華《情詩》「居歡惜夜促,在戚怨宵長」,李益《同崔邠登鸛雀樓》詩「事去千年猶恨速,愁來一日即知長」,所寫的都是同一心理狀態,表達了詩人主觀上的時間感。從這樣的心理狀態出發,詩人抱怨春日把恨引長,也是在情理之中的。

詩的語言有時不妨突破常理,但又必須可以為讀者所理解。也就是說,一首詩可以容納聯想、奇想、幻想、癡想,卻不是荒誕不經的胡思亂想;詩人可以自由地飛翔他的想象之翼,卻在感情的表達上要有可以引起讀者共感之處。這首《春思》詩,正是如此。

【洞庭送李十二赴零陵】

今日相逢落葉前,

洞庭秋水遠連天。

共說京華舊游處,

回看北斗欲潸然。

【送李侍郎赴常州】

雪晴云散北風寒,

楚水吳山道路難;

今日送君須盡醉,

明朝相憶路漫漫!

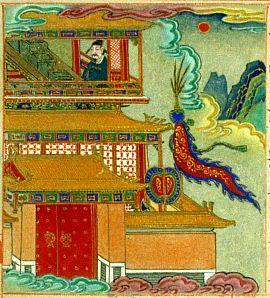

【早朝大明宮呈兩省僚友】

銀燭朝天紫陌長,

禁城春色曉蒼蒼。

千條弱柳垂青瑣,

百囀流鶯繞建章。

劍佩聲隨玉墀步,

衣冠身惹御爐香。

共沐恩波鳳池里,

朝朝染翰侍君王。

【注釋】:

「兩省僚友」:指中書省和門下省的同事們。

免責聲明:以上內容及圖片均來自網絡,版權歸原作者所有,如有侵犯您的原創版權請告知,我們將盡快刪除相關內容。