影響中國人一千年的十句經典古文

古文即古代散文,

古文大家用妙筆生花的手法,

書寫了許多古文名句,

或哲理,或家國,或義理,

深刻的影響了中國人的言行。

今天,挑選了十句經典古文,

字字珠璣,影響國人千年。

生,亦我所欲也;義,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取義者也。

——孟子《魚我所欲也》

生命是我所珍愛的,義也是我所珍愛的,在兩者不能同時得到的情況下,我寧愿舍棄生命而要義。

孟子認為,“義”比生命更重要,值得付出生命。后世許多仁人志士奉“舍生取義”為行為準則,比如南宋民族英雄文天祥,“人生自古誰無死,留取丹心照汗青”傳頌千古。

世有伯樂,然后有千里馬。

千里馬常有,而伯樂不常有。

——韓愈《馬說》

世上有了伯樂,然后才會有千里馬。千里馬經常有,可是伯樂卻不會經常有。

這個世界上不缺有才能的人,卻缺乏那些識別發掘有才之人的伯樂。空有一身才華,卻沒人發現,沒有舞臺施展,這是多么令人惋惜痛心的事情。

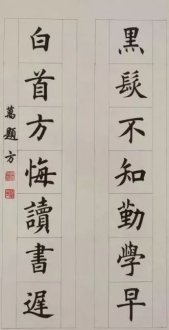

業精于勤,荒于嬉;

行成于思,毀于隨。

——韓愈《進學解》

學業,因為勤奮學習,才會日益精進;因為玩樂,才會日益荒廢。德行由于獨立思考而有所成就,由于因循隨俗而敗壞。

古往今來,讀書一直是一個辛苦的事情,韓愈的這兩句話,一直激勵努力讀書,不斷求學的人。想要有所成就,必須勤奮學習,獨立思考。

是故弟子不必不如師,

師不必賢于弟子。

聞道有先后,術業有專攻,

如是而已。

——韓愈《師說》

學生不一定不如老師,老師不一定比學生賢能,聽到的道理有早有晚,學問技藝各有專長,如此罷了。

孔子說:三人行,必有我師,凡是在道與業方面勝過自己或有一技之長的人都可以為師。

山不在高,有仙則名。

水不在深,有龍則靈。

——劉禹錫《陋室銘》

山不在于高,只要有仙人居住就會出名;水不在于深,只要有蛟龍棲留住就顯神靈。

這句話頗具哲理。山不在高,有仙人在,就會出名。水不在深,有蛟龍在就會靈驗。即使在今天,這句話依然適用。

老當益壯,寧移白首之心?

窮且益堅,不墜青云之志。

——王勃《滕王閣序》

年紀大了,更應胸懷壯志,怎么在白發蒼蒼時放棄自己的志向。處境艱難反而要更加堅強,不放棄自己遠大的志向。

老當益壯,窮且益堅,激勵了許多人堅持到底,為理想而奮斗到底的壯志。

先天下之憂而憂,后天下之樂而樂。

——范仲淹《岳陽樓記》

這句古文幾乎所有的中國人都知道,它深深地影響了中國的有志之士,關心國家,以國家大義為先。

正是因為有了這樣的精神,正是因為有了像范仲淹這樣以國以民為先的人,我們的民族才生生不息。

不以物喜,不以己悲。

——范仲淹《岳陽樓記》

年少時,不懂這句古文的妙處,當我們長大了,經歷了世事之后,才明白其中真義。

這是一種人生境界,一個人不以有所獲得而喜悅,不以個人失意潦倒而悲傷,這種豁達而淡然的心態是經歷過世事滄桑之后的人的追求。

當一個能保持恒定淡然的心態,那么,沒有什么可以傷到他。

醉翁之意不在酒,在乎山水之間也。

——歐陽修《醉翁亭記》

醉翁的情趣不在喝酒上,而在于欣賞山水之間的美景。

歐陽修被貶謫后寫下此作,彼時他的心情實是苦悶的,但他自有他的排解方法,欣賞美麗的山水讓他愉快。

苦中作樂,隨遇而安,是歐陽修的生活哲學,也影響了后世了許多人。

憂勞可以興國,逸豫可以亡身。

——歐陽修《五代史伶官傳序》

憂患與勤勞可以使國家興盛,貪圖安逸享樂可喪失性命。

幾千年的封建社會都印證了這個道理。不只是國家,一個家族,一個企業,憂患勤勞才是興盛的根源,安逸享樂、不思進取就是滅亡的開始。

免責聲明:以上內容及圖片均來自網絡,版權歸原作者所有,如有侵犯您的原創版權請告知,我們將盡快刪除相關內容。